材料人报告推出半导体材料研究报告,此前已发布材料人报告丨宽带隙半导体材料研究报告。本文为第二篇:窄带隙半导体材料

【简介】

研究者一般将带隙低于3 eV的材料定义为窄带隙半导体(小编暂未发现对窄带隙材料有严格的定义)。由于窄带隙半导体材料具有优异的吸光性能(一般来说带隙越小吸收光谱范围越广),因此窄带隙半导体广泛应用于光电领域。在材料科学领域,窄带隙半导体材料主要分布在三块研究方向:其一是基于传统氧化物、硫化物、钒酸盐等窄带隙材料的光催化领域;其二是基于二维材料(黑磷、过渡金属硫化物等窄带隙半导体材料)的光电子领域;其三是基于新型窄带隙共轭聚合物材料的有机聚合物太阳能电池领域。这三个方向都是材料科学领域的重要发展方向。因此,调研窄带隙半导体材料的相关文献的发表情况是材料牛网的职责所在。

【SCI发文情况】

本次调查报告以Web of 为检索工具,以-band-gap为关键词检索得到以下数据。截止2018年5月9日, SCI共收录关于窄禁带半导体材料的研究论文共5009篇,下面是发文情况的具体分析:

1. 年度发文统计

图1 不同年份发表的论文数

从统计数据中可以看出关于窄带隙半导体材料的相关论文数整体上呈现上升趋势。在2017年一年内发表数量已经达到500篇以上。这说明研究者对于窄带隙半导体材料的研究热情越来越高,也说明该类材料在科研领域相当热门。

2. 发文类型统计

图2 发表文章类型统计

关于窄带隙半导体材料研究方面,历年发表的文章包括论文、会议论文、综述和其他等,其中论文和会议论文占总数量的绝大多数。

3. 不同研究方向发文统计

图3 不同研究方向论文数量统计

以上为历年不同研究方向论文数量统计图。从发文方向可以看出,窄带隙半导体材料的应用领域十分广泛。其中物理、材料科学和工程类方向是研究的主流。此外,该类材料涉及的研究领域跨度也十分大,从物理到化学再到能源,甚至数学领域都有非常多的研究,说明该类材料应用前景十分良好。

4. 发文量居前十位的期刊以及发文数量

表1 发表文章数排名前10的主要期刊

从发表论文数量来看,物理类期刊对窄带隙半导体材料的报告最多,其次是材料科学类,并且发表数量排前十的期刊发表总数只占所有该类文章的23.4%,这说明有很多其他杂志都对窄带隙半导体材料的研究进行了报道。

5. 发表论文最多的机构

表2 发表文章数排名前10的研究机构

随着窄带隙半导体材料的研究越来越热门,全球的科研机构都在积极的投入相关研究。从表2可以看出中国科学院高居发文榜第一,数量高达602篇,俄罗斯科学院和美国能源部紧跟其后。

6. 最具影响力的研究人员

表3 高被引文章中被引次数排名前10

窄带隙半导体材料研究的高被引文章一共90篇,热点文章5篇。表3是高被引文章中被引次数排名前10的文章与研究人员的统计情况。其中中国籍学者占了一半之数。

【专利发表情况】

根据WIPO数据对-band-gap 材料的相关专利发表情况进行了检索并统计,截止2018年发表专利总数达到756篇,下面是发表数量前五的国家和2008至2018年十年内专利发表的统计图表。

1. 窄带隙半导体材料相关专利发表数前五国家

图4 窄带隙半导体材料相关专利数发表前五的国家

2. 窄带隙半导体材料相关专利每年发表数量

图5窄带隙半导体材料从2008年至今的每年发表趋势

【经典推荐】

小编以上分别从SCI发文数量以及专利发表数量两个方向对窄带隙半导体材料进行了系统的调研报告。研究发现从SCI发文数量来看,研究者关于窄带隙半导体材料的研究越来越火。从专利发表情况来看,关于窄带隙半导体材料的专利数在2014年达到最高。以下是小编汇总的窄带隙半导体材料分别在光催化、二维材料和有机太阳能电池领域高被引文章各两篇。

1. on TiO2 under UV/ Light: and on . (2011, of A, DOI: 1021/)

2. the g-C3N4 for . (2016, ACS , DOI: 1021/.)

3. of the three- to the two- limit. (2010, , DOI: 1038/)

4. Few-Layer MoS2 . (2014, , DOI: 10.1002/adma.)

5.High- with Side for . (2016, of the , DOI: 1021/jacs. )

6. in low-band gap solar cells by with . (2007, , DOI: 1038/)

本文由材料人编辑部新能源学术组金也供稿,材料牛编辑整理。

材料人网专注于跟踪材料领域科技及行业进展,这里汇集了各大高校硕博生、一线科研人员以及行业从业者,如果您对于跟踪材料领域科技进展,解读高水平文章或是评述行业有兴趣,点我加入编辑部。

欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,投稿邮箱。

春节前,传来好消息:中国科大郭光灿院士团队创造833公里光纤量子密钥分发传输距离新世界纪录。

这是在安徽创新馆拍摄的“墨子号”量子卫星模型(2020年8月25日摄)。新华社记者 刘军喜 摄

从量子通信、墨子传信、悟空探秘,到九章计算、本源司南、祖冲之号等,一批科技成果近年从合肥走向世界。

参会人员在合肥举行的2021量子产业大会上参观“九章”量子计算原型机模型(2021年9月18日摄)。新华社记者 韩旭 摄

为什么原始创新不断诞生在这座城?

“每人每天省下一口粮,一定要让中国科大师生吃饱。”1970年,“科大南迁”,合肥人腾出地方、凑齐粮票接纳了这所学校。来自中国科学院和中国电子科技集团的一批下属科研院所也纷纷落户合肥。

这些科教资源,打下这座城的底色。

新年伊始,记者来到合肥高新区云飞路,这条数百米长的街道聚集着20多家量子科技企业,包括国盾量子、本源量子、国仪量子等。2021年这些企业营业收入超过6亿元,较上年增长超50%。

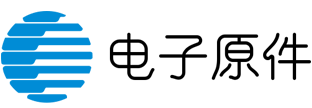

这是中国科学技术大学展示的“高速量子密钥生成终端”模型(2019年8月22日摄)。新华社记者 刘军喜 摄

刚刚过去的2021年,掀起了一股以新技术为主的“硬科技”创业潮。合肥在源头创新上的优势加速转化为创新发展的动能,2021年,合肥市净增国家高新技术企业超过1200户。

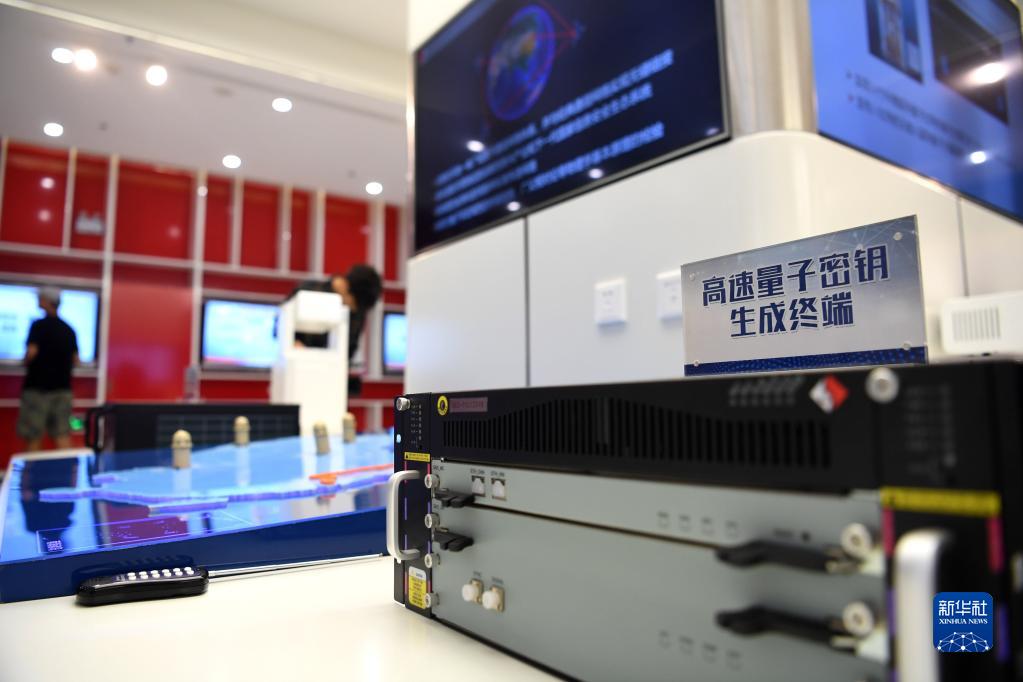

2017年9月29日,世界首条量子保密通信干线——“京沪干线”正式开通。科研人员在中国科学技术大学先进技术研究院量子通信“京沪干线”总控中心工作。新华社记者 刘军喜 摄

除了放大本地科研院所源头创新的效应,合肥还引进清华大学、北京航空航天大学、中国农科院等建立研发平台,聚集更多创新“动力源”。

现在,合肥正启动建设“科大硅谷”,打造科技体制改革的“试验田”和高科技企业成长的“高产田”,成立科创集团、人才集团,汇聚更多创新资源,让合肥成为走在全国乃至世界前列的创新高地。

新兴产业怎么更强?

新年前夕,合肥一口气签下三个大项目:落子全球遥感卫星产业基地、布局卫星全球运营中心、牵手数字地球产业。

这座城怀揣一个更大的“摘星”梦:到2025年底,形成一个包括卫星制造、应用终端和运营服务及数据综合应用配套等在内的全产业链,总规模力争达1000亿元。

曾经很长时间,合肥的科研与产业没有很好地结合。中国科大、中科院等的研究成果被“束之高阁”或“远走他乡”,很少在合肥本地转化。

这是2020年5月30日拍摄的位于安徽合肥的中科院量子信息与量子科技创新研究院建设工地(无人机照片)。新华社记者 黄博涵 摄

十多年前,致力打造家电制造基地的合肥,看到产业链上的断点:家电所用的液晶显示面板、集成电路芯片大量依赖进口,合肥决定瞄准“缺屏少芯”进行产业攻“尖”。

一位合肥市的招商干部至今记得,论证京东方项目时,他被市领导连续追问各种技术问题,答不上来的他“大冬天里浑身冒汗”。为了搞清技术路线、摸准产业前景,回去后他和同事硬是拆解了一台电脑,从显示器到内存储器一个个零部件研究。

这是2021年6月17日在安徽合肥举办的2021世界显示产业大会上拍摄的OLED透明屏幕。新华社记者 黄博涵 摄

如今,合肥的新型显示产业已入列国家首批战略性新兴产业集群,2021年实现产值超千亿元。集成电路企业已增长到300多家,2021年产值增长超过2倍。

大寒时节,合肥新桥智能电动汽车产业园区热火朝天。蔚来合肥第二生产基地的现代化厂房已拔地而起,正进行内部设备安装,预计今年第三季度投产。按规划,这里将集聚起一个年产值超5000亿元、从零部件到整车的全产业链集群。

这是位于安徽合肥的中国声谷产业园(2019年3月13日摄,无人机照片)。新华社记者 张端 摄

合肥还孵化自己的高新技术产业。2012年,以科大讯飞为龙头,全国首家定位于智能语音和人工智能领域的国家级产业基地“中国声谷”建立。到2021年,这里入驻企业超千家,产值超千亿元。

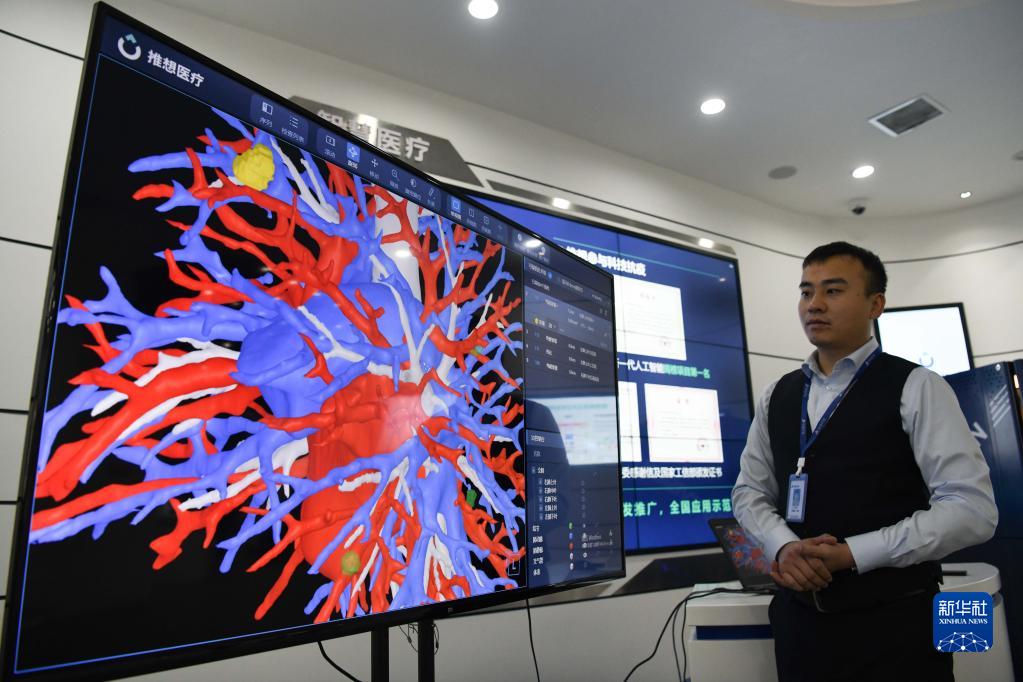

2021年12月24日,工作人员在位于安徽省合肥市西郊的中国声谷体验中心内介绍一款智慧医疗产品。新华社记者 张端 摄

如今,合肥市战略性新兴产业占全市工业比重一半以上,其中,集成电路、新型显示、人工智能产业入列首批国家战略性新兴产业集群,产值增速近30%。

一本“网红”的合肥重点产业招商指南,或能窥见这座城的产业眼光。这本199页的册子详细列举前沿产业及前景:化合物半导体、微机电系统产业、功率器件产业、微显示产业。合肥常年派招商小组驻点北上广等地区,实地跟踪前沿产业的发展,对招来的产业龙头企业实行“顶格”服务。

有眼光,又这么拼,合肥就这样聚集培养起了一个个产业地标。

硬核科技怎么更硬?

有人说,一座城如果拥有一项改变世界的未来科技,这里就拥有未来。

在合肥,有三项这样的科技:量子信息、人工智能、可控核聚变。

其中,可控核聚变2021年底实现新进展——中国“人造太阳”创纪录地实现千秒级等离子体运行。

2022年1月,记者来到合肥北郊的科学岛附近,这里的聚变堆主机关键系统综合研究设施正在紧张建设。这是合肥的第四个大科学装置。

这个有着14栋单体建筑的大科学装置基地,状如“凤凰展翅”,寓意飞凤逐日。明年,约80家科研院所、企业单位将进入园区,使用装置开展科研工作。

“这个项目的建设,在创造新的合肥速度。”作为研究方,中科院合肥物质科学研究院院长刘建国竖起大拇指。合肥市自掏20亿元,先行建设配套园区,使项目开工较国家整体审批至少提前6个月。

大科学装置是催生原始创新和尖端科研成果的“利器”。合肥目前在建、已建、预研的大科学装置已达10余个,体现了这座城的“硬核”。

在安徽省合肥市,自动驾驶车辆准备驶入5G示范线(2020年9月3日摄,无人机照片)。新华社记者 刘军喜 摄

然而,硬核科技不是一日练就的。

早在上世纪80年代,合肥因为有中国科大,成功引入首个大科学装置同步辐射光源。本世纪初,合肥相继建成全超导托卡马克核聚变实验装置、稳态强磁场装置,成为我国大科学装置最为集中的城市之一。

这是2021年4月13日拍摄的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)。新华社记者 周牧 摄

从2017年获批成为综合性国家科学中心,合肥聚焦能源、信息、生命、环境四大领域,加快大科学装置、国家实验室、新型研发机构等重大科技基础设施集群建设。

手握重大科研基础设施的“利器”,合肥不断攀上科技高峰。2021年中国十大科技突破,合肥独占四席。

使命不止于此。作为长三角城市群副中心城市和长三角G60科创走廊城市,合肥正与上海同创综合性国家科学中心,共享科学基础设施、共建创新载体、联合科技攻关。

开年以来,名为“巢湖明月”的合肥先进计算中心实施升级工程,争创国家级超算中心。作为长三角先进计算联盟的发起单位,合肥先算中心业主单位负责人游浩方说,产业联盟既为长三角高质量发展赋能,更面向未来打造中国算力。

一个面向世界的科技创新策源地,正在合肥孕育。

文字记者:杨玉华、马姝瑞、吴慧珺

视频记者:金剑

海报设计:孙瑶

文丨郑亚红

编丨赵艳秋

近日,论坛上曝出消息,称OPPO以40万以上的年薪招聘芯片相关专业应届毕业生。这条消息再次引起人们对芯片人才的关注。AI财经社就40万年薪招芯片毕业生向OPPO求证,OPPO方面表示“暂无回应”。

但AI财经社了解到,近两年国家对芯片行业发展加强扶持,各路资本涌入芯片业,2020年一年新增注册的半导体公司超过2万家,芯片行业人才供应远小于需求,人才薪资水涨船高。

芯片毕业生30万年薪是白菜价,OPPO校招薪资升了20%

在专门的校招交流平台上,AI财经社发现多个参与2020年秋招、2021年春招的应届生表示,31万的年薪只是OPPO给芯片毕业生的“白菜价”(通常指起薪,薪资的最低价),其中包含了年终奖。也有芯片应届生表示,自己拿到了OPPO 36万的总包。有拿到offer的应届生表示,除了年薪外,公司每个月发1200元补贴,称“OPPO芯片部门刚起步,规模在1千人左右”。

2020年毕业于电子科技大学的刘睿对AI财经社表示,看到OPPO 40万年薪招人不觉得稀奇。他回忆,自己2020年毕业,2019年参加秋招,当时芯片岗位在成都的年薪平均为20万-22万元,北上广深略高为24万-26万,“但是那时候OPPO、vivo两家手机企业就已经开出最高35万的薪酬了”。

刘睿称,当时OV两家公司来学校宣讲的姿态颇为高调,“疯抢应届生”,并且打出高薪这张牌。刘睿解释,当时拿最高35万元年薪是有条件的,“OV当年是给了两个选择,26万和35万。如果选择35万,那么3到5年无调薪,26万和其他正常岗位调整一样。”

刘睿称今年毕业的师弟师妹中,拿到30万元以上年薪offer的人非常多,很多人手握数个offer。他认为,从2019年秋招至今,一年半的时间,OPPO白菜价从26万元上涨至超过30万元,最高价从35万涨到40万元也很正常。

西安电子科技大学微电子学院的一位老师对AI财经社表示,市场的需求量很大,学生就业率很好,应该能达到100%就业,今年芯片应届毕业学生的薪资平均在35万元左右,最高的能拿到年薪50万元左右,其中70%的学生选择去企业,小部分选择了研究所和出国深造。

芯片公司:人少公司多,招人太难了

芯片毕业生的选择变多,薪资水涨船高,而公司侧则感到压力不小。

“毕业生本来就少,所有公司都在抢人,和芯片短缺一样,招人太难了。”上海一家芯片设计公司的总经理赵靖对AI财经社说。赵靖表示,今年名牌大学的研究生毕业确实能拿到40万左右的薪资。头部的名牌大学包括清华大学、复旦大学、西安电子科技大学、电子科技大学、华中科技大学等学校。

另一家芯片设计公司的人士焦启也有同感,他发现如今招人很难。他表示目前芯片研究生毕业起薪基本是30万元,博士生起薪是50万元,有10年以上经验的资深设计师年薪则在百万级别。

华为芯片在遭受美国打压后,举国关注“中国芯”。芯片行业进入战时状态。除了国家大基金,各路明星资本也纷纷涌入芯片行业,让该行业水涨船高。

焦启称,2020年创业板实行注册制之后,芯片领域的涨薪更加疯狂。在那之后,半导体题材估值大幅升高,“可想而知半导体专业人才的需求量涨了多少,去年明显开始薪资大幅上涨”。他表示在芯片热之前,芯片领域的待遇要打个折。

今年5月,某招聘网站发布了一份报告,数据显示,集成电路/半导体行业2021年一季度的招聘量比2020年和2019年同期分别增长了65.3%和22.2%,并呈现出将进一步增长的态势。2021年3月集成电路/半导体行业人才需求量占职位总量达到历史高位5.5%,在各行业中位列第四,两年前该行业的职位量占比仅2.6%,在61个行业中排行第12。

赵靖认为,国内芯片“大跃进”,一众新公司的出现推高了人才的价格。“公司培养一个应届生需要3年的时间,这期间公司的投入达到150万元,这对很多小公司来说压力很大。”赵靖感叹,人才的短缺可能就像芯片供应的短缺一样,也要等三年之后,这批扩招的毕业生成熟后才能有所缓解。(刘睿、赵靖、焦启为化名)

本文由《财经天下》周刊旗下账号AI财经社原创出品,未经许可,任何渠道、平台请勿转载。违者必究。