二维层状半导体材料在具有几个原子层厚度的同时能够保持较高载流子迁移率,因而成为抑制短沟道效应、进一步缩小晶体管尺寸的重要备选材料。然而,目前制备大面积二维半导体薄膜的方法大多采用不同成核点成核、晶畴生长拼接而成。这种方法会在晶畴之间形成晶界,而且不能保证半导体薄膜100%的覆盖率,从而限制了基于这类薄膜制备的器件的性能和均一性。基于大面积集成电路对于半导体器件性能以及均一性的要求,在器件基底上直接制备晶圆尺寸连续二维半导体单晶材料是产业界、科研界亟待解决的科学和技术问题。

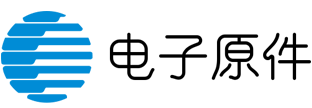

为此,北京大学物理学院、纳光电子前沿科学中心、人工微结构和介观物理国家重点实验室叶堉研究员课题组提出了一种利用相变和重结晶过程制备晶圆尺寸单晶半导体相碲化钼(MoTe2)薄膜的新方法。过渡金属硫属化合物是二维材料中非常重要的一类。MoTe2由于其金属相(1T')与半导体相(2H)之间的自由能差异非常小,为在MoTe2中实现两个相之间的可控相变提供了基础。实验中,他们首先通过碲化磁控溅射钼膜的方法得到含有碲空位的晶圆尺寸多晶1T'相MoTe2薄膜。然后,通过定向转移技术将机械剥离的单晶MoTe2纳米片作为诱导相变的籽晶转移到1T'-MoTe2晶圆的正中央,通过原子层沉积的致密氧化铝薄膜隔绝1T'相MoTe2薄膜与环境中的Te原子接触抑制其他成核。之后在种子区域内打孔,使种子区域成为Te原子补给并维系1T'到2H相变的唯一通道,通过面内二维外延实现了单一成核相变生长的单晶薄膜(图1)。实验中发现,籽晶首先通过1T'/2H的垂直界面诱导了种子底部1T'相MoTe2的相变,进而形成了面内的1T’/2H的异质结继续诱导相变的发生。整个相变过程伴随着以异质界面处2H相MoTe2为模板的重结晶过程,使得相变后的整个薄膜的晶格结构和晶格取向与籽晶完全一致,最终得到晶圆尺寸的单晶MoTe2薄膜。该制备方法通过原子的扩散和重排过程实现,无需以衬底为模板,因此可以在非晶的SiO2衬底上进行,为后续的器件制备提供了基础。

图1.a晶圆尺寸单晶MoTe2薄膜的制备过程示意图。b制备的MoTe2薄膜的光学照片。c种子区域的STEM表征

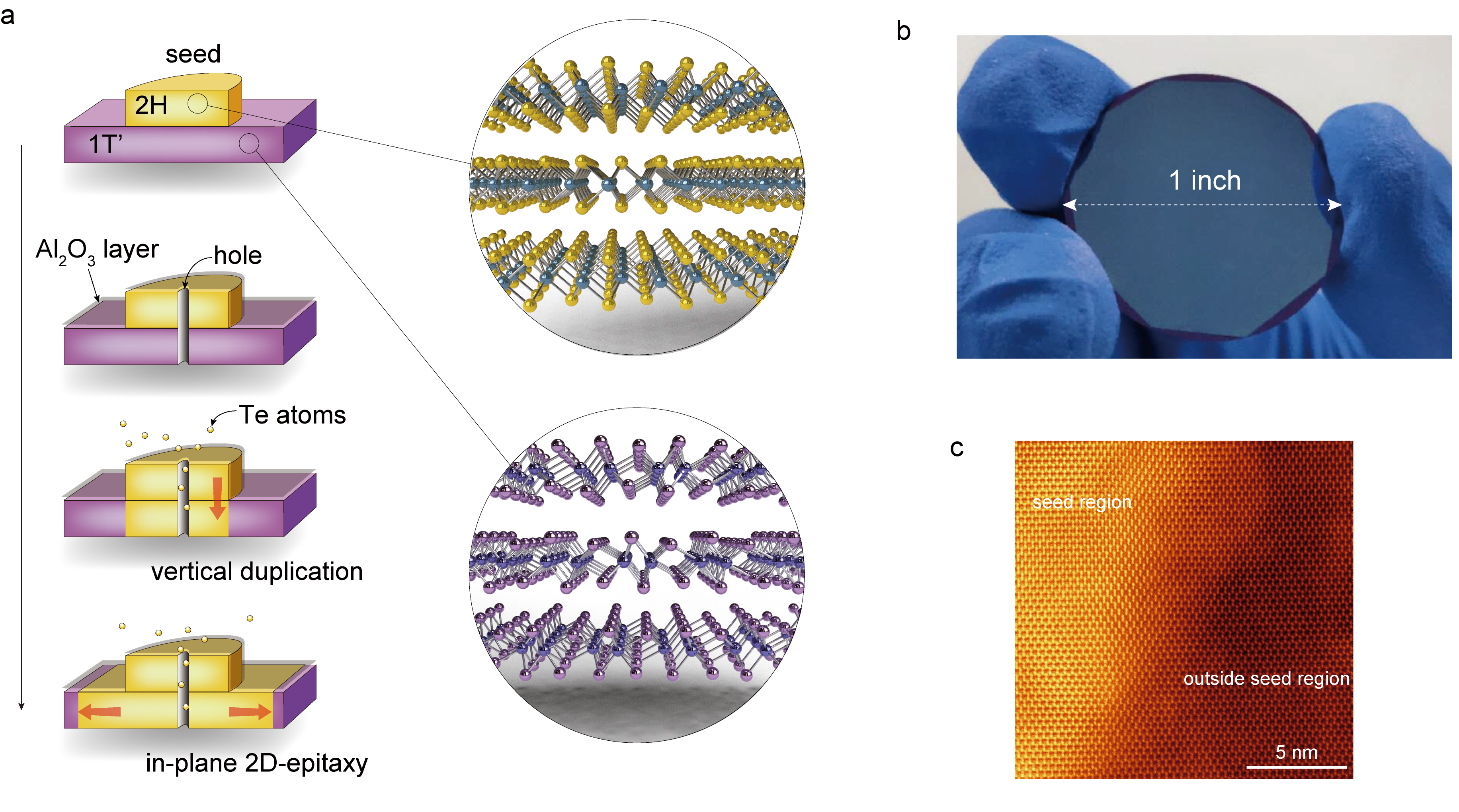

将得到的晶圆尺寸单晶MoTe2作为模板,通过再次蒸镀钼膜以及再次碲化的方法,可以在垂直方向上实现对该晶圆的快速外延(图2),制备二维半导体的块材单晶晶圆。结合晶圆尺寸的二维层状材料的剥离转移技术,有望实现晶圆尺寸单晶单层MoTe2半导体的批量制备。

图2.垂直方向快速外延制备单晶2H-MoTe2块材单晶晶圆的方法示意图

以该薄膜为沟道材料,结合课题组之前发展的MoTe2相变工程方法制备的大面积1T'/2H/1T'相面内异质结场效应晶体管阵列,器件体现出100%的良率,并具有很好的电学性能,且其电学性能表现出很好的均一性(图3)。

图3.以晶圆尺寸单晶2H-MoTe2薄膜为沟道材料,结合相变工程方法制备的1T'/2H/1T'面内异质结场效应晶体管阵列的电学表征

该工作以“ 2D of large-area - the van der Waals 2H MoTe2”为题,于2021年4月9日在线发表于学术期刊《科学》()上。北京大学物理学院叶堉研究员为文章通讯作者,博士后徐晓龙为文章的第一作者。北京大学高鹏研究员、陈基研究员、徐万劲高级工程师,山西大学韩拯教授为本项研究的主要合作者。这一工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、人工微结构和介观物理国家重点实验室等支持。

0 引言

本文引用地址:

无论是基础功率半导体器件,如:整流二极管( 简称RD,含快恢复整流二极管FRD)、晶闸管(SCR,含快速、高频晶闸管)、双向晶闸管(Triac)、逆导晶闸管(RCT)等,还是新型功率半导体器件,如:门极关断晶闸管(GTO)、门极换流晶闸管(GCT)、集成门极换流晶闸管(IGCT)等,甚至是绝缘栅双极晶体管(IGBT),都属于双极注入器件,所以它们的通态特性最后都可以归结到PiN功率二极管的通态特性上。

在实际应用中,往往有多个器件的并联问题,而并联的核心就是均流,说到底是一个PiN 功率二极管的通态特性问题。其实,将PiN功率二极管的通态特性认真研究清楚了,不用任何特殊均流措施的直接均流就能解决均流问题。把PiN 功率二极管的通态特性研究清楚了,直接均流问题也就不难解决,这样,推广PiN功率二极管的直接均流技术到FRD、SCR,甚至是GTO、GCT、IGCT 等器件的直接并联均流处理中,具体应用时只需将着眼点集中到器件的细微差别上就足够了。然而国内的许多现实令人遗憾,在一些人的眼里晶闸管我们都早已研究过了,哪里还谈得上再研究最简单的PiN功率二极管呢?

然而,国际上先进的半导体厂家都投入巨大资金重新研究新型功率二极管[1],其道理在哪里呢?

1)虽然说前期蓬勃发展的高频自关断器件的研究(即所谓安全运行区的问题)已很有成果(如成功开发并大规模应用了IGBT 和IGCT 等),然而所有这些新型功率半导体器件的应用绝对离不开PiN功率二极管的发展(如超快软恢复功率二极管的研发和应用等),这是国际上先进的半导体厂家投入巨大资金重新研究新型功率二极管的主要原因。

2)其次,许多新型功率二极管又独自踏入当前的先进科学技术中,极大地推动了现代基础工业的进程,如电阻型电焊机专用超大电流密度整流二极管对电焊机行业、高频电镀专用高频整流二极管对电化学行业、车用雪崩整流二极管对汽车行业等。

国际电力电子科学技术发展的实践表明,花大气力出重拳跟上当前国际先进科学技术的步伐,重新开展基础功率半导体新器件的研究是多么必要。我们对功率半导体器件的直接均流技术的研究,就是在对PiN功率二极管的直接均流技术研究的基础上展开的,它也是这个研究洪流中的有实际意义的一部分。

1 并联均流中问题的回顾

以往对功率半导体器件并联均流技术的研究多半是由整机装置厂进行的。这种研究方式要求的电流容量要么太大,要么是装置可靠性高,并且不允许中途停电等,因此都必须采用多个器件并联的方式[2]。并联均流技术主要解决的是电流平衡度的问题,即[3][5]:

1)要求并联器件同时触发开通;

2)要求电流上升或下降时的电流平衡度;

3)解决正常导通时的电流平衡度,这是并联均流的主要部分;

4)必须认真解决好母线、器件、柜体配置及相应磁场对电流平衡度的影响。

一般情况下,由装置整机厂给出的处理并联均流的主要方法如下。[3]~[5]

1)采用宽(如100 滋s)、陡(如dIg/dt>1 A/滋s)、高幅(如实际给定的触发电流IGM>5IGT)门极脉冲[4],保证了触发开通一致,这样动态均流问题基本解决,剩下的就是解决稳态均流问题。

2)强迫均流方法一如图1(a)所示,串联附加电阻器均流,方法简单,适宜小功率应用。

3)强迫均流方法二如图1(b)所示,串联附加电感均流,适宜大中功率,特别是中频应用。

4)强迫均流方法三,如图1(c)所示,通过均流互感器(或均衡变压器单独绕组)均流,这是普遍采用的比较好的强迫均流方法。

620)this.width=620;" />

上述的三种强迫均流方法都是以增加功耗、体积、重量和造价为前提来达到均流效果的措施,其中的强迫均流方法三为现在普遍采用并保留的方法。

5)要求各并联器件门槛电压低[3],这个要求是合理的,因为初始电流导通时的压降比门槛电压仅大零点几伏,如果门槛电压过大就有可能没有电流流过,这就更谈不到均流了。

6)匹配小电流区的通态伏安特性,这是必要的[5],是对5)所要求的进一步的匹配。

7)强烈希望器件厂家给出器件匹配,但提不出明确要求。

上述经验尽管还在发展中,但已是很宝贵的了,它集中体现在国际整流二极管标准5.10.1.2中“为在并联联结中得到合适的电流分配,可采用下列一种或多种方法:

1)制造厂匹配好正向特性;

2)每只二极管上串联附加的电阻或电抗;

3)使各变压器均衡或各变压器单独绕组;

4)将器件安装在一个公共的散热器上,以使温度均匀。”[6]

其中第一项就是直接均流技术。结合负温度特性器件不适合并联的特征[7],在文献[2]的基础上,经多年研究和现场试验,我们尝试着给出以下功率半导体器件的直接均流技术。

2 直接均流技术

直接均流技术的内容如下。

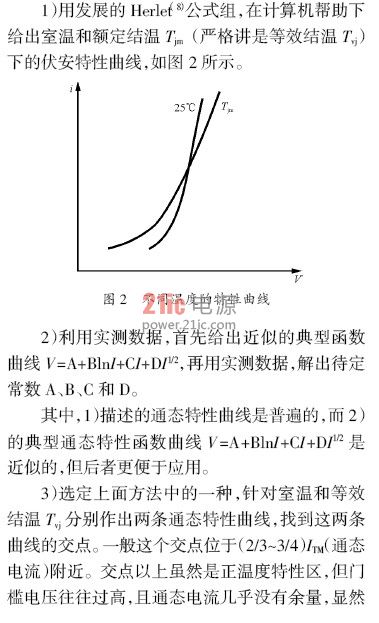

1)用发展的(8)公式组,在计算机帮助下给出室温和额定结温Tjm(严格讲是等效结温Tvj)下的伏安特性曲线,如图2 所示。

620)this.width=620;" />

并不适合并联,厂家也不敢选用;交点处显然是最理想的并联位置;交点以下区域是典型的负温度特性区,离交点越远,负温度特性越重,越不适宜并联,说明并联应用时,余量太大是不妥当的。所以,选交点及以下的小范围内的点是妥当的。

回溯中国芯片的发展史,绕不开我国第一部全面论述半导体的教材——《半导体物理学》。这本书的作者之一,正是谢希德先生。这位女性科学家,是享誉海内外的固体物理学家,我国半导体物理学科的开创者之一,新中国成立后第一位大学女校长。在当下,谈到中国“芯”,仍不能不提谢希德。

2000年3月,谢希德先生病逝于上海,但其一生的奋斗和经历告诉后人,在半导体这个技术、产业、生态、资金等缺一不可的领域,必须坚守初心、开放心态、砥砺前行。

谢希德校长关心教师进修

为复旦微电子科研教学提升打下基础

“很多人是读着黄昆、谢希德合著的《半导体物理》,进入半导体科技领域的。”复旦大学微电子系的李炳宗教授回忆道。这部由谢希德、黄昆两位“大先生”亲自编纂于1958年出版的著作,是我国最早的半导体学术专著,在国际上也被列为半导体物理经典教科书。

1956年,中国第一个半导体专门化班在北京大学成立,由著名物理学家黄昆和谢希德共同主持。两年间培养了我国第一代半导体专门人才300多名,日后分别成为两院院士、大学教授和企业工程师,在科研一线和生产一线,将半导体技术薪火相传,成为中国“芯”的第一批宝贵人才。1958年,谢希德先生在复旦大学物理系创建了半导体专业,奠定了复旦后来微电子学科发展最初的扎实的根基。

1962年,李炳宗进入复旦大学,在半导体教研室主任谢希德先生领导下开展半导体专业的教学和科研工作。“谢先生一直非常关注微电子科技进步和人才培养。当年她的亲切教导、建议和决断,引导、影响了我们的人生轨迹和专业成长。”

1981年9月谢先生推荐李炳宗前往美国进修。他作为访问学者,在科罗拉多大学和NCR公司微电子研发部参与超大规模集成电路研究。两年间他还先后5次参加半导体技术相关学术会议。其中一次在1983年3月洛杉矶美国物理年会上,李炳宗非常高兴地见到谢希德和黄昆两位先生,他们是专程从国内参加这次会议的。李炳宗回忆说,“两位先生非常亲切、和蔼地与我们交谈,鼓励我们好好利用进修机会。下面是两位先生和我们合影的一张珍贵照片。其中许多人是由两位先生推荐到美国进修的”。

1983年3月22日,在洛杉矶美国物理年会上,谢希德(前排右5)、黄昆(后排右5)两位先生与留学人员合影(李炳宗,后排右1)

在两年国外进修期间,李炳宗还主动联系参观访问过IBM等多家实验室和集成电路制造工艺线。这两年较丰富的经历,促使他有机会较深入了解当时国际上集成芯片制造工艺等微电子技术的状况和发展趋势。

1983年10月李炳宗回到复旦,从事集成电路工艺技术领域科研与教学。这时在谢希德校长领导下,已成立由原物理系中微电子等专业构成的电子工程系。80年代谢先生先后推荐微电子专业许多中青年教师去国外访问进修。这对提高教师业务水平、推进微电子专业建设发挥了重要作用。

自1984年李炳宗为微电子专业历届研究生讲授“超大规模集成电路技术”课程,2002年在他办理退休手续后,仍继续授课直至2008年。其间,李炳宗同时为多届在职微电子工程硕士研究生授课。他的教学受到学生的欢迎与鼓励,曾获2006-2007年度复旦大学研究生“我心目中的好导师”称号。

数十年的科研与教学工作,使李炳宗亲眼见证了国内外集成电路技术的快速发展与差距,不断加深对集成电路科学与工程学科的渊源、内容与特点的认识。对专业了解越多,兴趣更强,就会以能在这一领域工作为幸。在多年集成电路教学与科研过程中,李炳宗不断收集和积累硅基集成芯片工艺技术资料。“编写一本教材”的想法在他脑海中酝酿已久。然而,由于在职期间忙于科研等工作,一直不能实现这一愿望。2006年信息学院教学领导向他提出建议:是不是可以写本书,讲讲这些年的教学收获与心得?2008年解脱其他工作后,静心编写教材的契机来了。他很享受这种阅读、思考、写作的生活节奏。每当解决一个问题时,就会带来快乐。在他看来,这也是对自己老年生活的一种理想安排,“状态放松,乐在其中”。

经过“十年磨一剑”,139万字的《硅基集成芯片制造工艺原理》在2018年基本定稿,后又历经了近三年的修改、补充和校对,终于在2021年11月出版。这部书是他和茹国平、屈新萍、蒋玉龙三位同事的共同劳动成果。谈到这里,李炳宗有些激动,他缓缓翻开面前这本厚重的书,个人的科研热情与对国家半导体技术发展的期待糅合一起,凝聚在这一页页的白纸黑字里。

从左至右:茹国平、屈新萍、李炳宗、蒋玉龙为《硅基集成芯片制造工艺原理》读者签名

编写教材的这些年里,复旦大学微电子学科有很大发展。2013年,微电子学院成立,并于两年后成为首批获批建设的国家示范性微电子学院。2019年,微电子学院在全国率先试点建设“集成电路科学与工程”一级学科。

2021年正值谢希德先生百年诞辰,他们希望以此书纪念中国半导体科学技术的开拓者和复旦微电子学科的奠基人谢希德院士。

数十年如一日教学相长

为国家培养集成电路人才

“世界是你们的,也是我们的,但是归根结底是你们的。你们青年人朝气蓬勃,正在兴旺时期,好像早晨八九点钟的太阳,希望寄托在你们身上……”

李炳宗在苏联

1957年11月17日,毛泽东在列宁山上的莫斯科大学礼堂对中国青年寄予了热切的嘱托,彼时,李炳宗就在台下,他内心汹涌澎湃,毛主席的一番话也成为他日后的重要鞭策。1962年1月他获得莫斯科大学优秀毕业证书。在复旦执教40余年的岁月里,他先后开设《半导体物理》、《半导体工艺》、《半导体薄膜》等课程,为国家培养了四十多名研究生,他们在国内集成电路企业、学校、研究单位发挥着重要作用,或担任公司高管、技术主管,或成为高校教学、科研骨干。此次参与教材编撰的屈新萍和蒋玉龙就是他的得意门生。“作为一位德高望众的老师、业界的权威学者,李老师丝毫没有架子,总是非常温和谦逊,平易近人。”他的学生如此坦言。

完成教材的编写后,李炳宗仍一如既往关心着集成电路领域的相关信息。对于60余年以来集成电路令人惊叹的发展,人们常用两个极端的词——“大”和“小”来概括其先进性。一方面需要用越来越“大”的词来形容其集成度规模,即芯片中晶体管数目,从大、超大、甚大到极大。另一方面又可用越来越小的尺寸标志集成芯片制造技术的快速演进,从毫米、微米、亚微米、深亚微米、纳米到亚5纳米。现今先进微处理器芯片的典型集成密度可达每平方毫米上约1亿个晶体管。“以小求大,这是集成电路技术独有的规律和生命力,也反映这一领域创业者一种学无止境、不断求索的科研精神。”李炳宗说。

在他看来,如今国家对集成电路人才数量与质量需求更高,微电子技术创新更迫切。对微电子专业年轻教师群体而言,既任重道远,又机遇难得。“置身于快速发展的微电子领域,需要有敏锐的洞察力,还要记住技术是为人服务的,始终要学会正确地、积极地利用好技术。”他说。

对于有志于从事集成电路行业的青年学子,他的建议是“提升跨学科的能力”,“微电子学科与电子工程、物理、材料等学科关系十分密切,特别需要多学科合作。求学期间多选修其他专业的课程,帮助自己探索前沿课题,取得创新成果。”

如今,复旦微电子人正在集成电路设计、微纳电子材料与器件、集成电路制造工艺技术等多个领域,努力突破前沿关键技术,不断促进“中国芯”技术进展,实现“科研报国”的誓言。李炳宗希望,这本《硅基集成芯片制造工艺原理》的出版,可以进一步助力微电子学科发展,推动高校培养更多集成电路人才。

注重硅基集成芯片制造工艺原理的深入剖析

《硅基集成芯片制造工艺原理》这本书由复旦大学微电子学院李炳宗教授和茹国平、屈新萍、蒋玉龙三位年轻教授共同编著,它凝聚了李炳宗教授几十年的科研与教学心得,也是复旦大学微电子学院的一项重要学术成果。

中科院院士王阳元为这本书撰写了序言。序言不仅对这本书进行评介,同时对我国微电子产业的现状与未来发展作出了令人鼓舞的精辟分析。他在序言中这样写道:“这本书不仅可以作为高等学校相关专业的教材,又可作为产业的工程技术人员和科研领域的科技人员的参考书,对推进我国集成电路人才培养、产业发展、科技创新将发挥积极的、有成效的作用。”

经过60余年迅速发展,半导体微电子技术已经改变并将继续深刻改变世界。集成电路产业已成为我国重要战略支柱性产业之一。高新技术之争的核心是人才之争,亟需持续拓展和扩大集成电路人才培养事业,提升集成电路人才培养质量,以缓解“缺芯少魂”的难题。

教材建设,是培养人才的重要内容。《硅基集成芯片制造工艺原理》关注芯片新技术,书中既介绍先进集成芯片制造中已被采用的新工艺,又分析未来可能应用的器件结构与材料技术。对这些新成果的讨论有益于缩小教材与最新研究课题之间的距离。该书特别注重对硅基集成芯片制造工艺原理的深入剖析。硅基集成芯片技术创新,涉及材料、物理、化学、精密光学等多种科学与技术领域。作者所以应用“硅基芯片”这一书名,是因为他们相信,未来集成电路创新发展仍将建立在新材料、新器件与硅技术有机密切结合基础上。

除此之外,这本教材还注重分析工艺技术发展规律及其多重作用,对芯片制造的多种工艺规律演进进行了深入讨论,在各专题章节中,对各种相关物理、化学规律都有着详实的阐述与分析。

(文章转载自复旦大学官方微信公众号,组稿:融媒体中心、微电子学院,文字:项天鸽、丁思同,责编:李斯嘉)

今日荐读

《硅基集成芯片制造工艺原理》

李炳宗 茹国平 屈新萍 蒋玉龙 编著

2021年11月出版

复旦大学出版社

# 作者简介 #

李炳宗,复旦大学微电子学院退休教授、博导。1962年1月毕业于莫斯科大学物理系,自1962年先后在复旦大学物理系、电子工程系和微电子学院从事半导体与集成电路技术教学与科研。1981年10月至1983年9月作为访问学者,在美国参与超大规模集成电路工艺技术研究。自1984年起先后主持与完成多项集成电路工艺及薄膜领域的国家科技攻关和自然科学基金课题研究,曾获“国家教委科技进步二等奖”等。

茹国平,复旦大学微电子学院教授、博导。1990年本科毕业于南京大学物理系,1995年在中科院上海微系统所获博士学位。自1995年8月起在复旦大学电子工程系和微电子学院从事微电子薄膜材料和器件的教学与科研,发表论文100余篇,曾在多个国际会议作邀请报告,担任多个国际会议主席和委员,现为IEEE高级会员。

屈新萍,复旦大学微电子学院教授、博导。主要从事集成电路先进互连新材料和结构、化学机械抛光及后清洗、芯片电镀等研究,发表论文近200篇。曾主持国家高技术研究发展计划课题、国家02重大专项子课题等,在互连领域和国内外科研单位和公司开展了密切的合作。曾获“教育部新世纪优秀人才”、“上海市科技启明星”、上海市“曙光学者”等称号。

蒋玉龙,复旦大学微电子学院教授、博导,复旦大学教师教学发展中心副主任。主要从事集成电路先进工艺与器件、功率器件、CMOS图像传感器和柔性电子器件研究,在IEEE EDL、TED、IEDM上发表论文20篇。主持国家级一流本科课程。曾获 “上海市青年科技启明星”称号,以及“上海市育才奖”、“上海市教学成果奖”、“首届全国高校教师教学创新大赛一等奖”等奖励。