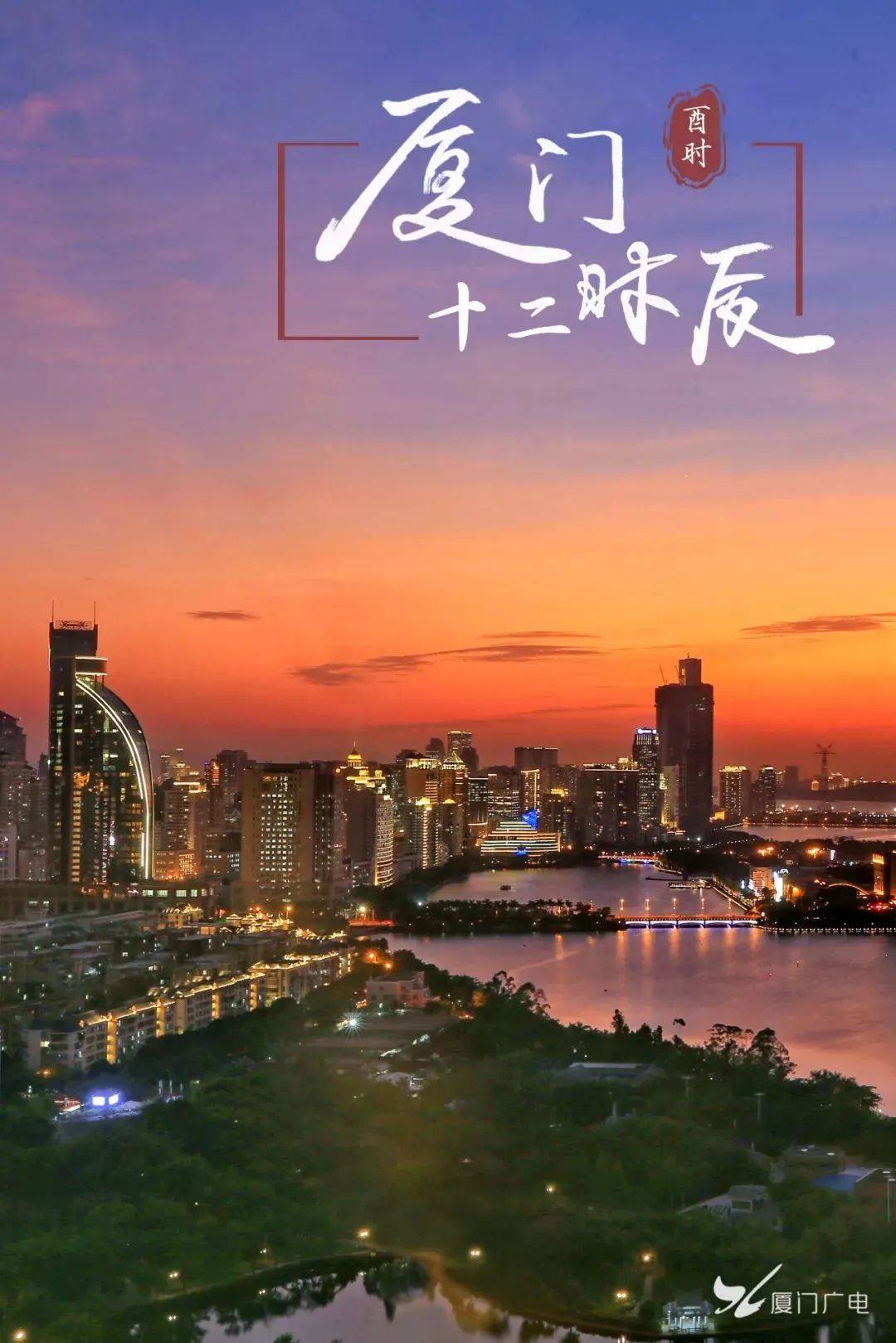

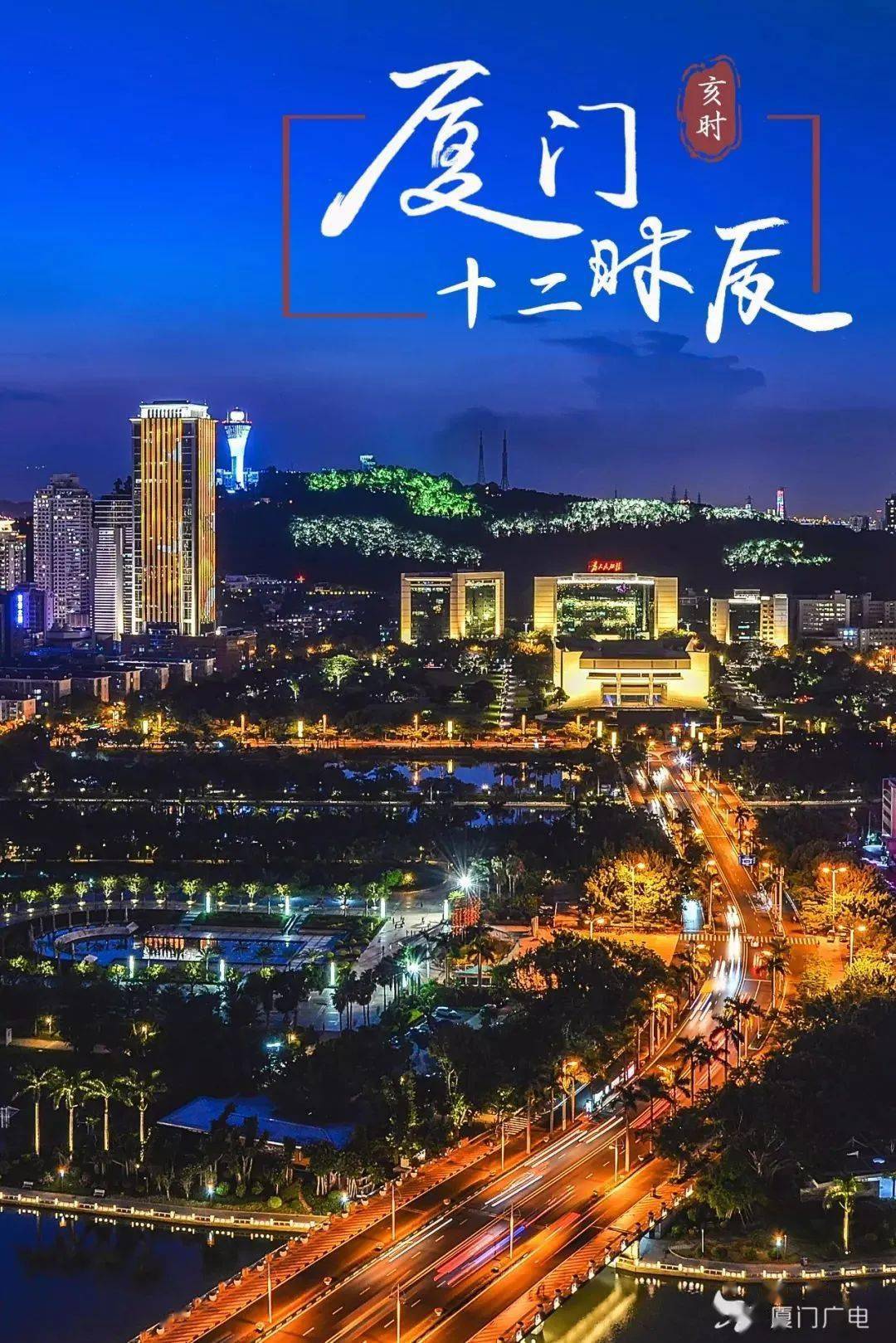

提起厦门,你会想起什么?

宁静岛屿、天风海涛,还是青山绿水、奇卉异木,又或是风情建筑、四溢茶香?

清新、浪漫、文艺、小资,或许是你心中厦门的代名词。但 兼容并蓄与锐意开放、中西交融碰撞与和谐共生、闽南文化的中心点与传承地,同样也是厦门。

*图源厦门广电

自然山水与人文印记光影交错,科技创新与艺文纵横掩映重叠,正是海上花园城市——厦门,精致外表下深层的文化意涵与独特魅力,也是厦门打造文旅品牌最坚实的内核。

2023年,厦门市文化和旅游局联合红点设计博物馆・厦门共同发起 『厦门文旅品牌及伴手礼』计划,构建全新的文旅创意消费模式 。

第一部分——厦门文旅品牌建设:我们将链接国内外顶尖的设计力量、创意大脑,联合厦门本土优质的文化消费品牌和文旅景点,通过深度走访和了解厦门,合力塑造新时代下的「厦门新文旅」。

第二部分——厦门文旅伴手礼共创:通过厦门文旅品牌,我们希望能汇聚更多厦门的美好之物,结识更多追求美好生活的 「有质之士 」,通过设计共创,打造一系列多维度呈现厦门风格底蕴的文旅伴手礼。

第三部分——联合运营:后续我们将开放厦门文旅品牌合作,欢迎更多优秀的团队加入厦门文旅的共创和联合运营,我们希望有更多同样热爱这座城市的品牌和伙伴参与进来,让我们一起创造新的动力势能,赴一场美好厦门的提速之约。

厦门文旅品牌及伴手礼

设计共创

厦门文旅品牌及伴手礼设计共创计划将分为 品牌规划设计和 官方伴手礼/厦门手信设计两部分进行,诚邀优质的设计师伙伴联合共创,走进厦门、挖掘在地文化与特产,打造时髦的厦门文旅品牌及伴手礼。

我们欢迎在地品牌与我们一起协力共创,以产品力赋能品牌力,共同打造「厦门文旅」城市文旅消费新名片。

德国地铁IP设计

改变了大众对德铁的消极认知,重新梳理品牌价值观

2021红点品牌与传达设计大奖

气味游台湾

提取海、山、茶、果、情等在地元素打造文旅伴手礼

2022红点品牌与传达设计大奖

韩国国家儿童博物馆IP设计

多色彩、多元素延展宣传品

2022红点品牌与传达设计大奖

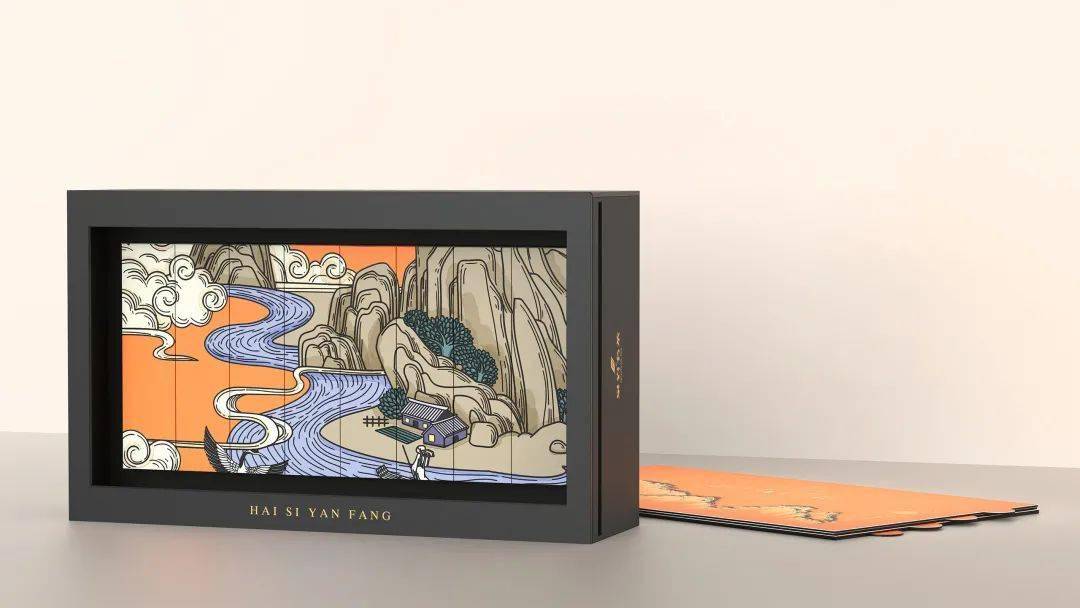

海上丝绸之路茶品牌

以海丝之路为主题的茶IP延伸产品设计

2022红点品牌与传达设计大奖

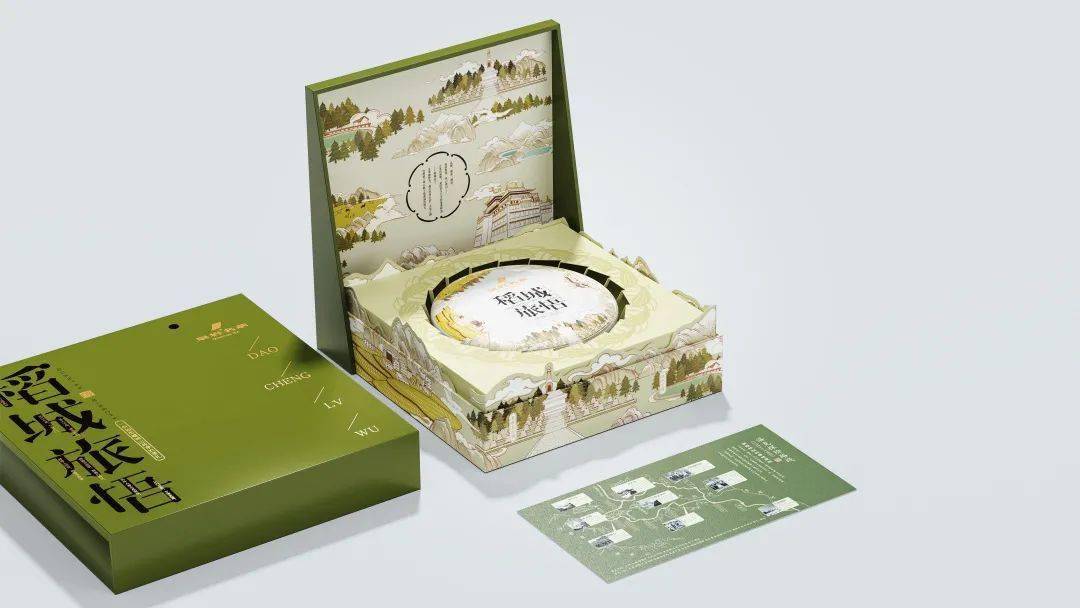

稻城旅悟

以稻城旅游文化元素为线索的文旅伴手礼

2022红点品牌与传达设计大奖

01

品 牌 规 划 设 计

「品牌规划组」要求你更 「懂 」厦门,更 「懂 」文旅,输出涵盖品牌设计与策划、渠道和招商策划、终端策划、产品上市策划、品牌传播与推广策划、广告策划等系列品牌策略。

往期共创参考

上| 绍兴文旅品牌梳理

下| 富阳文旅品牌视觉

○ 本组共招募6支小组完成品牌规划全案,期间由专业导师进行阶段性指导,最终评选出1组进入视觉延展及落地阶段;

○ 延展落地完成不少于15款联名包装及20款产品打样。

共创日程安排

#01

招募:即日起-2023年3月23日

-共创小组招募:

面向全国进行「厦门文旅品牌规划」招募。

#02

创作: 2023年3月24日-5月4日

-提交品牌全案:2023年3月24日-4月9日

共创小组提交厦门文旅品牌规划方案;

-公布入围方案:2023年4月10日-4月12日

由红点方组织导师团队及业主方对6组方案进行审定,入围方案由导师团进行针对性点评辅导深化;

-深化方案及延展:2023年4月13日-5月4日

入选方案完成包装及产品延展,导师团参与方案指导。

#03

交付及打样:2023年5月5日-28日

-交付最终方案:2023年5月5日

交付品牌规划全案及延展 包装和产品打样文件;

-产品打样:2023年5月6日-5月28日

配合完成延展包装及产品打样 。

*注:共创过程中,具体排期将根据设计进度与实际情况做相应调整

02

官方伴手礼 / 厦门手信设计

「伴手礼设计组」以厦门文旅官方伴手礼及厦门手信设计为方向,凝练厦门文化元素,串联城市好礼和旅游场景,打造凝结闽南非遗文化元素的城市官方伴手礼以及创新的厦门手信设计。

往期共创成果参考

上| 绍兴黄酒

下| 绍兴文旅

○ 拟招募20组个人/小组:官方伴手礼10组+厦门手信10组,涵盖食品、文创衍生品等;

○ 基于设计方向及初稿筛选30款产品,由专业导师进行指导深化;

○ 基于设计深化,最终入选20款产品进入打样生产。

共创日程安排

#01

招募:即日起-2023年3月31日

-招募:即日起-2023年3月31日

面向全国进行「厦门文旅官方伴手礼/厦门手信设计」招募,期间组建共创社群,并邀请设计大咖、厦门在地导师等定期在群内组织不同方向的专业分享。

#02

创作: 2023年4月1日-5月4日

-设计方向/初稿:2023年4月1日-4月16日

设计小组提交设计方向/初稿,导师团队 评选30款产品方向;

- 深入设计方案:2023年4月17日-28日

入围方向深入优化设计,导师团参与方案指导;

- 最终设计方案:2023年4月29日-5月4日

根据导师指导优化最终设计方案,导师团从设计的落地性、商业性、创新性三大维度最终评选出20款产品;

#03

交付及打样:2023年5月5日-6月18日

-交付最终方案:2023年5月5日

入围20款产品,交付最终设计方案及打样文件;

-产品打样:2023年5月6日-6月18日

配合完成产品打样。

*注:共创过程中,具体排期将根据设计进度与实际情况做相应调整

03

在 地 品 牌 合 作

作为东南沿海的一颗璀璨明珠,厦门不仅有独特的闽南民俗文化,丰富的历史、生态资源,同时也拥有一批工艺精湛的非遗传承匠人,有引领潮流趋势的新锐品牌,也有不断突破创新的国民品牌。

「厦门文旅」正面向每一个具有本地特色的品牌、企业开放,也许你有巧夺天工的民俗技艺,也许你发掘了有趣的材质材料,又或许你有独一无二的厦门故事,都欢迎你与我们一起,以设计力唤醒产品力,以产品力赋能品牌力,共塑「厦门文旅」品牌。

*图片来源品牌官方账号

导 师 阵 容

-你将得到哪些大师的指导?

品牌规划组导师团队

刘平云

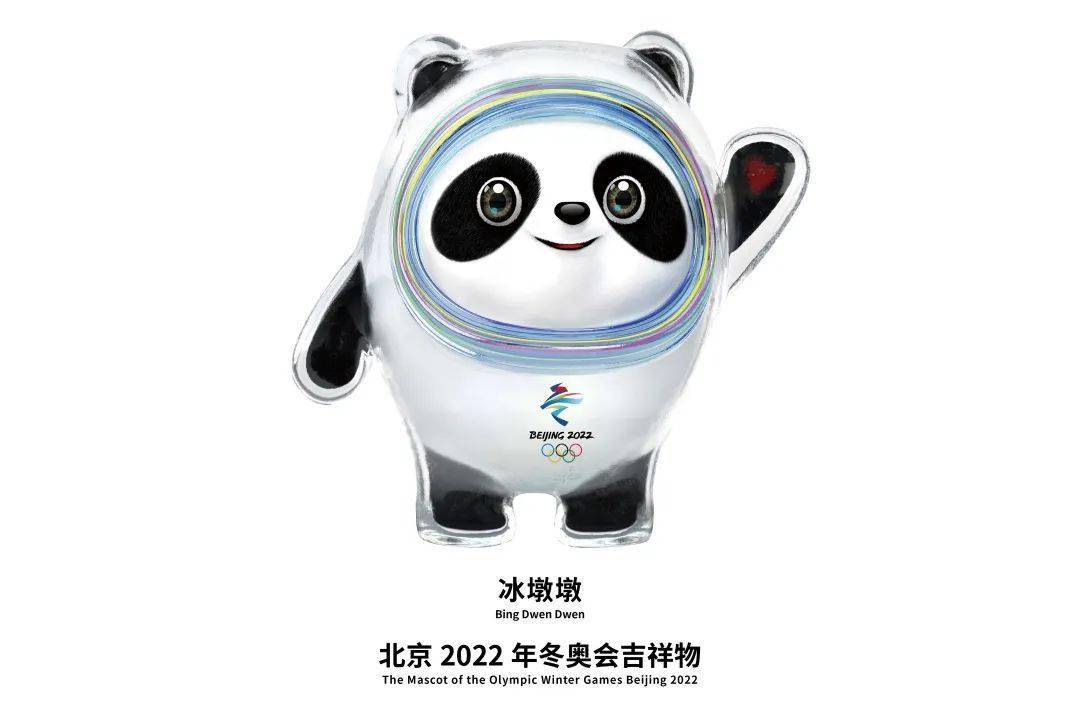

北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”设计总执行,广东省五一劳动奖章获得者,广州美术学院视觉艺术设计学院副院长(主持工作),广州美院冬奥视觉文化设计中心执行主任,深圳市平面设计协会(SGDA)会员,广东省美术家协会设计艺委会副秘书长,广东省包装技术协会设计专委会常务副主席,广东省动漫艺术家协会常务理事。

冰墩墩(团队作品)

贺岁设计邀请展“相约2022”

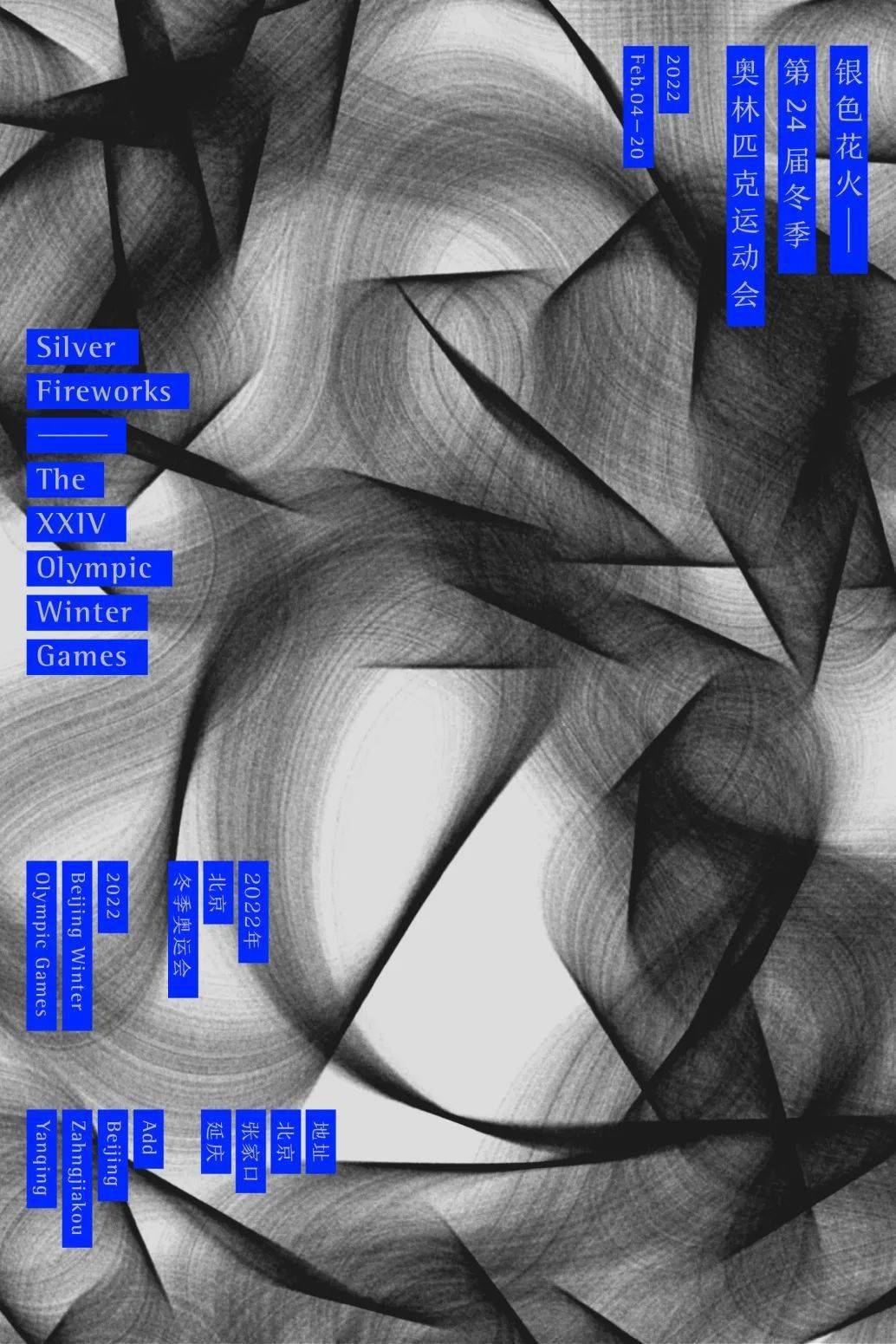

冬奥会“银色花火”海报

冬奥会“银色花火”海报

许礼贤

深圳十大创意影响力人物,中国文化和旅游部中国设计大展学术委员,深圳市平面设计协会顾问&第八届主席,纽约艺术指导俱乐部ADC会员,粤港澳大湾区设计展发起人和总策展,GDC17平面设计在中国总策展人,TDC文字设计在中国总策展人,第16届亚运会整体视觉核心系统主创设计,广州美术学院和上海美术学院客座教授。

city plus

city plus

广州美术学院视觉艺术设计学院

广州美术学院视觉艺术设计学院

喫茶-富春山居图

袁由敏

现任中国美术学院教授,中国美术学院中国国际设计博物馆执行馆长,国内视觉传达专业课程“图形语言”的先行者与实践者之一,2006-2008年法国巴黎国立高等装饰艺术学院特邀教授,九月九号设计事务所创始人及艺术总监。带领团队执行并完成“第一届中华人民共和国青运会”形象、“2016杭州G20峰会”会徽形象、“2022杭州亚运会” 形象及“2022杭州亚运会体育单项图标”等众多国家级形象项目。

杭州亚运会形象

G20会徽

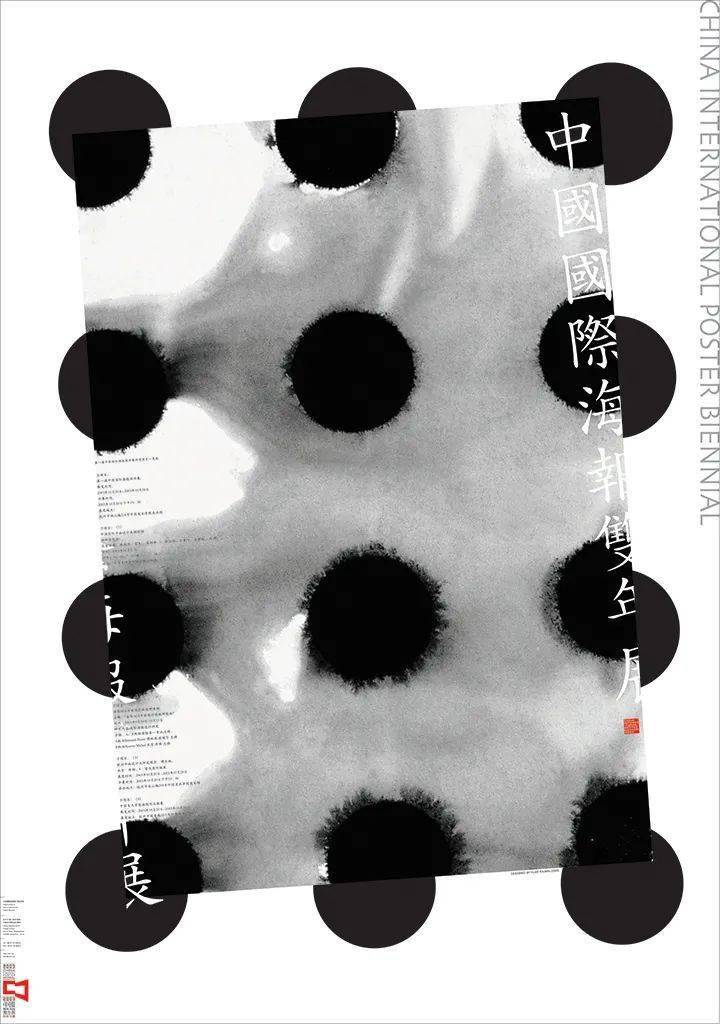

第一届中国国际海报双年展

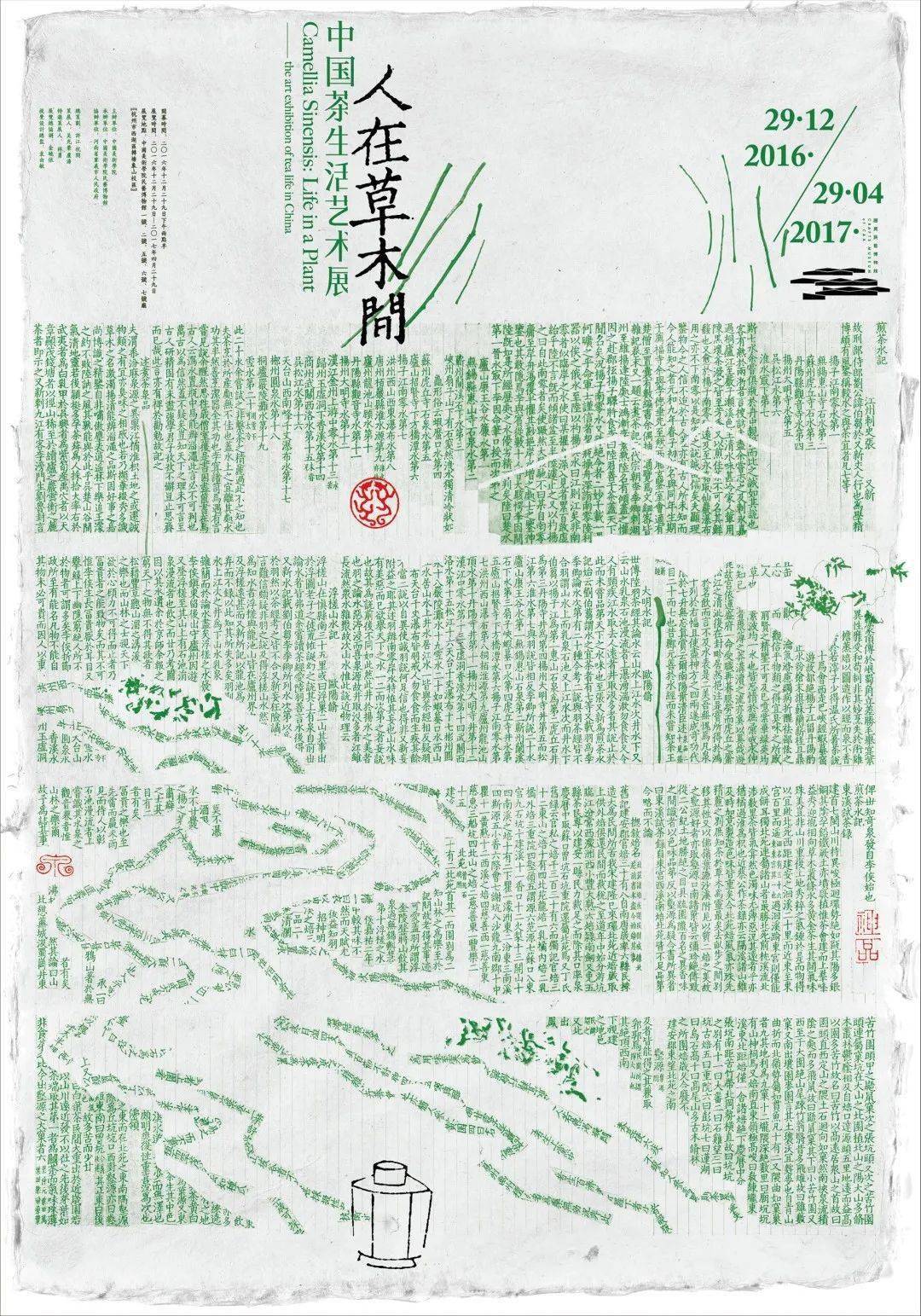

人在草木间海报

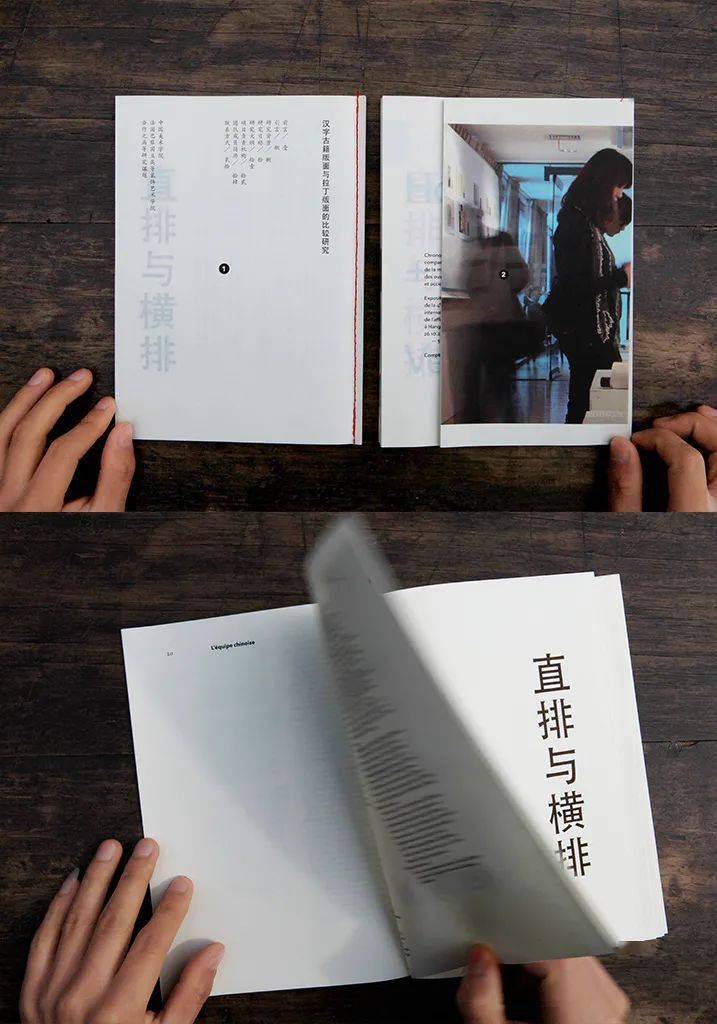

研究项目——直排与横排

产品设计组导师团队

蔡军

红点设计博物馆・厦门名誉馆长,现任清华大学美术学院教授、清华艺术与科学研究中心设计管理研究所所长,教育部人文社科评审专家、北京设计学会常务理事、国际 Issue杂志编委、中国工业设计十佳教育工作者、同济大学客座教授;担任德国红点奖、日本Gmark奖、中国红星奖、CID中国制造大奖评委。

胡佑宗

厦门立达信物联科技股份有限公司首席设计师暨智慧生活事业部副总经理,德国iF、香港DFA、台湾金点奖决选评审,亚洲设计连TDA Asia台湾地区代表。2000年创办唐草设计,团队作品多次获德国、iF、美国IDEA等国际重要奖项。长期担任台湾成功大学兼任助理教授,台湾⼯艺研究发展中⼼多门⼯坊(⽵艺、陶瓷、染织、复合媒材等)设计讲师,是中国台湾代表性的设计与⼯艺领域策展人。

品牌营销顾问

孟祥奇

品牌策略专家、中国商业联合会新媒体营销顾问团专家、中国创新营销卓越100人、CPDA营销数据分析专业委员会特约讲师。市场营销及新媒体推广从业12年,腾讯、小米、京东等名企的营销操盘人,在消费品、互联网领域打造诸多知名品牌和现象级爆品。

在地顾问

林敬亭

博士、副教授、硕士生导师。现任华侨大学机电及自动化学院工业设计系主任,厦门市高层次留学人才。兼任福建省工业设计协会秘书长、厦门市工业设计协会监事长、福建省工业设计与服务制造行业技术开发基地执行主任。聘任中国优秀工业设计奖、全国大学生工业设计大赛、全国工业设计职业技能大赛、金物奖、海峡杯等专业赛事评审专家。主持科研项目100余项,授权专利100余项,获得iF、Red-dot设计奖5项。

“减法养生”精制饮片包装

设计师:单子沛、茹寒越

“永远和你在一起”黄酒包装

设计师:陈美芳、邵亚、谭显伟

“欢喜自在”茶叶包装

设计师:欧艳、欧敏

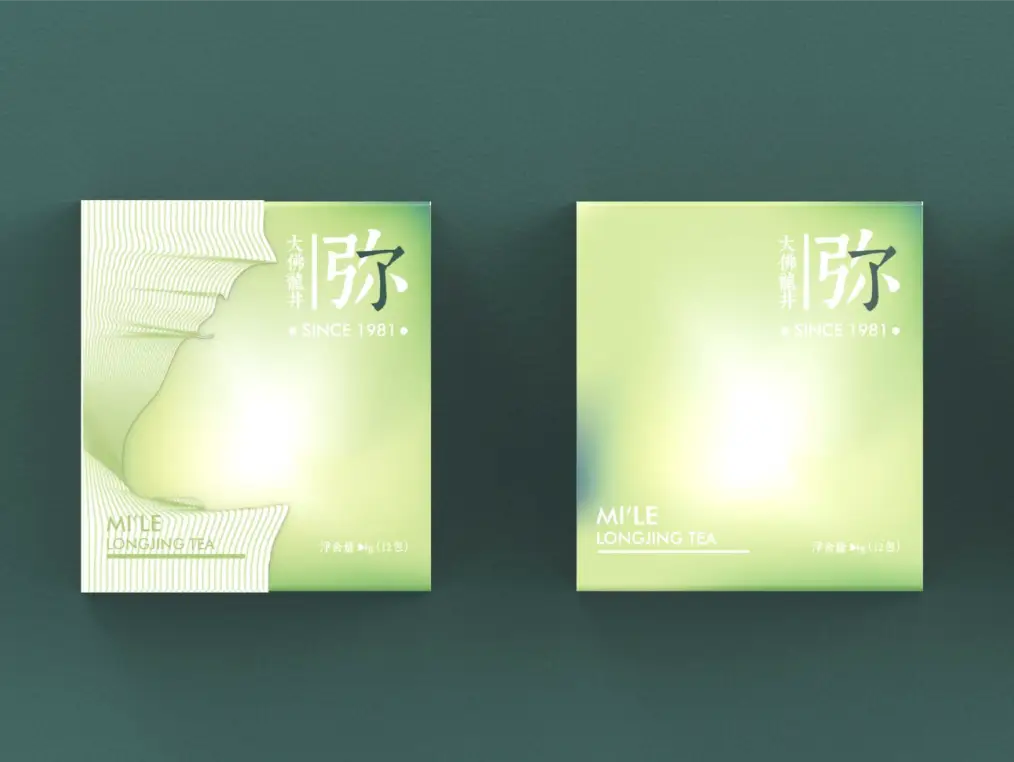

“弥了”茶叶包装

设计师:王凯迪、刘佳慧、耿凡杰、贺礼清

杨韬

福建省平面设计协会(FGDA) 副会长,深圳市平面设计协会(SGDA)会员,福州大学厦门工艺美术学院硕士研究生实践导师,2004年成立净一设计事务所,近二十年来一直致力于设计与艺术领域的研究探索,涉足平面视觉、商业空间、产品设计、观念策展等多维度跨界,并活跃于各类设计、艺术交流展览。力图打通艺术、设计与生活的界限。近年来更致力于研究,在东、西方审美方式更迭大周期下,传统工艺、生活方式及其衍生产品在当下设计的方向,探寻新的设计语言在生活中的商业价值。

*注:导师名单根据首字母顺序排序

共创收获

-参与共创,你将得到什么?

顶级大咖

导师指导

获得大咖导师一对一辅导深化创作,业内杰出设计大师交流与分享。

设计经验

项目经历

跳脱所处的行业圈,探索设计的边界,接触不同的设计师获得不一样的设计经验与体验。

官方宣发

作品推广

▎话题性传播

共创过程将在本项目宣传平台及其他设计与大众媒体进行话题性传播。

▎作品宣发

最佳设计方案将通过「厦门文旅」品牌宣传官方媒体矩阵及红点设计博物馆・厦门专业设计媒体矩阵进行全网宣发。

▎官方合作

有机会成为红点设计博物馆・厦门特邀合作设计师,颁发合作设计师证书,后续还将有机会优先对接设计商业机会。

落地应用

▎厦门文旅官方伴手礼

最佳设计方案将应用于开发厦门文旅官方伴手礼,作为展示厦门文旅形象与气质的重要纽带。并 邀请设计小组出席厦门文旅品牌及伴手礼发布会及系列线下活动。

▎参与主题展览

共创成果将有机会参与红点设计博物馆・厦门主题展。

证书加持

产品孵化

▎合作证书

红点设计博物馆・厦门颁发的合作证书

▎产品孵化

共创设计将由导师团共同甄选,最终入围小组将有机会实现市场化落地,设计方案将 联合厦门热门景点、文化街区、博物馆等场所,实现首批厦门文旅伴手礼的设计开发及批量生产。

科幻电影中的未来战争在恢弘大气的电影特效加持下往往充满科技感,大大满足了观影者的猎奇心理。科幻电影的本质是采用科幻元素作为题材,以建立在科学上的幻想情景为背景,在此基础上展开叙事的影视作品。但科幻电影真的只是电影吗?以未来战争为题材的科幻电影虽然受拍摄技术与特效技术的限制,在作品效果上具有时代差异,但对未来战争的幻想却没有限制,往往当时观影者普遍觉得是天马行空的想法,在过去多年后变成了现实。因此,我们在享受科幻电影带来的视觉冲击时,也要从电影中学习未来战争。

科幻电影反映现实军事斗争需要

未来战争是运用高科技达成非对称性的战争,即在战争中发挥自身非对称的优势,而科技创新是形成非对称性最直接的方式。 艺术来源于生活。战争题材的科幻电影就是运用拍摄技术和视频处理和剪辑技术将人们对未来战争的想法直观地表达出来,反映了现实军事斗争需要的各种技术和能力。

科幻电影爱好者发现,多年以前电影中的黑科技如今早已成为现实,原来不能理解的战争元素正在改变战争形态。早在1968年,电影《2001太空漫游》就展示了平板电脑的模型,并对AI技术进行了探讨,而当时微软创始人比尔盖茨和创造Siri的乔布斯才13岁。如今平板电脑和AI技术已经普遍化,并在军事领域某些方面有了深入的运用,嵌入各种作战系统,并成功完成环境探测、目标识别、精确打击等任务。1992年,我们在欣赏电影《终结者》中的人形机器人T-800带来的剧情跌宕起伏,可曾想过无人作战正加速到来。2015年,俄军在叙利亚投入了一个机器人连帮助叙军作战,仅用20分钟就夺占了让叙军损失惨重的745.5高地。美军也在作战需求推动下加速发展无人作战,研究用机器人代替军人的可能性。2003年至2007年,4年间美陆军装备的无人车辆从163辆增加到6000辆。如今,空中“蜂群”、地面“狼群”作战正在以常态作战方式加速演变,将彻底颠覆了传统战争模式。电影《未来报告》中的全息显示屏设计、《星际迷航》中的智能眼镜等等,这些当时的科幻技术在某种程度上已经成为现实。

科学技术的魅力在于改变现实。随着新技术新装备新手段不断出现和应用,战争的科技含量与复杂性明显上升,影响因素日益增多,作战维度迅速拓展,以“AI、云、网、群、端”为代表的全新作战要素将重构战场生态系统,虚拟与物理空间交织融合并趋向一体化,人与武器在物理上关系越来越远,在思维上关系越来越近。科幻电影正是建立在科学的基础上,对未来战争与技术的大胆猜测,在类型和效果上为我们发展军事技术提供形象且直观的参考,值得我们学习研究。

科幻电影预示战争演变方向

技术决定战术,战争形态是生产力在军事领域的客观反映。毛泽东同志说:“指挥战争的人们不可能超越客观条件许可的限度企求取得胜利,然而可以而且必须在客观条件的限度之内,能动的争取战争的胜利。”科幻电影反其道而行之,通过对未来技术的设定创造客观条件,并由此展开科幻战争的世界和故事线,生动呈现未来战争形态,也预示现代战争的演变方向。

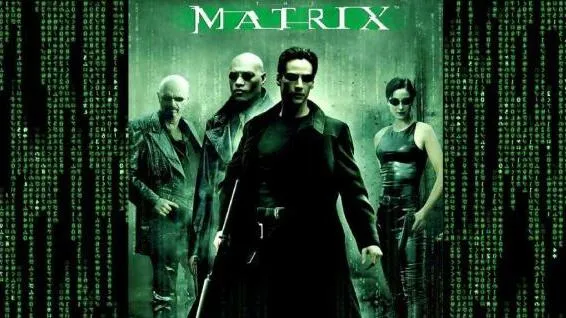

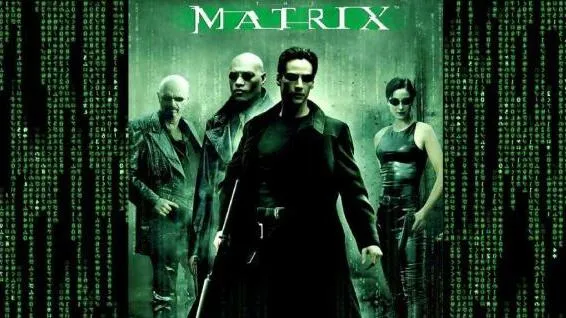

《黑客帝国》与数据算法战争。《未来简史》的作者尤瓦尔·赫拉利认为,未来的战争已经不再是武器之战而是数据和算法之战。因为互联网不可抑制的发展,导致所有数据都可以被记录、储存和利用,战争,只需要通过网络攻破一个城市的电网数据或者侵入重要数据,破坏核心,就能使整个城市瘫痪。《黑客帝国》里的数字世界就是以数据与算法为核心的虚拟世界。终极算法矩阵,通过脑机接口,用算法控制现实世界,并由此开展剧情故事线。算法战争概念近年来逐渐被人们接受。美军在第三次抵消战略中就强调要重点发展以人工智能为核心的五大技术领域:机器自主学习、人机协作、机器辅助人工作业、有人-无人作战编队以及联网化网空加固的半自主化作战能力。可以预见,未来战争将是以人工智能技术为基础的高技术战争,其本质是数据与算法的战争。

《安德的游戏》与无人作战。2013年上映的科幻电影《安德的游戏》向观众呈现了全新的作战样式。抛开故事中的人性和正义的思考,安德与他的同伴通过控制无人机蜂群、舰队作战与现代无人作战如出一辙。2020年纳卡战争,阿塞拜疆在作战中运用无人机打击亚美尼亚地面部队,标志着无人作战已经成为一种常规作战样式。美国防部研究计划局(DARPA)正在推进的“空战进化计划”,旨在由AI负责有限、透明、可预测的空中作战任务和高风险的具体行动,人类飞行员充当AI机群的任务指挥官,通过人机交互技术实现超视距空战和近距离格斗的双重能力。随着人工智能和人机交互技术进一步发展,无人作战将实现战争跑道的弯道超车,彻底取代传统作战样式。

《生化危机》与生物战。生物战是利用细菌或病毒作武器,以毒害人、畜及农作物,造成人工瘟疫的一种极端灭绝人性的作战样式。自二战日本细菌战之后,联合国将生化武器列入严禁研究和制造清单。但出于生物制药的需求,微生物领域的研究依然是各国经济发展的重点。目前,各国都将生物战纳入未来战争作战构想中,积极准备和应对可能爆发的各种类型的生物战。

《星球大战》与太空战。1977年上映的星球大战包含的诸多元素,例如太空舰队、人工智能、激光武器等等,大大满足了科幻迷对未来太空战的幻想。2017年美国就开始探讨太空军的筹建,2018年就将其写入《国防战略报告》,2019年正式成立美国太空军司令部。自美国之后,法国、日本、俄罗斯纷纷组织自己的太空作战司令部,为未来太空战做准备。现阶段的太空部队主要用于配合其他军种作战,但随着航空航天技术的发展,太空战必将拓展向宇宙深处,《星球大战》的诸多场景也会成为现实。

科幻电影蕴含战争制胜机理

思路决定出路、理念开创未来。有概念创新才能更好牵引技术创新、推动应用创新、催生模式创新、创造新的作战形态和需求。近年来美军接连推出“全球一体化作战”“多域作战”“分布式作战”“马赛克战”等一系列作战概念,旨在用作战概念牵引军队建设和作战方式变革,在未来战争中依然保持其全球军事霸主地位。作战概念是在科学的基础上对未来战争的预测,与科幻电影在一定程度上存在相似性。因此,我们总能在电影中找到最新作战概念的影子,同时也能总结出未来战争制胜机理。

把握智能化战争脉搏是制胜未来战争的关键。科幻电影中的未来战争是高度智能化的战争,人工智能与人类的冲突是电影永恒的话题。从《黑客帝国》到《终结者》,人工智能以绝对的技术优势把控电影世界,让人不得不感叹科技力量之强。国防大学国家安全学院李明海教授曾从四个方面解析未来战争制胜机理:“算法优势”主导战争优势,“机器主战”重塑作战流程,“智能决策”优化作战行动,“极限作战”颠覆作战样式。这与科幻电影中的未来战争极度相似。现代战争是信息化条件下的局部战争,无人作战、系统决策在某种程度上已经具有智能化战争的影子。随着人工智能、AI、云等技术高速发展,战争必然会进入智能化时代。近年来,美国、俄罗斯等军事强国在各类军事行动中应用无人作战平台,并着手探索新的作战领域——太空战,这些都是在为智能化战争做准备。制胜未来战争关键要从智能化技术的本质入手,一方面要掌握前沿尖端技术,在算法研究、装备研发、技术运用上保持优势,同时要深化对智能化战争基本形态、作战样式、力量运用等方面的规律性认识,把握住智能化战争的脉搏,在未来战争中未战先胜。

通用制胜机理在未来战争中依然有效。在大多数科幻电影中,科技总是扮演反派角色,利用强大的技术优势主宰世界。技术本身没有作战效能,效能的发挥在于运用技术的人。2012年的电影《超级战船》讲述了美国海军在与外星巨型母舰作战过程中高技术装备被完全摧毁,最终依靠二战留下的老式战舰赢得战争胜利的故事。可见再高科技的装备都有其不可忽视的弱点、盲点,只要在战争中准确判断其弱点,灵活运用战法和现有武器装备,依然能取得战争的胜利。知己知彼,百战不殆,这是《孙子兵法》延续千年的战争机理。《孙子兵法》距今已有2500多年的历史,但其中对作战的理解和规律总结至今依然适用。“奇正之变,不可胜穷”的规律在一代代军事指挥员手中演绎出各种战法谋略,也必将在未来战争中继续指导战争。从近年来世界范围内的局部战争来看,作战空间向多维拓展,战略、战役、战术行动界限逐渐模糊,无人化平台作战穿插其中,一体化联合作战特点突显,战争表现出高度敏捷性。但“上兵伐谋”、“以奇制胜”等战争方法论演绎出的军兵种战术依然是各类作战行动的基础,展现出通用制胜机理的强大生命力。

人的主观能动性是制胜未来战争的重要因素。科幻电影讲究个人英雄主义、以劣胜强、以少胜多,以此来带动观众观景体验。因此,科幻电影中对人的作用有了特别的设定:身份平凡但却能主导战争,反映出人在未来战争中的突出作用。人的主观能动性在战争中主要表现为运筹帷幄的智慧和敢于冒险的勇气。战术不是凭空而来,它反映出指挥员的知识修养和思维能力。指挥员知识丰富、智慧超群,在战斗中就能百计迭出、得心应手,相反则智穷能竭、一筹莫展。战争是危险的,克劳塞维茨说:“凡是获胜没有把握的场合,冒险就成为一个重要的因素”。冒险行动需要人的勇气,特别是关系个人生死、国家命运的时刻,只有具备敢于冒险的勇气,才能获得力挽狂澜的胜利。未来战争充满了不确定性,我们只有努力学习知识,掌握必备技能,丰富自身战术与技术素养,并在各种任务中锤炼自己,才能在战争来临之时敢于亮剑、精于亮剑。

联合出品:科普中国 光明军事

科幻电影中的未来战争在恢弘大气的电影特效加持下往往充满科技感,大大满足了观影者的猎奇心理。科幻电影的本质是采用科幻元素作为题材,以建立在科学上的幻想情景为背景,在此基础上展开叙事的影视作品。但科幻电影真的只是电影吗?以未来战争为题材的科幻电影虽然受拍摄技术与特效技术的限制,在作品效果上具有时代差异,但对未来战争的幻想却没有限制,往往当时观影者普遍觉得是天马行空的想法,在过去多年后变成了现实。因此,我们在享受科幻电影带来的视觉冲击时,也要从电影中学习未来战争。

科幻电影反映现实军事斗争需要

未来战争是运用高科技达成非对称性的战争,即在战争中发挥自身非对称的优势,而科技创新是形成非对称性最直接的方式。 艺术来源于生活。战争题材的科幻电影就是运用拍摄技术和视频处理和剪辑技术将人们对未来战争的想法直观地表达出来,反映了现实军事斗争需要的各种技术和能力。

科幻电影爱好者发现,多年以前电影中的黑科技如今早已成为现实,原来不能理解的战争元素正在改变战争形态。早在1968年,电影《2001太空漫游》就展示了平板电脑的模型,并对AI技术进行了探讨,而当时微软创始人比尔盖茨和创造Siri的乔布斯才13岁。如今平板电脑和AI技术已经普遍化,并在军事领域某些方面有了深入的运用,嵌入各种作战系统,并成功完成环境探测、目标识别、精确打击等任务。1992年,我们在欣赏电影《终结者》中的人形机器人T-800带来的剧情跌宕起伏,可曾想过无人作战正加速到来。2015年,俄军在叙利亚投入了一个机器人连帮助叙军作战,仅用20分钟就夺占了让叙军损失惨重的745.5高地。美军也在作战需求推动下加速发展无人作战,研究用机器人代替军人的可能性。2003年至2007年,4年间美陆军装备的无人车辆从163辆增加到6000辆。如今,空中“蜂群”、地面“狼群”作战正在以常态作战方式加速演变,将彻底颠覆了传统战争模式。电影《未来报告》中的全息显示屏设计、《星际迷航》中的智能眼镜等等,这些当时的科幻技术在某种程度上已经成为现实。

科学技术的魅力在于改变现实。随着新技术新装备新手段不断出现和应用,战争的科技含量与复杂性明显上升,影响因素日益增多,作战维度迅速拓展,以“AI、云、网、群、端”为代表的全新作战要素将重构战场生态系统,虚拟与物理空间交织融合并趋向一体化,人与武器在物理上关系越来越远,在思维上关系越来越近。科幻电影正是建立在科学的基础上,对未来战争与技术的大胆猜测,在类型和效果上为我们发展军事技术提供形象且直观的参考,值得我们学习研究。

科幻电影预示战争演变方向

技术决定战术,战争形态是生产力在军事领域的客观反映。毛泽东同志说:“指挥战争的人们不可能超越客观条件许可的限度企求取得胜利,然而可以而且必须在客观条件的限度之内,能动的争取战争的胜利。”科幻电影反其道而行之,通过对未来技术的设定创造客观条件,并由此展开科幻战争的世界和故事线,生动呈现未来战争形态,也预示现代战争的演变方向。

《黑客帝国》与数据算法战争。《未来简史》的作者尤瓦尔·赫拉利认为,未来的战争已经不再是武器之战而是数据和算法之战。因为互联网不可抑制的发展,导致所有数据都可以被记录、储存和利用,战争,只需要通过网络攻破一个城市的电网数据或者侵入重要数据,破坏核心,就能使整个城市瘫痪。《黑客帝国》里的数字世界就是以数据与算法为核心的虚拟世界。终极算法矩阵,通过脑机接口,用算法控制现实世界,并由此开展剧情故事线。算法战争概念近年来逐渐被人们接受。美军在第三次抵消战略中就强调要重点发展以人工智能为核心的五大技术领域:机器自主学习、人机协作、机器辅助人工作业、有人-无人作战编队以及联网化网空加固的半自主化作战能力。可以预见,未来战争将是以人工智能技术为基础的高技术战争,其本质是数据与算法的战争。

《安德的游戏》与无人作战。2013年上映的科幻电影《安德的游戏》向观众呈现了全新的作战样式。抛开故事中的人性和正义的思考,安德与他的同伴通过控制无人机蜂群、舰队作战与现代无人作战如出一辙。2020年纳卡战争,阿塞拜疆在作战中运用无人机打击亚美尼亚地面部队,标志着无人作战已经成为一种常规作战样式。美国防部研究计划局(DARPA)正在推进的“空战进化计划”,旨在由AI负责有限、透明、可预测的空中作战任务和高风险的具体行动,人类飞行员充当AI机群的任务指挥官,通过人机交互技术实现超视距空战和近距离格斗的双重能力。随着人工智能和人机交互技术进一步发展,无人作战将实现战争跑道的弯道超车,彻底取代传统作战样式。

《生化危机》与生物战。生物战是利用细菌或病毒作武器,以毒害人、畜及农作物,造成人工瘟疫的一种极端灭绝人性的作战样式。自二战日本细菌战之后,联合国将生化武器列入严禁研究和制造清单。但出于生物制药的需求,微生物领域的研究依然是各国经济发展的重点。目前,各国都将生物战纳入未来战争作战构想中,积极准备和应对可能爆发的各种类型的生物战。

《星球大战》与太空战。1977年上映的星球大战包含的诸多元素,例如太空舰队、人工智能、激光武器等等,大大满足了科幻迷对未来太空战的幻想。2017年美国就开始探讨太空军的筹建,2018年就将其写入《国防战略报告》,2019年正式成立美国太空军司令部。自美国之后,法国、日本、俄罗斯纷纷组织自己的太空作战司令部,为未来太空战做准备。现阶段的太空部队主要用于配合其他军种作战,但随着航空航天技术的发展,太空战必将拓展向宇宙深处,《星球大战》的诸多场景也会成为现实。

科幻电影蕴含战争制胜机理

思路决定出路、理念开创未来。有概念创新才能更好牵引技术创新、推动应用创新、催生模式创新、创造新的作战形态和需求。近年来美军接连推出“全球一体化作战”“多域作战”“分布式作战”“马赛克战”等一系列作战概念,旨在用作战概念牵引军队建设和作战方式变革,在未来战争中依然保持其全球军事霸主地位。作战概念是在科学的基础上对未来战争的预测,与科幻电影在一定程度上存在相似性。因此,我们总能在电影中找到最新作战概念的影子,同时也能总结出未来战争制胜机理。

把握智能化战争脉搏是制胜未来战争的关键。科幻电影中的未来战争是高度智能化的战争,人工智能与人类的冲突是电影永恒的话题。从《黑客帝国》到《终结者》,人工智能以绝对的技术优势把控电影世界,让人不得不感叹科技力量之强。国防大学国家安全学院李明海教授曾从四个方面解析未来战争制胜机理:“算法优势”主导战争优势,“机器主战”重塑作战流程,“智能决策”优化作战行动,“极限作战”颠覆作战样式。这与科幻电影中的未来战争极度相似。现代战争是信息化条件下的局部战争,无人作战、系统决策在某种程度上已经具有智能化战争的影子。随着人工智能、AI、云等技术高速发展,战争必然会进入智能化时代。近年来,美国、俄罗斯等军事强国在各类军事行动中应用无人作战平台,并着手探索新的作战领域——太空战,这些都是在为智能化战争做准备。制胜未来战争关键要从智能化技术的本质入手,一方面要掌握前沿尖端技术,在算法研究、装备研发、技术运用上保持优势,同时要深化对智能化战争基本形态、作战样式、力量运用等方面的规律性认识,把握住智能化战争的脉搏,在未来战争中未战先胜。

通用制胜机理在未来战争中依然有效。在大多数科幻电影中,科技总是扮演反派角色,利用强大的技术优势主宰世界。技术本身没有作战效能,效能的发挥在于运用技术的人。2012年的电影《超级战船》讲述了美国海军在与外星巨型母舰作战过程中高技术装备被完全摧毁,最终依靠二战留下的老式战舰赢得战争胜利的故事。可见再高科技的装备都有其不可忽视的弱点、盲点,只要在战争中准确判断其弱点,灵活运用战法和现有武器装备,依然能取得战争的胜利。知己知彼,百战不殆,这是《孙子兵法》延续千年的战争机理。《孙子兵法》距今已有2500多年的历史,但其中对作战的理解和规律总结至今依然适用。“奇正之变,不可胜穷”的规律在一代代军事指挥员手中演绎出各种战法谋略,也必将在未来战争中继续指导战争。从近年来世界范围内的局部战争来看,作战空间向多维拓展,战略、战役、战术行动界限逐渐模糊,无人化平台作战穿插其中,一体化联合作战特点突显,战争表现出高度敏捷性。但“上兵伐谋”、“以奇制胜”等战争方法论演绎出的军兵种战术依然是各类作战行动的基础,展现出通用制胜机理的强大生命力。

人的主观能动性是制胜未来战争的重要因素。科幻电影讲究个人英雄主义、以劣胜强、以少胜多,以此来带动观众观景体验。因此,科幻电影中对人的作用有了特别的设定:身份平凡但却能主导战争,反映出人在未来战争中的突出作用。人的主观能动性在战争中主要表现为运筹帷幄的智慧和敢于冒险的勇气。战术不是凭空而来,它反映出指挥员的知识修养和思维能力。指挥员知识丰富、智慧超群,在战斗中就能百计迭出、得心应手,相反则智穷能竭、一筹莫展。战争是危险的,克劳塞维茨说:“凡是获胜没有把握的场合,冒险就成为一个重要的因素”。冒险行动需要人的勇气,特别是关系个人生死、国家命运的时刻,只有具备敢于冒险的勇气,才能获得力挽狂澜的胜利。未来战争充满了不确定性,我们只有努力学习知识,掌握必备技能,丰富自身战术与技术素养,并在各种任务中锤炼自己,才能在战争来临之时敢于亮剑、精于亮剑。

联合出品:科普中国 光明军事