11月18日,中国科学院发布《关于公布2021年中国科学院院士增选当选院士名单的公告》,揭晓2021年新增的65名中国科学院院士和25名中国科学院外籍院士名单。半导体所郑婉华、祝宁华两位研究员当选中国科学院信息技术科学部院士。

郑婉华

郑婉华,女,中国科学院半导体研究所研究员,中国科学院固态光电信息技术重点实验室主任。山东大学光学系学士,中国科学院物理研究所硕士,香港浸会大学博士,澳大利亚新南威尔士大学博士后。主要从事人工微结构材料和半导体激光研究,她2003年回国后,最先向科技部建议在我国研究高性能光子晶体激光,并在国内率先突破激光激射,发展了从光子晶体能带调控、光子晶体激光结构设计、材料生长到芯片制造的全链条自主可控技术体系,在高性能光子晶体激光器基础原理和关键技术方面做出了开创性和系统性贡献。 2010年度获国家杰出青年基金资助,2013年享受政府特殊津贴,2014年入选国家百千万人才工程,2019年入选山东省泰山学者特聘专家,2020年任国务院学位委员会第八届学科评议组成员。她培养博士和硕士40余名,学生曾获中国科学院院长特别奖、博士研究生国家奖学金、朱李月华优秀博士生奖学金、宝钢优秀学生奖学金和德国洪堡基金等,本人也获“中国科学院优秀导师”奖和“优秀研究生指导教师”奖等。作为第一完成人,获得2013年度北京市科学技术奖二等奖、2017年度国家技术发明奖二等奖、2017年度中国光学工程学会科技创新奖一等奖、2018年度中国专利金奖和2020年度部委科学技术进步奖一等奖。2021年当选为中国科学院信息技术科学部院士。

祝宁华

祝宁华,中国科学院半导体研究所研究员。1990年毕业于电子科技大学,获学士、硕士和博士学位,1994年在中山大学晋升教授;1994年在香港城市大学任研究员( );1996年在德国西门子任客座科学家(洪堡学者);1998年入选“中国科学院高层次引进人才计划”到中国科学院半导体研究所工作,曾任副所长(法定代表人),1998年获“国家杰出青年科学基金”。2019年5月任中国科学院雄安创新研究院筹建组组长,现任雄安创新研究院院长。2021年当选为中国科学院信息技术科学部院士。祝宁华专注于微波光子器件与技术的研究,在高速激光器芯片和模块研究、光生微波新机制探索方面取得具有重要实用价值的创新成果。作为第一完成人获国家技术发明二等奖2项、省部级一等奖3项,以及光华工程科技奖和中科院杰出成就奖(个人)等奖项。在 .和Light等刊物上发表SCI论文283篇(第一作者50篇),受邀在IEEE-JSTQE,IEEE-JQE和JLT等刊物上撰写8篇特邀文章,第一作者出版著作3部;获授权发明专利120多件(其中美国专利6件);曾任国家863计划微电子与光电子主题专家,国家基金委国际合作咨询专家组和信息科学部专家评审组成员,现任国家重点专项“光电子与微电子器件及集成”专家组组长。

“我一生中最重要的一年,不是在美国做研究,而是当时和黄昆同住一舍的时光。”时隔数十年后,诺贝尔奖得主杨振宁对黄昆的认真仍然念念不忘。

那时的黄昆和杨振宁都年方二十出头,学习思考风格迥异,总是喜欢纵论天下,相互顶牛。黄昆往往都将话题引向极端,引发无休止的争论。

有一次,为弄明白量子力学中“测量”的含义,他们从白天一直讨论到晚上,最后是上床后又爬起来,点亮蜡烛,翻看权威资料来解决争论。

这些争吵、讨论的经历,影响了两人的一生。“正是这些争论,使我找到了科研的感觉。”杨振宁说。

黄昆却谦虚地说“杨振宁的思想活跃,观点深刻,和他接触是很大的享受,总的来说是一边倒,我从他身上吸收到很多东西。”

02

海外留学,固体物理界的“新星”

1945年,黄昆赴英国深造,师从著名理论物理学家、后来荣获诺贝尔物理学奖的莫特教授,攻读固体物理学博士学位。

1947年,黄昆在固体物理研究领域初露锋芒。他提出了固体中杂质缺陷导致 X 光漫射的理论,这一现象后来以黄昆的姓氏被国际上命名为“黄-漫散射”。

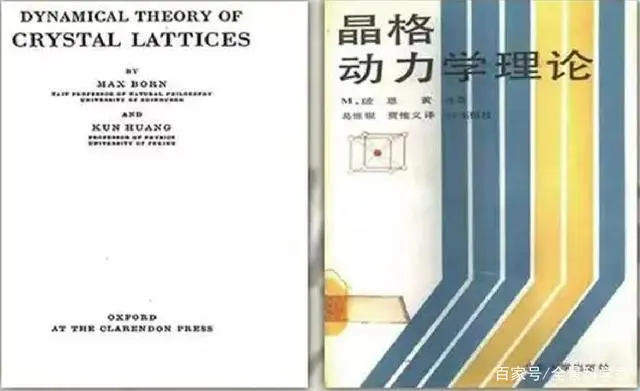

黄昆开拓性的理论研究引起了量子力学奠基人之一、诺贝尔奖获得者马克斯·玻恩的注意。他邀请黄昆到爱丁堡大学做交流学者,并把一本数十年前完成的晶格动力学书稿框架交给了黄昆,希望黄昆结合当时物理学的最新成果重写一次。

1954年牛津大学出版社出版的《晶格动力学理论》及北京大学出版社出版的中译本 来源:中科院半导体研究所

1954年,黄昆与玻恩合著的《晶格动力学理论》出版,该书以严谨的论述对固体物理学中最基本的领域进行了系统总结,用一系列创造性工作完善和发展了这个领域,成为该学科领域的第一部权威专著和标准参考文献。直到现在,此书依然是国际公认的权威著作。

玻恩为该书写的序言中提到,“本书之最终形式和撰写应基本上归功于黄昆博士。”这位诺贝尔奖获得者曾经在写给爱因斯坦的信中说:“书稿内容现在已经完全超越了我的理论,我能懂得年轻的黄昆以我们两人的名义所写的东西,就很高兴了。”

03

“中国有我们和没有我们,

makes a ”

1951年,完成《晶格动力学》书稿的黄昆,收到了恩师饶毓泰的来信,邀请他到北大物理系担任教授。本就归国心切的黄昆婉拒了玻恩教授一再挽留,决定马上回国。从此,开始了长达26年的教学生涯。

黄昆一直认为中国要想发展科学,融入世界轨道并走上前沿,必须要有导师莫特这样“万人敌”式的人物。他曾在给杨振宁的书信中写道:“我每看见 Mott一个人所有的 ,就有感想。真是所谓‘万人敌’的人,他由早到晚没有一刻不是充分利用。”“我们衷心还是觉得,中国有我们和没有我们,makes a 。”

回国后的黄昆全身心的投入到我国半导体事业中,并取得了累累硕果。

1956年,他参与了国家12年科学技术发展规划中《发展计算技术、半导体技术、无线电电子学、自动学和远距离操纵技术的紧急措施方案》的制定。

1958年,他与谢希德合作完成专著《半导体物理学》,并由科学出版社出版。四年后,二人联合提出加强我国固体能谱基础研究的建议。

1963至1966年,在国家科委领导下,黄昆提出加强基础研究的意见,并率先在北京大学组织固体物理领域的基础研究——固体能谱研究,建立了研究室和实验室,并出任北京大学固体能谱研究室主任。

……

1974年,黄昆、邓稼先、黄宛、周光召、杨振宁(从左至右)游览北京颐和园时合影来源:新华社

04

邓小平二次提议,成为半导体所所长

1975年,邓小平同志提议让黄昆担任中科院半导体研究所所长。后因各种原因,未能实现。

两年后的全国科教座谈会上,邓小平同志问起黄昆的近况,当他得知黄昆当时还在北大电子仪器厂工作时,又一次主张应委派黄昆担任半导体所所长。

就这样,已经年近花甲的黄昆来到中国科学院半导体研究所上任。

在黄昆担任所长期间,除了调整半导体科研方向、重新组织科研队伍之外,还加强和建立了半导体所的半导体物理研究队伍。同时,他也迎来了自己科研事业的“第二春”。

1980年之后,黄昆开始关注前沿研究理论。凭借深厚的功底和学术上的敏感性,他简化了量子阶空穴能带计算问题,成功导出了量子阱中激子旋量态。

1985年,人们发现超晶格拉曼散射理论并不能解释光学振动模的拉曼光谱选择定则。黄昆与同事朱邦芬合作,在“老的”黄方程和“新的”超晶格电子态理论基础上,发表了关于超晶格拉曼散射的微观模型理论。

该模型不仅正确地解释了选择定则问题,还揭示了界面模的物理本质,该模型被人们广泛认为是解释超晶格拉曼散射领域最好的理论,并被誉为“黄—朱模型”。

在他的主持下,半导体所的半导体超晶格研究在世界上占据了一席之地,其中拉曼光谱学的研究水平进入世界先进行列,低维结构方面的研究工作处在世界最前沿。

05

“我没有‘照猫画虎’的习惯”

长期和黄昆合作研究的朱邦芬院士回忆,黄昆每研究一个问题,每评阅一篇论文,喜欢“从第一原理出发”,即先不看已有文献,独立地从最基本的概念开始。

这种独立自主学习研究的习惯是在他中学时养成的。黄昆自己回忆上中学时,在伯父的要求下做数学题,因忙于做题,便很少去看书上的例题,“这一偶然情况有着深远影响,使我没有训练出‘照猫画虎’的习惯。”

黄昆认为,对科研工作者来讲:“一是要学习知识,二是要创造知识。归根结底在于创造知识。”谈到创新,他说:“我文献看得比较少,因为那样容易被人牵着鼻子走,变成书本的奴隶。自己创造的东西和接受别人的意见,对我来说,后者要困难得多。学别人的东西很难,而自己一旦抓住线索,知道怎么做,工作就会进展很顺利。”

“我喜欢与众不同,不喜欢随大流。如果跟着大家做,就没有什么意思。”正是这种治学风格,使黄昆在学术上屡屡攻城掠地,一系列以他姓氏命名的“黄”理论就是例证。

北科/哈工大/武理

毕业生就业分析

01

学科特点

首先,哈工大是985,而且是C9,北科和武理则同为211。学校综合实力和名气肯定哈工大最高,但材料是北科的王牌专业,而且位于北京,地理位置和发展前景占优势。在材料专业方面,哈工大和北科都是A级、双一流学科。武汉理工的材料科学与工程专业评级为A+,所以,只看专业的话,武理更胜。

这三所高校的材料专业在业内的认可度都很高,但各有强项和侧重方向。哈工大在金属材料加工方面很强势,焊接专业号称亚洲第一,空间材料也很强。北科大的金属材料位于世界顶尖水平,且它的前身是北京钢铁学院,在钢铁类材料方面是很强势的。武汉理工在无机非金属材料、建筑材料方面强势。

02

北科就业

毕业去向

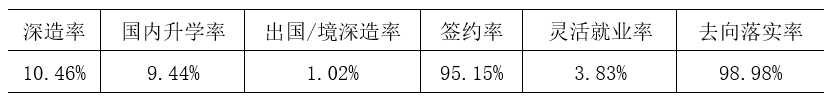

表1.1 北科2021届硕士毕业去向表

大部分硕士毕业生选择就业,也有读博、出国(境)深造、考公等。

其中选择去英国深造的人数最多,其次是美国。毕业生出国(境)深造的目标高校包括英国伦敦大学、美国斯坦福大学、德国亚琛工业大学等世界知名高校。

就业行业/企业

北科大金属方向强势,研究生就业主要在研究所或钢企从事从事材料研发、加工、制造;也有进入电池、半导体领域,或转行做互联网、通信、销售、金融、公务员等。例如:

钢铁、重工行业:首钢、太原钢铁、马钢、三一重工、潍柴动力等。

石油、冶金行业:中国冶金、北京矿冶等。

汽车、航空企业:中航工业、比亚迪、奔驰、北汽新能源等。

半导体、电池、面板行业:华星光电、BOE、欣旺达、CATL、ATL、中芯国际、长江存储等。

材料研究领域:北京有色金属研究总院、钢铁研究总院、北京航空材料研究院、重庆仪表材料研究所、西北有色金属研究院、中国建筑材料科学研究总院、上海宝钢研究院、中国石化石油工程技术研究院等。

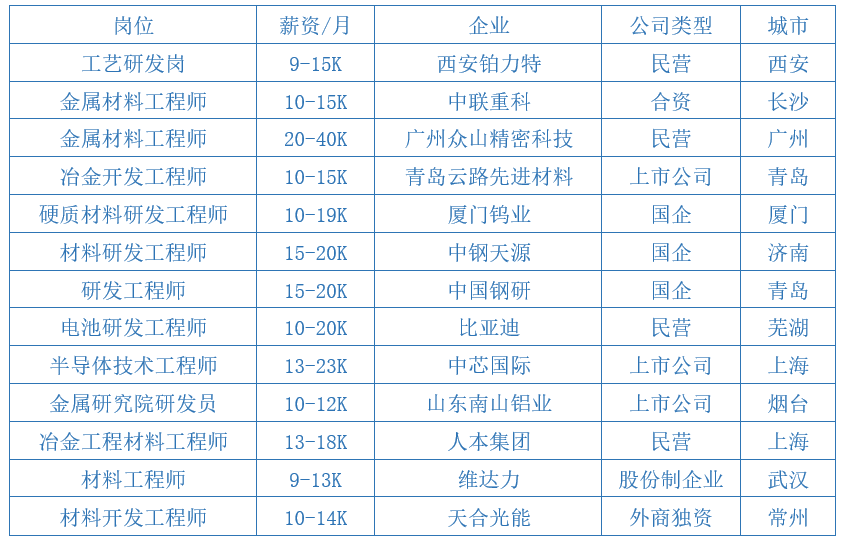

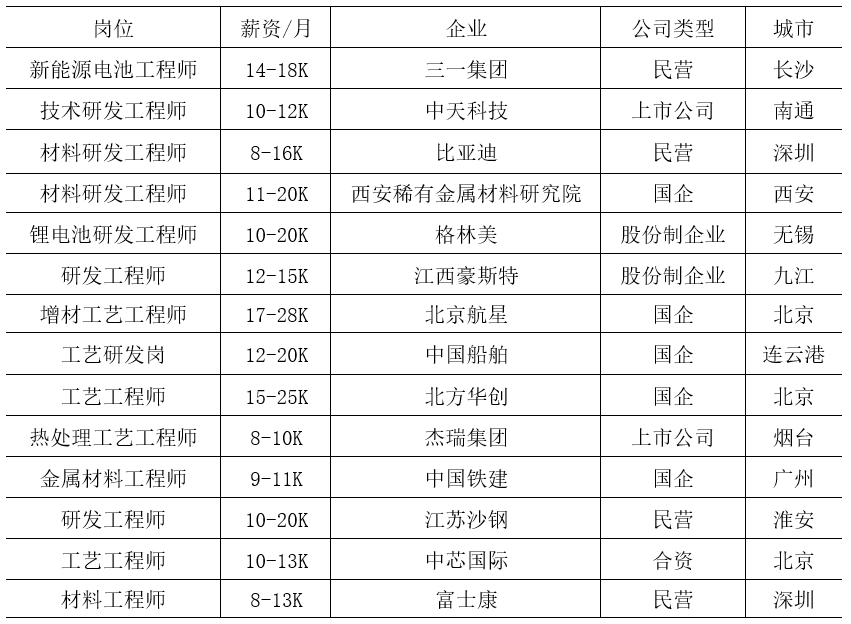

岗位薪资

表1.2 岗位薪资状况表

综合来看,北科材料硕士毕业生的就业前景较好,涉及领域宽泛,包括冶金、金属材料研发、加工、半导体、芯片、电池研发等。薪酬区间(月薪)在8-40K,其中10-15K的岗位最多,15-20K的岗位属于较好的水平。而且薪资与所在地区和经济形势有关,像北京、上海、广州、深圳这些地区的工资要比内地高许多。国企与私企的薪资水平总体差别不大,但国企的福利待遇、时间以及环境都相对优渥,但如果追求薪资和发展机会,可以去一线城市或知名企业。

03

哈工大就业

毕业去向

表2.1 哈工大2019届硕士毕业去向表

硕士毕业生的去向主要有三类:升学读博、出国(境)留学、签约就业。

就业行业/企业

哈工大金属材料加工、航空、船舶材料方向强势,毕业生就业单位主要有各大船厂,各核工业集团、重工集团、航天集团,各生产制造企业及各材料加工企业;也有进入复合材料、手机、半导体等行业。例如:

石油、冶金、重工行业:江苏熔盛重工、武汉钢铁、中国一重、中国石油、南车二七、华锐风电等。

汽车、船舶、航空行业:西安航空发动机、STX(大连)造船、中国南航、广东格兰仕、比亚迪、上海汽轮机厂、四方机车、中国航天科工集团061基地、中国船舶工业集团公司第6354研究所等。

半导体行业:台积电、中芯国际、紫光展锐、长江存储、长鑫存储、中兴微电子、华为海思、华虹、中科芯、海力士、京东方、华星光电(TCL)、维信诺等。

手机行业:华为、小米、中兴、OPPO等。

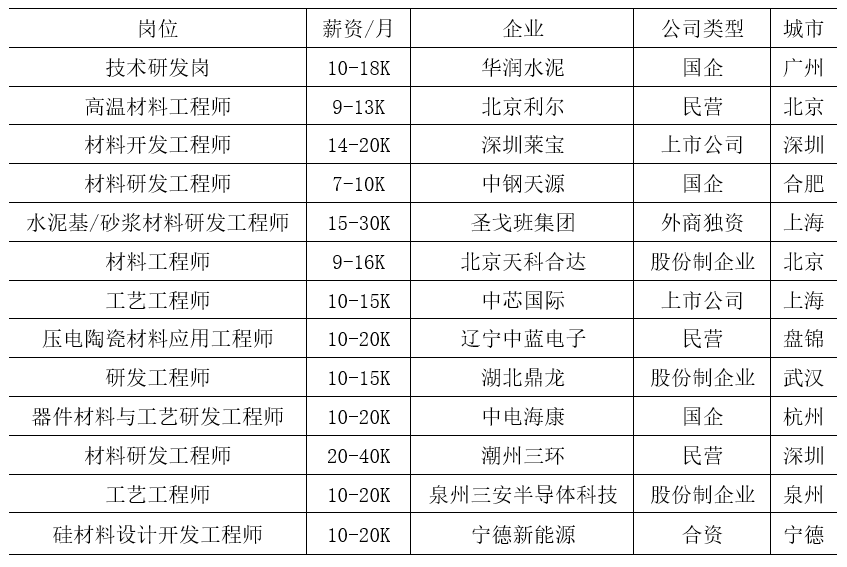

岗位薪资

表2.2 岗位薪资状况表

综合来看,哈工大材料硕士毕业生以金属材料研发岗、热处理工艺技术岗为主。像船舶、航天、重工类以国企为多,所在城市多为沿海城市。薪酬区间(月薪)在8-28K,其中10-15K的岗位最多。月薪9-12K属于一般水平;13-17K属于不错的水平;超过17K的算是很棒;而低于9K的则属于很少了。

04

武理就业

毕业去向

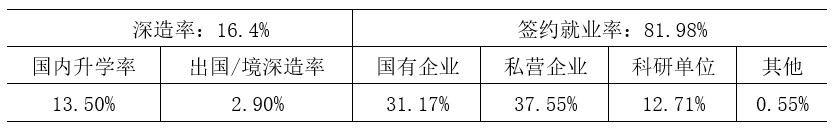

表3.1 武理2020届硕士毕业去向表

硕士毕业生去向以协议就业为主,部分毕业生选择自主创业以及国内升学和出国(境)深造。

就业行业/企业

武汉理工在无机非金属材料、建筑材料方面强势,毕业生就业以无机非金属材料的设计、生产、研究、开发及管理为主,包括新能源材料,半导体,纳米材料及涂层,电子器件;建筑,冶金,耐火材料等;或者在院校和科研院所等进行研究。

半导体芯片行业:中芯国际、中微半导体、北方华创、华为、小米、京东方、华力半导体等。

建材行业:中建三局、北京金隅、上海建筑材料、华新、宁波浙东建材、福耀玻璃工业、中国南玻、广东佛陶等。

岗位薪资

表3.2 岗位薪资状况表

综合来看,武理材料硕士毕业生以无机非金属材料材料研发岗、工艺技术岗为主。薪酬区间(月薪)在7-40K,其中10-15K的岗位最多,而且波动范围较大。薪资水平与城市和行业有关,北京、上海、深圳的工资普遍高于内地,而且半导体芯片、纳米材料、电子器件等薪资水平略高于传统无机非金属材料。

05

总结

综合来看,这三所学校的硕士薪资相差不大,都以月薪10-15K为主,且薪资与城市、企业、岗位有一定关系。但由于三所高校的材料专业侧重方向不同,毕业生就业的企业和岗位也就有所不同。

北科大金属材料、冶金材料强势,毕业生主要进入金属研究所及钢企,如首钢、中国冶金、中国有色金属研究所等,主要担任材料研发、加工等岗位。

哈工大空间材料、材料加工方面很强,尤其是焊接方向。毕业生主要进入船舶、航天、重工集团,如STX(大连)造船、中国一重、中国南航等。以金属材料加工、研发、生产制造等岗位为主。

武理无机非金属材料强势,毕业生主要进入半导体芯片公司和建材企业,如中芯国际、华为、中建三局等,主要担任无机非金属材料研发、芯片研发等岗位。

- 畅研材料考研资料上架啦 -

长按复制以下链接,浏览器打开,自动跳转。

①北科814材料科学基础

②武理833材料科学基础

③哈工大821材料科学与工程基础

【End】