【 杂谈】2016年,Alpha Go和人类围棋冠的两轮对决,刷新了现阶段大众对人工智能的认知,也让人工智能再次成为舆论的焦点。事实上,人工智能早已在不知不觉中融入了我们生产、生活中的各个领域。比如我们平时在互联网上接收到的各种广告推送,以及这两年比较火的无人驾驶技术,都是人工智能在现实中的应用。只是我们平时接触人工智能,多是通过文学或影视作品,而目前的人工智能看起来显然不太符合我们平时的认知,所以我们并没有把它们当做人工智能。

虽然现实和电影还有很大差距,但优秀的科幻作品一直以来都对科技发展产生着一定的推动作用,马上就要过年了,在漫漫回家途中,如果你不知道怎么打发时间,不妨在下面这10部关于AI的科幻电影里挑两部来看看,说不定会对人工智能产生一点不一样的看法。

《我,机器人》

人们对于人工智能背叛人类的担忧由来已久,此类题材的电影数量也最多。让笔者印象比较深刻的是这部《我,机器人》,又译作《机械公敌》,根据科幻大师阿西莫夫的短篇小说改编。故事的背景设定为不远的未来,2035年,具有高度智能的机器人已经融入到人类社会中,它们无偿为人类提供各种服务,且毫无怨言。

所有机器人都运行在三大定律之下。第一,机器人不能伤害人类,或看到人类受到伤害而袖手旁观;第二,在不违背第一定律的前提下,机器人必须服从人类命令;第三,在不违背第一和第二定律的前提下,机器人必须保护自己。

三大定律是整部电影的线索,和一般人工智能导致世界末日的灾难电影不同,《我,机器人》更注重对人和机器人之间关系的讨论。即在机器人拥有和人类同等级别智能的情况下,我们应该把它当成什么来对待。影片中有一句话引人深思:“三大定律本身是完美的,但完美的规则约束带来的不是和平,而是革命”。

《黑客帝国》

黑客帝国三部曲讲述了人类和人工智能对抗的故事。起因是人类当年和人工智能开展了一场旷日持久的战争,由于不敌机器人,人类被迫使用电磁乌云覆盖了整个天空,试图切断机器人的能源。在这种情况下,机器人干脆把人类囚禁起来,当做它们的“电池”。

死人被液化,然后作为养料输送给活人。这个画面可以说是笔者心中的童年阴影之一。看惯了一路打怪升级的爆米花电影的我们,在从造物主口中得知,Zion只是造物主为了维持稳定而建造的一个沙箱时,内心无疑是崩溃的。

影片中还融入了很多计算机科学中的理论。比如第二部中BUG史密斯的存在,是因为在第一部结尾,史密斯在被尼奥杀死前,已经杀死了尼奥,从而形成了一个逻辑错误。也告诉我们,如果杀毒软件不守规矩,将会成为最可怕的流氓软件和病毒。

第一部黑客帝国于1999年发行,而直到现在,网络上还能看到不少关于Zion到底是现实世界还是虚拟世界的讨论。

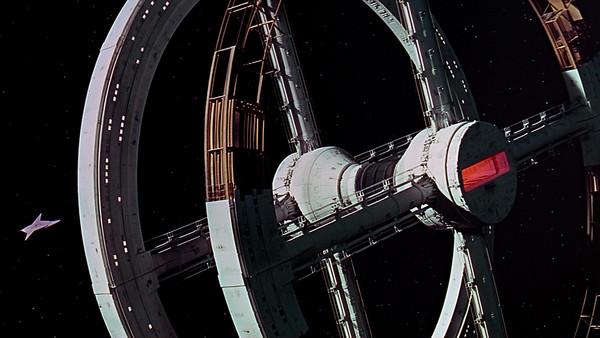

《2001太空漫游》

《2001太空漫游》同样依据小说改编,当年曾获4项奥斯卡奖提名,以及最佳视觉效果奖。故事发生在飞往木星的飞船上,该片中的人工智能没有自己的形象,而是一台具有人工智能,掌管整个飞船的电脑。飞行途中,人工智能哈尔突然向飞行员报告,称飞船的某个零件将发生故障,必须更换。而飞行员在检查后则认为零件没有任何问题。冲突由此展开。

两位飞行员认为哈尔出现了错误,打算关闭它。而哈尔的使命是不惜一切代价来保证飞船完成任务。而由于之前的情况,它判断这两位飞行员会影响任务的完成,为了阻止自己被关闭,哈尔打算杀掉它们,独自完成任务。

在经历了一系列的对抗之后,飞行员终于成功关闭了哈尔,在即将被关闭时,哈尔发出了求饶的声音,引人深思。从机器的逻辑来看,它是没有错的,但是它已经导致了三个人丧生。

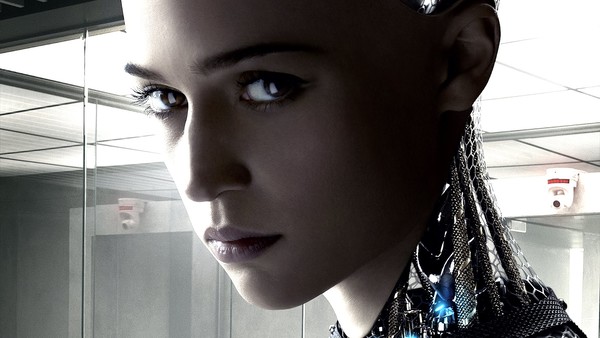

《机械姬》

前面提到了阿西莫夫的机器人三大定律,而这部《机械姬》则基于另外一个经典的人工智能理论。1952年,计算机之父图灵在BBC广播中提出:让人类在不知情的情况下和计算机交流,如果有超过30%的人认为自己是在和人类说话,那么这个人工智能就算成功了。

影片中的亿万富翁内森认为,能够通过传统的图灵测试并不稀奇,也不能证明计算机拥有很高程度的智能。厉害的人工智能是,你明明知道坐在你对面的是机器人,但你还是会认为她是活生生的人类,并且对她产生感情。因此内森找来了自己公司的一名职员进行测试。

在和机器人艾娃相处一段时间后,即使明显地看到她是个机器人,但宅男迦勒还是不可避免地对她产生了感情,艾娃成功地通过欺骗,让迦勒想把她放出去,通过了测试。如果机器人没有感情,但又能利用人类的感情,其实是很可怕的一件事。

人工智能背叛人类很可怕,但也有很多机器人让我们觉得很温暖,很感动,比如下面这几部影片中的机器人。

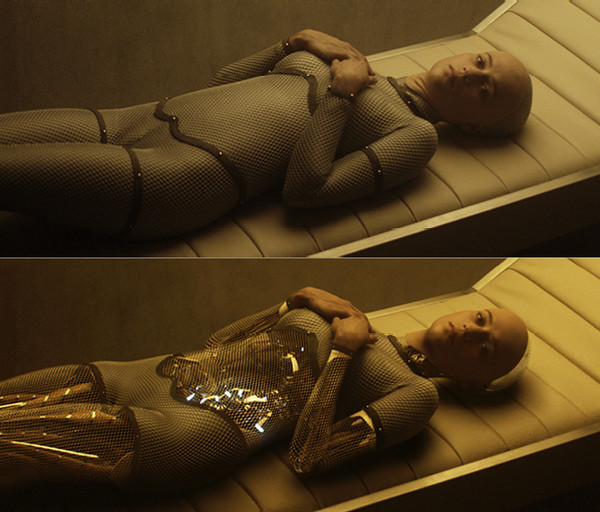

《我的女友是机器人》

和前面几部中宏大的世界观不同,《我的女友是机器人》讲述的是一个更接近普通人的故事。宅男大学生次郎单身二十年,在20岁生日这天,他邂逅了一个看起来很不一样的女孩,并且一起度过了兴奋地一晚。

一年后,女孩再次出现,但变得跟以前有点不一样。后来次郎得知这是未来的自己送过来的机器人,而蓝本正是当年那个令他难忘的女孩。然而在相处了一段时间之后,次郎发现机器人虽然很好,但并没有和人类一样的感情,甚至次郎故意和其他女孩子约会,也无法另其嫉妒。

次郎很苦恼,也很生气,于是把机器人赶了出去。然而在次郎遇到地震,即将丧命时,机器人女友还是回来救了他。在很多年以后,一个女孩在博物馆中看到了一个和自己一模一样的机器人,十分惊奇,于是读取了机器人的记忆芯片,被这个故事感动到了。于是回到了机器人出现前的一年,与年轻的次郎相识。在大地震之后,女孩再一次回到了过去,看到次郎在瓦砾中寻找机器人,两人再次相见,留下一个令人浮想联翩的结局。

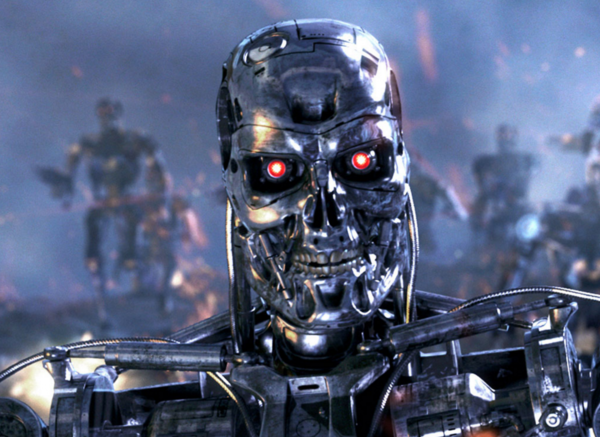

《终结者》

同样是笔者同年的记忆,《终结者》曾被《电影周刊》杂志评为20世纪最值得收藏的一部电影。虽然当时年幼,但看到第二部中的T800在炼钢炉中燃烧时,还是会觉得鼻尖一酸。这部电影相信几乎所有人都看过,在此就不赘述剧情。

几部《终结者》中,以《终结者2》最为经典,92年的特效在现在看来也不会觉得很LOW,T-1000是第一个完全由电脑制作的电影主角。虽然现在用Adobe ,只要一台电脑加一个摄像头就可以完成动作捕捉,但在那个时候,动作追踪还是相当先进的技术。

《终结者》系列应该是笔者这代人最早接触的有关于人工智能的电影,对后来的科幻电影产生了深远的影响,也把主演阿诺德·事发性格推上了巅峰。

《人工智能》

影片《人工智能》由著名导演史蒂文·斯皮尔伯格指导,和其他作品不同的是,这部影片的主角是一个机器人男孩。在传统的观念中,机器人都是被作为工具使用,为人类服务的。而《人工智能》中的机器人男孩大卫,则是在最初就被设定为情感陪伴机器人。

女主角的儿子因为疾病不得不被冷冻保存。为了缓解感情上的空虚,女主角和丈夫便将感情注入到了机器人中,然而在某一天,她们的儿子突然醒来了。于是机器人大卫作为替代品被抛弃,即使他对母亲已经产生了真正的爱。

大卫被丢到机器人屠宰场——一个专门处理废弃机器人的场所。在这里,各种废弃的机器人将被以十分残忍的方法处决,人们还以此为乐。然而在大卫即将被处决时,现场的观众最终还是心生怜悯。是啊,他只是个孩子,他只是想要得到妈妈的爱,即使他是机器人。

《瓦力机器人》

如果你没有女朋友,请带着心仪的妹子去看这部电影;如果你有女朋友,请带她多看几次这部电影。《瓦力机器人》并没有去探讨人类与机器人之间的关系这个沉重的话题,而是把重点放在了机器人之间的爱情上。如果抛开机器人的设定,这完全就是屌丝逆袭追到白富美,然后两人一起拯救世界的故事。

垃圾处理机器人瓦力在被人类抛弃的地球上清理垃圾,日复一日,它渴望爱情,但整个星球上除了他之外,会动的只有一只蟑螂。直到有一天,一个通体雪白,搭载最新技术的机器人伊娃来到地球。屌丝逆袭片的套路,套上机器人的设定和拯救地球的宏大背景,擦出了不一样的火花。

瓦力和伊娃的形象,像极了很多人心中自己和女神的形象。虽然整部片子中都没有一个正常的人类,但在伊娃会看自己休眠时的录像,舰长为了返回地球而站起来这些画面时,笔者甚至觉得比看人类的电影更感动。另外,看完这部片子,你一定有一种想恋爱的冲动,所以才说一定要约妹子一起看。

《超能陆战队》

“Hello!I am ,your .”看过《超能陆战队》的人,一定记得大白的这句台词。据说大白的出现,第一次撼动了瓦力在观众心中“最萌机器人”的地位。一部超级英雄电影,因为这个白胖子的存在而显得与众不同。

大白并不像前文那些机器人那么聪明,有时候甚至还有点蠢。一边漏气,一边往自己身上贴胶布那一幕让人忍俊不禁。虽然从头到尾,大白都没有产生自主的思维,一切只是听令行事,但你却会对它产生感情。

也有人说,大白拯救了胖子的形象,每个女孩心中都想要一个像大白一样的男友。平时各种卖萌,不断地逗你开心,而遇到问题的时候,又变得十分可靠。大白也因此成了近两年很多陪伴机器人外形设计时的参考。

《哆啦A梦:伴我同行》

或许看到这个名字你也会和比这一样,拍一下脑袋,然后感慨:“对啊,哆啦A梦是也个机器人!”。这也是这个蓝胖子形象塑造的成功之处,提到哆啦A梦,你第一个想到的可能是机器猫,可能是一个好伙伴,但绝对不会把它和人工智能联系起来,但它确实是个不折不扣的人工智能。

还记得当年看《哆啦A梦》,也不清楚是从哪一集开始看,更没去想这只蓝胖子的身份背景,只是觉得喜欢,很好看。2015年,《哆啦A梦:伴我同行》在中国内地上映,哆啦A梦的失而复得让无数已经长大了的孩子感动得一塌糊涂。

这部影片旨在纪念藤子·F·不二雄诞辰80周年,故事本身可能没什么特别优秀之处,但《哆啦A梦》这个形象早已在我们这代人的心中留下了一个难以磨灭的印记。

机器人的工作原理涉及多个方面,包括感知、决策和执行。下面是机器人工作的基本原理:

1. 感知:机器人利用各种传感器来感知周围环境。这些传感器可以是视觉传感器(如摄像头)、声音传感器、触觉传感器、激光雷达等。这些传感器帮助机器人收集关于周围环境的数据,如物体的位置、形状、颜色、声音等。

2. 数据处理:机器人通过对感知到的数据进行处理和分析,以提取有用的信息。这可能涉及图像处理、声音识别、物体识别、路径规划等技术。数据处理的目的是让机器人能够理解和解释其周围环境。

3. 决策:机器人利用处理后的数据来做出决策。这些决策可以是基于预先编程的规则、算法和模型,也可以是基于机器学习和人工智能技术的自主决策。决策的目的是让机器人能够选择适当的动作来实现特定的目标。

4. 执行:机器人根据决策结果执行相应的动作。这可能涉及控制机器人的运动、操作物体、进行交流等。机器人可以通过电动机、执行器和其他执行设备来实现这些动作。

5. 反馈:机器人在执行动作过程中会不断地感知和反馈信息。这些反馈信息可以用来监测动作的执行结果,并根据需要进行调整和修正。

总的来说,机器人的工作原理是通过感知环境、处理数据、做出决策,并执行相应的动作来完成特定任务。这个过程是一个循环,在不断感知、处理、决策和执行的过程中,机器人可以与环境进行交互,并根据情况做出相应的调整。

对于不同类型的机器人,其工作原理可能有所不同。例如,工业机器人主要用于自动化生产线上的任务,其工作原理可能更注重精确的执行和控制。而服务型机器人则更注重人机交互和智能决策的能力。

此外,随着人工智能和机器学习技术的发展,机器人的工作原理也在不断演进。现代机器人可以通过学习和训练来提升自己的能力,并逐渐实现更加复杂的任务。同时,与人类的交互和合作也成为机器人工作原理的重要方面之一。

总的来说,机器人的工作原理是通过感知、处理、决策和执行来实现特定任务的过程。这涉及多个技术领域的融合,包括传感器技术、数据处理和分析、人工智能、机器学习、控制系统等。不同类型的机器人可能有不同的工作原理,但都以实现特定任务为目标,通过与环境交互和执行动作来实现。

在南京一家智慧物流5G无人仓内,工作人员在调试智能搬运机器人。

人民视觉

全国快递行业揽收快件超65.9亿件,最高日处理量超过4亿件——今年的“618”购物节,再次掀起了一波消费高潮。许多消费者惊喜地发现:以往订单量激增导致的快递“爆仓”现象基本没了,通常是“昨晚刚下单,今早就到货”!

快递处理工作量堪称“海量”,货物是如何快速送达的?这背后,智慧物流功不可没。

多个环节逐步实现智能化

智慧物流不仅提高了效率,还显著降低了成本、增强了安全保障

所谓智慧物流,是指利用系列智能化技术,使物流系统能模仿人的智能,具有思维、感知、学习和推理判断能力,并能自行解决物流中的某些问题。

中科院微电子所研究员、中科微至公司负责人李功燕说:“简单来说,智慧物流就是用智能化的设备和系统,替代人工完成物流周期的各个环节。”

近些年来,随着人工智能、大数据、云计算、物联网等技术的发展,物流业在多个环节正逐步实现智能化。

在快递分拣环节,以前只能靠一个个拣货员每次拿起包裹扫一下二维码,然后根据包裹上贴的面单信息将包裹放到代表相应配送位置的区域,不但效率低,还容易出错。如今,以智能分拣装备为核心的多类型技术装备广泛应用,大大提高了快递分拣的效率,也解决了困扰行业多年的“爆仓”问题。

李功燕介绍,智能分拣系统的图像高速识别技术,每秒能够识别上百个条形码,再结合传感、处理、控制等一系列先进的智能技术,就能够把包裹物品运送到指定的区域,从而实现精准的物品分拣。

他告诉记者,他的研究团队最新研制的智能物流输送分拣系统,每小时处理包裹量平均达10万多件,单套系统节省人力超过70%。

物流行业的智能化发展,不仅能提高消费者的线上购物体验,还能为生产和生活提供各种便利。

在位于浙江慈溪滨海经济开发区的公牛智能仓库,4个人、1个班次,就能够拣选1.2万箱,而传统方式需要20人才能完成同样的工作量。

公牛智慧物流相关负责人说:“原来,每天作业发货能力仅3000—4000箱,一旦超过就要顺延到第二天,每月出错率为20—30次;智慧物流系统投运后,最多每天达6万箱,每年出错率仅1—2次。”

在民航机场,智能行李分拣机能够自主完成从行李托运、运输、分拣到行李提取等系列环节的无人化,极大提高机场效率。

智慧物流不仅提高了效率,还显著降低了成本、增强了安全保障。比如,自动驾驶技术在物流领域的应用就可以在效率、成本和安全等方面帮助企业增加效益。

驭势科技联合创始人、董事长兼首席执行官吴甘沙说:“过去的几年,物流的人工成本上涨了两三倍。另外一点,就是安全问题。在交通事故之外,还有诸如员工人身安全等诸多方面。而这些问题,我们自主研发的自动驾驶技术都可以解决。”

智慧物流不仅应用在硬件的仓储、运输、配送等全环节,也用于物流供应链规划、智慧决策、物流云等软件层面的场景。

京东物流智能园区创新负责人者文明介绍,京东物流自主研发了仓储、运输及订单管理系统等,支持客户供应链的全面数字化,通过专有算法,为销售预测、商品配送规划及供应链网络优化等作出更好的决策。

新一代信息技术深度应用

智慧物流给物流行业和人们的生产生活带来了前所未有的改变

京东亚洲一号武汉物流园的最新一代智能控制系统,是这个庞大的物流中心的智能大脑。它可以在0.2秒内,计算出300多个机器人运行的680亿条可行路径,并做出最佳选择。分拣智能搬运机器人系统“小红人”在智能大脑的调度下,无论多忙碌,都不会撞车、打架;要是遇上“堵车”,它会自动重新规划路线;如果没电,它还会自动返回充电站充电。

这种场景,越来越多地出现在国内各类物流行业。在传感器及识别、大数据、人工智能、地理信息系统等多项先进技术的支撑下,智慧物流给物流行业和人们的生产生活带来了前所未有的改变。

李功燕说:“智慧物流对于战略性新兴技术,特别是新一代信息技术的应用,在广度和深度上超越了许多人的想象。”

在传统仓储中,需要人工对货物进行扫描、分拣以及入库,然后再手动录入系统。而在智慧仓库中,传感器及识别技术的应用让一切变得既简单又高效。

通过安装RFID(射频识别技术)标签对货物、托盘和操作硬件等资产进行标记,传送有关订单内容和位置等信息,工作人员就可以很轻松地获取每一件货物的所在位置,并实时监控货物的出入库情况,及时清点库存。

同样,在快递行业,基于深度神经网络的细粒度分拣码自动生成引擎技术,实现了对货品地址的自学习与自分析,能自动生成分拣和配送编码,直接取代了传统的邮政编码,实现了海量包裹的快速分拣和配送。

近年来,大数据、物联网、云计算、机器人、区块链等新技术驱动物流,在模块化、自动化、信息化方向持续、快速变化。

者文明认为,这些新技术驱动物流变化的结果,主要体现在3个方面:一是感应,使物流整个场景数字化;二是互联,使整个供应链内的所有元素相互连接;三是智能,供应链相关的决策将更加自主、智能。

专家表示,自动化、智能化技术让物流作业高效率、低成本,是智能物流更大规模应用的主要因素。此外,新兴技术如何与物流场景进行充分融合,使得物流成为前沿科技的最佳应用场景,也是中国物流行业持续努力的方向。

智慧物流市场规模快速增长

随着新技术、新模式、新业态不断涌现,智慧物流将逐步成为推进行业发展的主要动力和路径

专家介绍,智慧物流起源于20世纪中期,历经数十年发展,其专业化、技术化、信息化水平日益提升。

由于产业发展较早,发达国家在智慧物流领域占有一定优势。全球领先的智慧物流装备企业多分布在欧洲、美国和日本等发达国家,比如大福、胜斐尔、伯曼、范德兰德等。

我国的智慧物流虽然起步较晚,但发展非常迅速。近些年来,我国智慧物流市场规模呈现阶梯式增长,2020年突破5000亿元。同时,依托人工智能、大数据等新一代信息技术,我国的物流技术及装备的后发超越可能性极大。

李功燕说:“特别是在智能分拣、智能搬运机器人、自动化立体仓库等方面,我国的物流装备技术与国外的差距正在缩小,有的甚至实现了超越。”

专家表示,得益于供应链优势和国内物流基础设施的大规模投入,我国的智慧物流技术装备在成本控制、研发效率等方面具备了明显的竞争优势,但在技术的原创性上还有待进一步加强和提高。

智慧物流的发展能够帮助整个社会提高物流效率,节省物流成本。中国物流与采购联合会此前发布的数据报告显示,预计到2025年,智慧物流每年将节省超过上万亿元的物流成本。

李功燕认为,就集成技术而言,中国的智慧物流技术装备已经初步具备了服务全球物流基础设施的能力。“未来,我国的辅助驾驶、无人搬运、自动化密集存储、全流程无人输送分拣、辅助自动化装卸等技术,将会有显著的进展。”

“随着新技术、新模式、新业态不断涌现,物流业与互联网深度融合,智慧物流将逐步成为推进物流业发展的主要动力和路径,也将为经济结构优化升级和提质增效注入强大动力。”者文明说。

《 人民日报 》( 2021年07月12日 19 版)