台海网10月10日讯 据海西晨报报道 以“品质、创新、专业、专注”为特色的LED产业“厦门模式”被业界称为我国发展LED产业两种模式之一,成为全国LED产业发展的缩影和样板。那么,厦门LED产业为何能取得这么优异的成绩,厦门市科技局党组书记、局长孔曙光从11个方面为我们给出了答案:

2003年,市政府委托市科技局成立厦门市新兴产业办公室,编制“光电、软件、生物医药和科学仪器”“3+1”新兴产业规划。2004年4月,《厦门市半导体照明产业基地发展规划》通过专家评审;市政府发布实施了《厦门市光电子产业发展规划》等3个新兴产业规划,厦门被公认为全国LED产业响应最早、反应最快、组织最实的城市。

●亮出品牌,基地承载———第一个国家半导体照明工程产业化基地

2004年4月13日,科技部将“国家半导体照明工程产业化基地”称号授予厦门,厦门成为第一个国家基地。这是厦门高新技术和新兴产业发展史上的一件大事,它标志着厦门半导体照明产业进入了一个新的发展阶段,厦门由此进入了半导体照明产业发展的“国家队”,纳入了国家宏观布局。到2013年,厦门成为科技部A类高新技术产业化基地(国家最高级别),是国内半导体照明产业仅有的两个基地之一。

●国际交流,两岸合作———第一个两岸LED产业交流合作大平台

2004年4月,两岸光电展区首次亮相第八届台交会,揭开了厦门和台湾光电界交流、合作和对接的新篇章。2005年台交会期间,国家半导体照明工程协调领导小组第三次工作会议选择厦门为主办地,同时举办中国国际半导体照明论坛。从此,厦门光电系列活动(包括LED产业技术论坛、光通信高峰论坛、光电展览、产业技术对接会和海峡两岸照明采购对接会等)每年与台交会结合,成为国际和境内外光电业界重要交流、合作和对接的桥头堡和纽带,也成为台湾光电业界赴大陆梯度转移、投资、创新创业的窗口,并连续5年达成意向采购金额约2亿美元,促成“海峡两岸光通信产业联盟”于2011年在厦门落地。

●照亮城市,拓展市场———第一个大规模实施半导体照明夜景工程

2005年,我市实施“春节亮灯工程”,厦门成为全国首个大规模实施LED夜景工程的城市,锻炼了企业,拓展了市场。2006年1月,央视《新闻联播》对我市LED产业与夜景建设经验进行报道和推广。北京奥运会筹委会专程来我市考察并邀请我市企业参与奥运LED相关工程。11月,福建省在我市现场会推广建设经验,促使“海峡西岸城市群LED夜景工程”快速推进,达到了提升我市城市品牌、促进LED产业发展、带动旅游的目的。

●重点发展,龙头带动———第一个开展国家产业基地骨干企业认定

厦门市注重发挥龙头企业作用,带动整个产业前行,提升竞争力。2005年3月,厦门市在全国率先创新认定基地骨干企业,在市场开拓、技术服务等方面给予重点支持;同时开展城市产业融合发展之路的探索,使厦门基地辐射到周边城市,和漳州市合作,首批认定了厦门通士达照明公司、厦门三安电子公司、厦门华联电子公司、漳州立达信绿色照明公司、漳州国绿太阳能科技公司等16家骨干企业,给予市场优先地位。

●建立规范,制定标准———编制首个地方半导体照明技术规范和两岸互通标准

厦门LED产业发展一直坚持走“重技术、重质量”道路。2005年10月,市科技局指导组建了市LED应用示范与指导专家组,推进我市建立了“春节亮灯工程全过程质量管理体系”,并编制了全国首个半导体照明地方技术要求(2006年上升为全国首个半导体照明地方技术规范)。2010年,我市与台湾LED路灯联盟、台湾工研院等编制了《LED路灯照明技术规范》等两个两岸互通标准,为国内首批两岸互认互通的标准,厦门在推进两岸共同市场中又获得了先机。

●社会力量,中介参与———调动各方积极性,全方位推动产业发展

2004年8月,厦门市光电子行业协会成立,成为政府推动产业发展的重要抓手。协会以市场为导向,协助政府推动、协调、组织和实施产业发展,加强企业间互动联合,协同交流,抱团发展。后来,福建省光电行业协会也依托我市协会成立,设在厦门。此外,民办中介组织厦门LED促进中心,也发挥了重大作用,成为全国LED业界的明星机构,“登堂入室”参与国家重大产业活动。

●公共服务,创新支撑———建设第一个国家半导体发光器件检测平台

注重公共技术服务,引领企业创新发展是厦门市LED发展的一大特色。2006年11月,厦门半导体照明评价与检测体系建设获得国家“863”计划立项,成为全国两个之一。2006年12月,厦门市半导体照明检测认证中心成立,2008年该中心经国家质检总局批准筹建“国家半导体发光器件(LED)应用产品质量监督检验中心”,标志厦门光电基地公共技术服务和检测平台的建设迈向一个新台阶。市财政前后共投入1个多亿打造当时全国建设最早、投入最大和技术最先进的LED检测中心,各地纷纷前来学习。以此为契机,我市先后投入巨额科技经费,建设了产业技术研究院、台湾科技企业育成中心、集成电路设计平台等涉及光电产业的科技创新服务平台,有力引导和支撑产业的快速发展。

●创新机制,协同研发———最早组建城市光电产业技术创新联盟

2008年7月,市科技局发起成立“厦门光电产业技术创新联盟”,开全国先河,探索产业链上、中、下游协同、龙头企业与中小企业技术协同创新模式。联盟独辟蹊径,策划实施了“LED路灯技术创新及示范工程项目”“高效半导体照明关键技术及产业化”等联盟项目,不仅攻克技术难点,促使我市LED技术水平、规模持续领先全国,还突破了台湾技术的封锁,又提升了企业间技术合作,为全国产业技术战略联盟建设贡献了厦门方案,被科技部推广到全国。

●拉动经济,应用带动———成为首批国家“十城万盏”示范城市

2009年,厦门被国家科技部批准为国家“十城万盏”第一批示范试点城市,我市制定《创建“十城万盏”半导体照明应用示范城市实施方案》和《建立厦门市“十城万盏”半导体照明应用示范工程质量监督体系的若干意见》,授予28家单位为“十城万盏”示范工程参与单位,为推动我市企业发展提供了有力市场载体和空间,成为全国LED应用照明创新典范。

●两岸搭桥,推动合作———为两岸LED技术合作探索新路

厦门与台湾地区在半导体产业、光电产业方面始终紧密合作,成为两岸交流的一个亮点。台湾业界专家学者、企业多年来高频度来厦门交流合作,台湾LED产业龙头企业开发晶(国联、晶电)等纷纷主动来我市寻求合作机会并落户。2010年,国家发改委“两岸搭桥计划”———半导体照明示范工程花落我市,以“中华牌,代表两岸最高技术水平”为目标,厦门在全国第一个完成“两岸搭桥”计划LED路灯项目建设,被国家发改委等评为工作最实、效果最明显的两岸搭桥工程,有力推动两岸合作。(记者 钟宝坤)

在飞速发展的信息时代,半导体材料、集成电路技术、芯片产品可谓是“国之重器”。面对错综复杂的国际大环境,我国高校在半导体材料、集成电路技术、芯片产品研发方面大力开展项目攻关,那么,高校近段时间以来都获得了哪些重要成果和重大突破?我们一起来看看。

北京大学:碳基半导体材料纯度提升,基本具备做大规模集成电路可能性

5月26日,北京大学彭练矛院士、张志勇教授团队在《科学》上发表了团队最新研究成果——“用于高性能电子学的高密度半导体碳纳米管平行阵列”。研究团队运用提纯和维度限制自组装方法,使碳基半导体材料的纯度提升至99.99997%,密度从5纳米提升到10纳米,成功突破了长期以来阻碍碳纳米管电子学发展的瓶颈。

如果将这项技术应用到手机芯片,至少能够让手机实现运行速度提升五倍、节电三倍。据研究团队介绍,这个材料基本上具备了做大规模集成电路的可能性。

清华大学:智能“芯”,安全“芯”

智能“芯”:清华大学施路平团队研究成果——类脑计算芯片“天机芯”,登上《自然》杂志封面。该芯片既是世界首款异构融合类脑芯片,也是世界上第一个既可支持脉冲神经网络又可支持人工神经网路的人工智能芯片。施路平团队表示,异构融合类脑芯片未来将会在智能机器人、自动驾驶、教育、医疗等领域得到广泛应用。

安全“芯”:在Hot Chips 2019上,清华大学魏少军教授团队介绍了由其研发的全球首款采用第三方芯片对处理器内核硬件实施运行时安全监控CPU芯片——津逮服务器CPU。通过系统实测结果,该款芯片可有效检测99.8%以上硬件攻击,其中包括硬件木马、漏洞、后门等,很好的解决了学术界和产业界高度关注的CPU芯片硬件安全难题。目前,该研究成果已实现成果转化,相关企业基于该技术成功研发出了高性能商用服务器。

上海科技大学:卤化物钙钛矿两大科学难题解决的新进展

上海科技大学于奕教授课题组与美国普渡大学科研团队合作,在新型半导体异质结研究上,首次成功制备并表征了二维卤化物钙钛矿横向外延异质结。据了解,在卤化物钙钛矿半导体异质结的构建上,获得“高质量的原子级平整的异质界面”和“、卤化物钙钛矿微观结构解析及原子结构成像”一直是科学界难以解决的两个难题。本次研究,在这两个科学难题上取得了重要的突破和进展。该研究成果已于4月份在《自然》()上公开发表。

中国科学技术大学:成功将外尔物理拓展到半导体体系

5月12日,中国科学技术大学曾长淦教授团队与王征飞团队在半导体领域的最新研究成果发布。他们首次在单元素半导体碲中发现了由外尔费米子主导的手性反常现象以及以磁场对数为周期的量子振荡,成功将外尔物理拓展到半导体体系。

团队科研人员在研究过程中,实现了实现了将新奇拓扑属性和半导体属性有机结合的“拓扑外尔半导体”。两个团队的最新研究成果,对设计新型拓扑半导体器件提供了新思路。

哈尔滨师范大学:填补半导体光电探测相关领域空白

哈尔滨师范大学光电带隙材料教育部重点实验室李林教授日前在《 》上发表了题为“An -Color/Dual-Color ”的文章,介绍其在半导体光电探测器领域取得的重要进展。

据哈尔滨师范大学官网消息,这一研究“选取一种有机小分子()和钙钛矿材料(),利用全溶液工艺,设计并构建出简单的异质结器件结构,通过小偏压(0.6 V)调控异质结界面能带偏移”,进而实现对光生载流子输运和萃取的有效操控。研究成果可满足对入射光类型的有效辨别以及未来智能化、小型化成像系统的要求,填补了该领域空白。

中国地质大学(武汉):实现高达0.16Scm-1的质子电导率(520 oC)的新突破

当前科学领域研究面临的一个重要挑战,是如何实现低温条件下质子导体的电导率≥ 0.1 S cm-1。前不久,中国地质大学(武汉)、西安建筑科技大学、湖北大学等高校研究团队合作,成功实现了高达0.16 S cm-1 的质子电导率(520 oC),并示范了优越的PCFC器件性能。

中国地质大学(武汉)表示,科研人员们此次研究,主要是利用半导体氧化铈的表面特殊电子态和电荷分布,构建了质子长程快速穿梭机制的质子超导。相关科研成果已在《美国化学学会能源快报》上发表。

吉林大学、华南师范大学:半导体光电功能材料设计思路

吉林大学张立军教授团队、华南师范大学“新型半导体掺杂机制研究及器件应用”团队联合发表文章,对近年来“基于半导体物理理论/设计原则逆向设计”“应用人工智能优化算法进行材料结构设计”“通过计算候选材料目标性质筛选”这三种计算材料设计思路进行了归纳。文章在探讨局限性及挑战的同时,还对未来大规模材料数据库与人工智能结合的新材料设计与开发模式进行了展望。

西北工业大学:两个钙钛矿二极管实现双向光信号传输

《自然电子学》日前发布了一个发布了钙钛矿光电子领域的重大进展研究文章——“利用相同的两个钙钛矿二极管实现双向光信号传输”。同时,文章的完成者西北工业大学黄维院士、深圳大学 Zhang教授、瑞典林雪平大学Feng Gao教授,还介绍了新研究成果——一种新型的双功能钙钛矿器件。

据悉,这个器件可以通过调节偏压,实现两种功能的自由切换。此外,作为发光或光检测,这种新型的双功能钙钛矿器件的响应速度都能够达到兆赫兹级别。该研究成果,进一步地拓展了钙钛矿材料在光电子领域的新应用。

南昌大学:首次发现半导体材料光挠曲电效应

南昌大学舒龙龙与合作者在《自然•材料》上发布了最新研究成果文章——《卤化钙钛矿材料的光挠曲电效应》。从最新研究成果的表述来看,南昌大学研究团队发现:通过弯曲卤化铅钙钛矿这样一类光伏半导体材料,可将挠曲电和光伏效应完美结合,实现光机电多重能量收集。据了解,这是半导体材料的“光挠曲电”效应首次被发现,挠曲电性能方面也同样打破了世界纪录,其为后续光传感、光探测的器件应用提供了新思路。

注:本文综合高校官网,自然科学基金委,搜狐、网易等平台编辑整理;本文仅展示了部分高校相关成果。

(图片由学校提供)

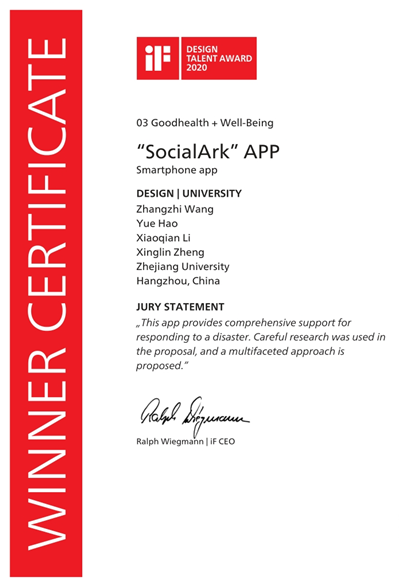

近日,浙江大学宁波校区2019级研究生再获3项iF设计新秀奖(iF Award),2020年已累计获得7项iF设计新秀奖。

iF设计新秀奖“含金量”知多少?

iF设计奖创立于1953年,由德国历史最悠久的工业设计机构创立举办。iF设计新秀奖(iF AWARD)是iF奖中面向全球学生和青年设计师的设计奖项,鼓励创造改变世界的创新设计,致力于探索引领未来产品的设计方向,是全球学生与青年设计英才有机会参加的最高奖项之一。德国“iF奖”和德国红点奖、美国“IDEA奖”并称为“世界三大设计奖”,有设计界“奥斯卡”之称,含金量极高,极具影响力。

2020年iF设计新秀奖以联合国倡导的“永续发展目标”为大赛主题,参赛作品需在“创新”、“精致”、“功能”、“美感”和“责任”等方面展现杰出的特质。iF设计新秀奖每年举行2次,全球共有参赛作品逾万件,今年5月仅有112件作品获得iF设计新秀奖,10月仅有84件作品获得iF设计新秀奖,获奖概率约为1%。

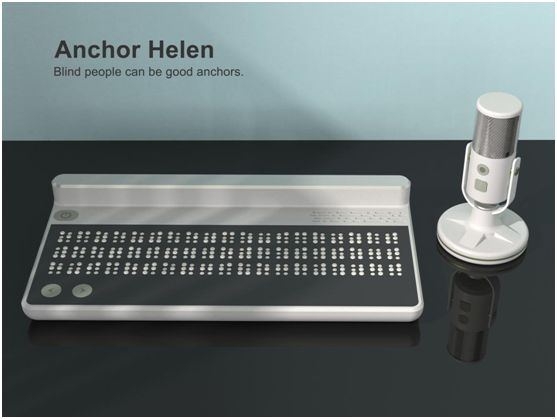

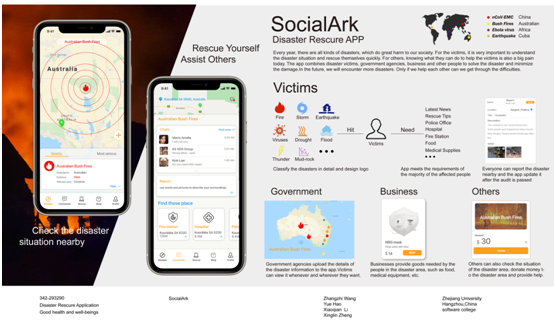

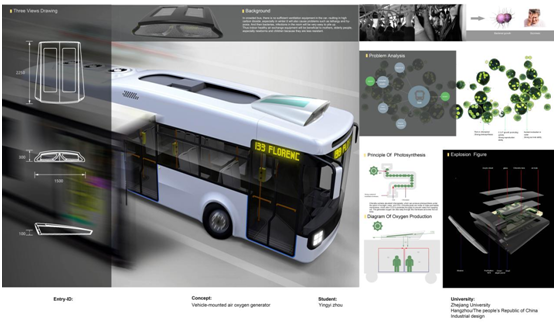

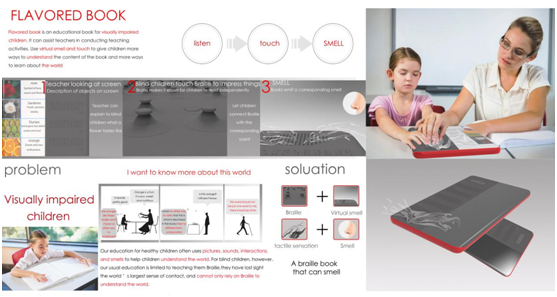

宁波校区2020年iF设计新秀奖获奖作品是“ Helen”、“Sweet ”、“ Less”、“” APP、“Color ”、“车载绿藻生氧机”、“ book”视障儿童智能硬件教育辅助用品等7个设计作品。

设计作品“ Helen”是一款为盲人声音主播而设计的套装,主要包括盲文提词器和录音麦克风两个模块。由宁波校区2019级研究生黄牧灵、张玲燕、江炜琳、邹宇萍小组设计,由软件学院教师姚琤老师指导完成。

获奖团队表示:“这是继上半年Color 项目后又一次获得iF评委们的认可,非常荣幸。其实我们是一个年轻的队伍,这是我们第二次参加iF。再一次获奖更加坚定了我们为特殊人群设计的信心。希望特殊人群同我们一样拥有美好生活的权利,让世界充满温暖。”

设计作品“Color ”是一款专门为白癜风儿童设计的纹身打印机,希望能还白癜风儿童以自信的笑容,让世界多一份美好。

其中,宁波校区2019级研究生高超、王实、陈昱君小组的设计作品“Sweet ”斩获2020年iF设计新秀奖(iF Award),并荣获红点设计概念奖(Red Award)。该作品由宁波校区软件学院教师徐雯洁指导完成。

“Sweet ”是专为儿童哮喘患者设计的呼吸训练器。旨在通过游戏化的交互体验帮助儿童提升治疗期间的恢复效率,同时减少疾病带来的身理与心理上的痛苦与不适。

队长高超表示:“Sweet 同时获得了iF新秀奖和红点概念奖的认可,非常荣幸。这对我和我的团队成员来说是一个极大的鼓励。未来我们会更加努力,争取设计出更多优秀的作品。”

“ Less”是一对玻璃杯设计。为不胜酒力人群设计的酒杯。获奖团队表示:“其实‘ Less’玻璃酒杯第一次投iF时落选了,但是我们没有放弃,进一步进行了改良,为酒杯加上了印花,增添了酒杯的趣味性。终于在这期的IF中荣幸获得了评委们的认可。从这次获奖经历中我们也意识到,如果自己有未成型的设计想法,哪怕一时没有得到认可,也不要轻易放弃,当你揣摩得足够深时,它也许就能转变成一个好的创意。坚持不懈总会有所收获。”

设计作品“” APP源于设计团队对2020年年初发生的各种灾难的思考,由宁波校区2019级研究生王章志、郝玥、郑星临、李笑千小组设计,由软件学院教师姚琤老师、工业设计工程研究生胡雨琦指导完成。

每年都有各种各样的灾难,对社会和人的生命财产安全造成了极大的伤害,那么在信息化社会背景下,面对灾难,我们可以做些什么?获奖团队表示,在全球疫情严峻的形势下,收到获奖的消息非常欣喜,也印证了我们的理念符合全球设计趋势。中国主张的“人类命运共同体”不仅仅是一个口号,在大灾大难面前,人类更显渺小,只有团结起来、协调各方力量,才能够更好地应对各种灾难考验。

在设计过程中,团队也遇到了很多困境,但得益于大家的紧密团结、齐心协作,终于克服了障碍,得到了期望的结果。相信未来我们能继续保持对设计的热情,承担设计师的责任,在设计的道路上追逐真我。

(车载绿藻生氧机)

(“ book”视障儿童智能硬件教育辅助用品项目)

近年来,软件学院积极支持研究生参与各类创新创业活动,在院企联合实训项目中,深度挖掘大学生创新创业元素,实现从项目实训成果到创新创业成果的有效转化。同时出台管理办法,为研究生参加创新创业类赛事提供政策支撑。研究生参加国际国内创新创业大赛、软件创新大赛、创新设计大赛等,涌现出世界5G大会—5G应用设计揭榜赛一等奖、阿里云全球区块链大赛创新奖、国际视觉艺术理事会 IF 设计奖、德国红点设计奖、美国IDEA工业设计奖、亚洲设计奖等一大批优秀的创新创业成果。

在2019年的5G应用设计揭榜赛校园分赛中,来自浙大软件学院研究生的“基于5G技术的‘重明’智能盲杖设计”不仅摘得校园分赛一等奖,还获得了5G应用设计揭榜赛京东特别奖。

在2020年Asia Prize亚洲设计奖大赛中,来自浙大软件学院2019级研究生郑资、杨启浩以及计算机学院2018级博士生郦家骥共同组队的参赛作品“MOMO”,一款可以和你的手机争宠的灯,从3000余件参赛作品中脱颖而出,荣获大赛奖项。

科技让生活更美好。这些创新项目全部运用科技的力量,为人们对美好生活的向往服务,帮助特殊人群更好地共享社会进步,既运用硬核技术、坚守创新设计,又真正以人为本、服务美好生活、创造社会价值。