遭遇断供

华为被美国断供,最可怕的地方就是买不到高端芯片了。正常情况下华为已经是全球通讯产业老大,手机制造老二,登顶第一也就是一两年的事。如果没有芯片,所有高端电子产品都做不出来,企业现在面对的不是登顶世界第一问题,而是生存问题。

华为麒麟芯片

芯片制造不仅对华为重要,对整个高科技产业都是至关重要的,所有的技术最终都需要靠芯片来实现。我们国家在芯片制造上离领先水平还有不少差距,2019年我国进口产品最多的就是芯片,总价值达到了惊人的3000亿美元,甚至超过了我们一直最缺的东西 - 石油。

不仅对华为,欧美国家通过瓦森纳协议对我国高科技产业进行封锁,导致我们买不到最先进的制造设备。我们现在面临的困境是既不能生产,也不能进口。整个产业链的多个关键环节都被控制在欧美国家手中,研发要想全面突破还需要很多年。

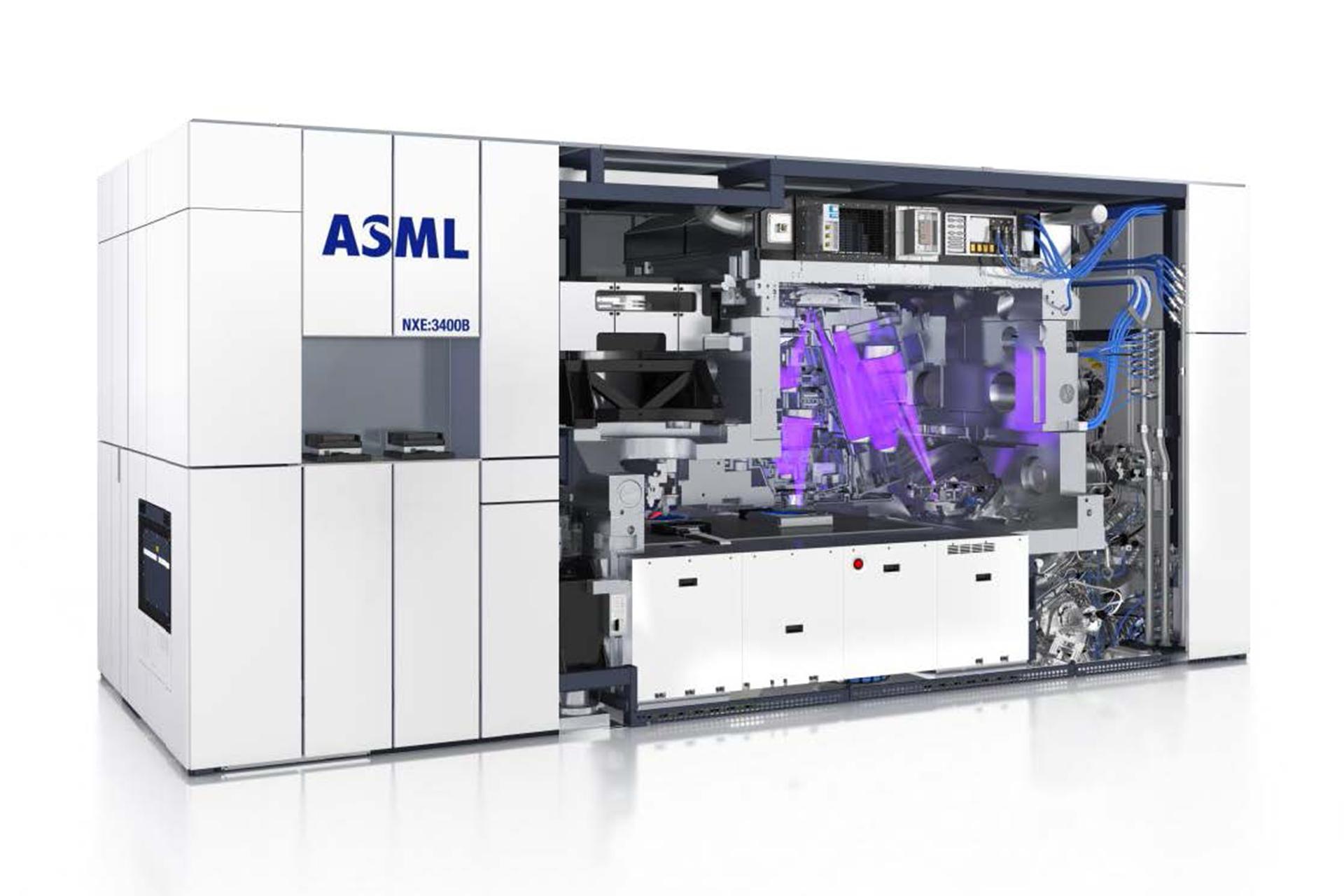

当然其中最重要的就是生产芯片的光刻机,目前最先进的就是荷兰阿斯麦(ASML)的极紫外(EUV)光刻机,这台光刻机是全世界独一份,高端市场份额100%。华为想找代工厂用极紫外光刻机加工芯片,不行,中芯国际订购一台,对不起,不批准。

阿斯麦(ASML)极紫外(EUV)光刻机

那么有没有可能突破封锁,来一次弯道超车?

光刻机,可能短时间无法突破,国产现状是上海微电子装备将于2021-2022年交付28纳米光刻机。距离最先进的制程还有3-4代差距。一些实验项目能够实现10纳米以内的线宽,但是离完整的设备还有很远的差距。

上海微电子装备的90纳米光刻机

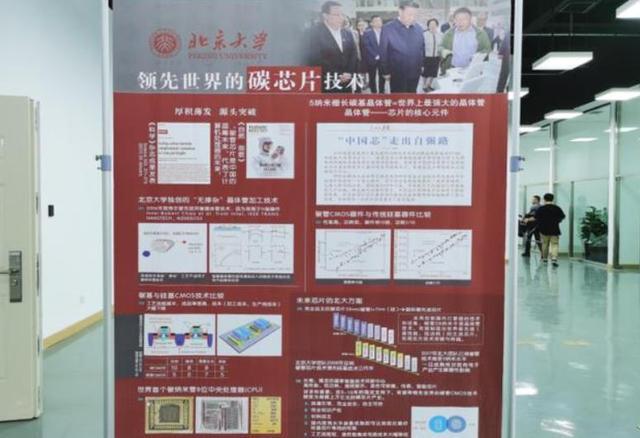

最近一个令人振奋的消息就是,中国科学院院士、北京大学电子学系主任彭练矛教授和北京大学电子学系张志勇教授团队发展了全新的提纯和自组装方法,制备出了高密度高纯半导体阵列碳纳米管材料,并在此基础上实现了晶体管和电路。这一成果,将为碳基半导体进入规模工业化奠定基础,也为我国芯片制造产业实现“弯道超车”提供巨大潜力。

彭练矛教授和张志勇教授团队在发文

正式的新闻稿提到了“弯道超车”,这到底意味着什么。

硅基芯片

我们首先看一下硅芯片是怎么回事。硅芯片简单说就是在硅片上制造出大量晶体管,目前最先进的芯片能够集成上百亿的晶体管。晶体管有两种类型,电子型和空穴型,向硅中掺杂不同的离子就可以制造出这两种晶体管。

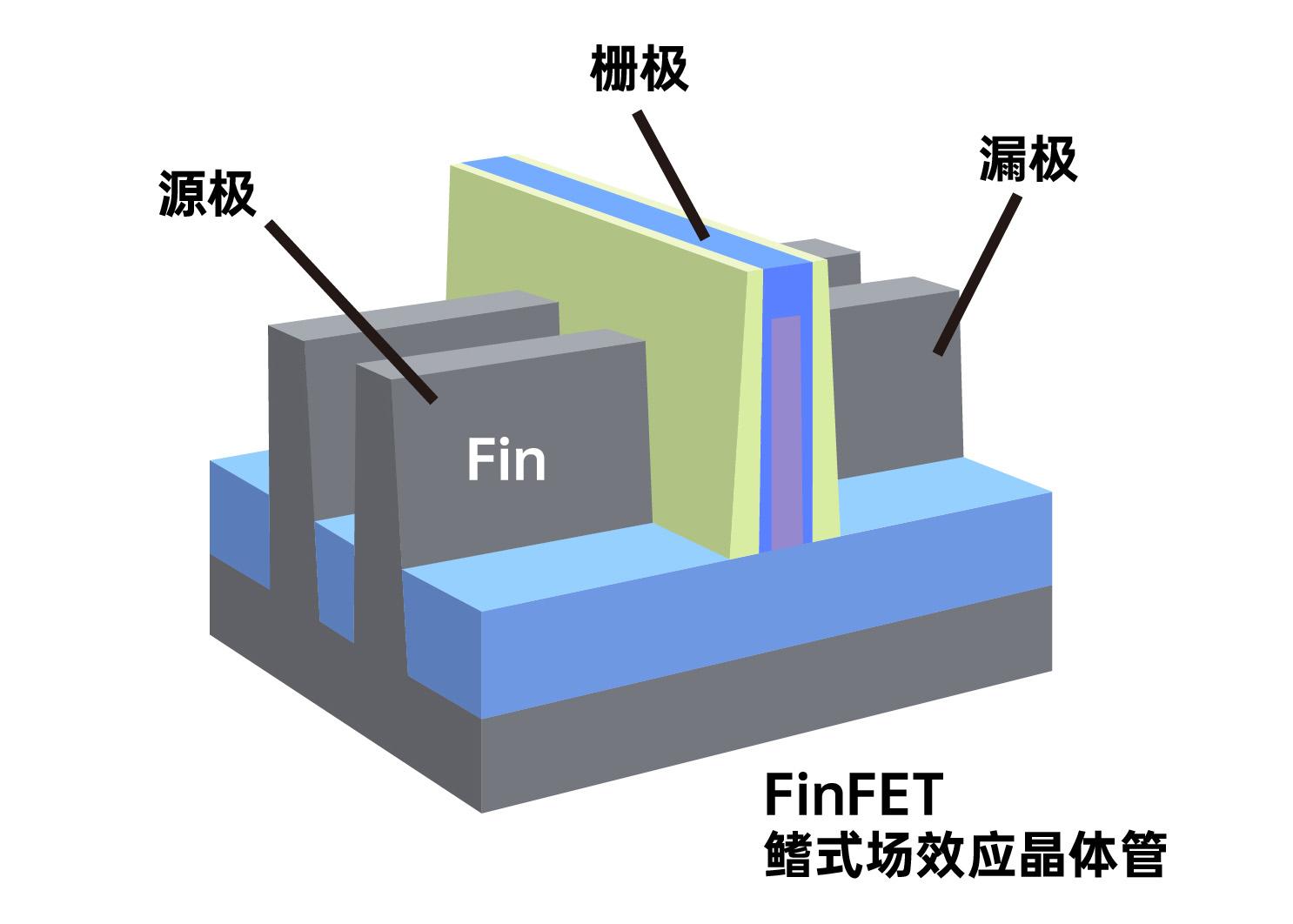

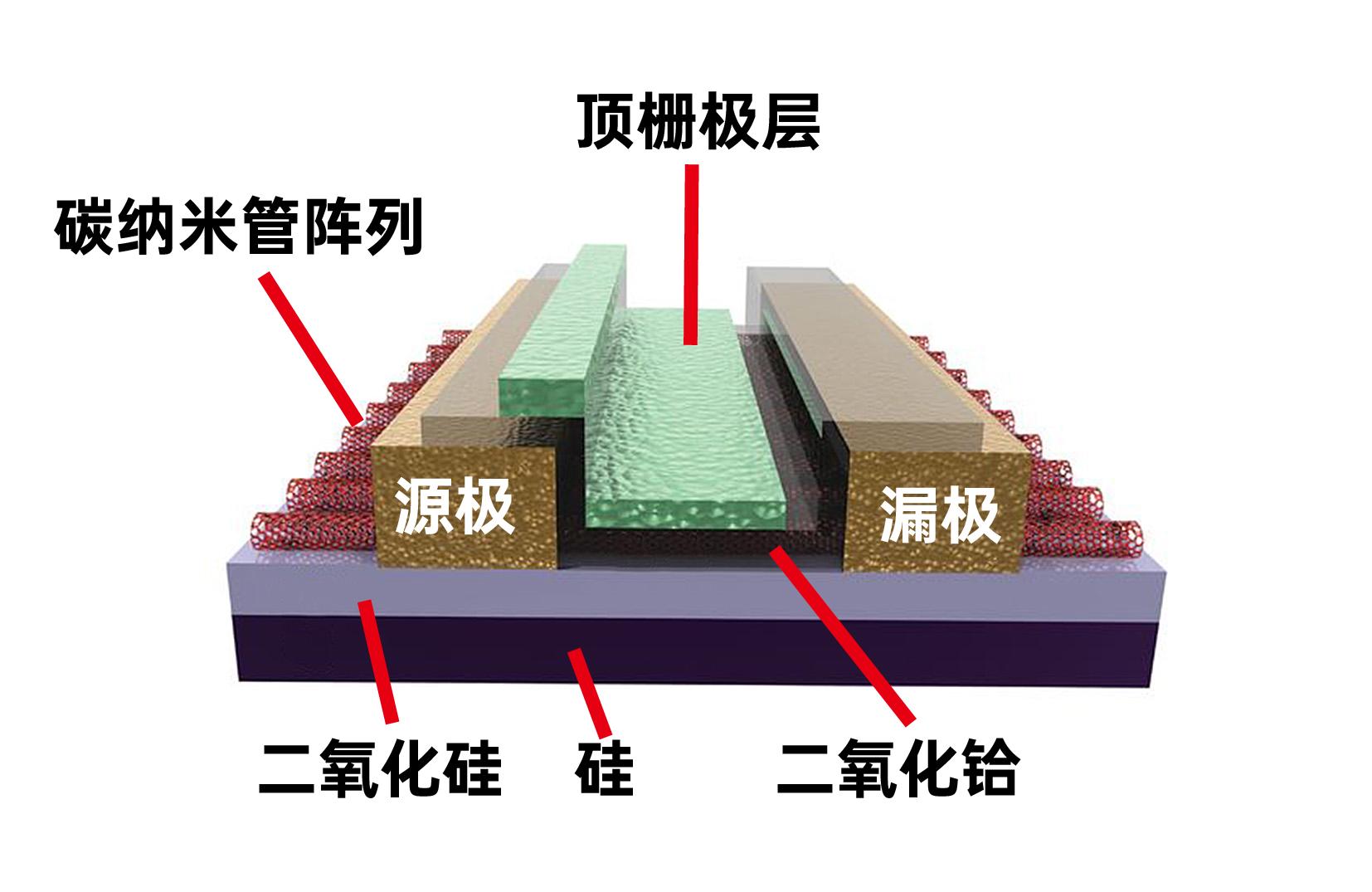

光刻机的作用就像是雕刻一样,用光在硅片上雕刻出制造晶体管的源极、漏极和栅极,再用离子注入机给这些电极掺杂,就得到了晶体管。

进入21世纪以来,传统硅基芯片的发展速度日益缓慢,晶体管的特征尺寸 - 就是我们常说的14纳米、10纳米、7纳米等等 - 越来越小。到7纳米以下,已经无限接近硅基芯片的物理极限了,电极间漏电越来越严重,同一块芯片上的不同晶体管之间的稳定性越来越差,研发投入越来越高。

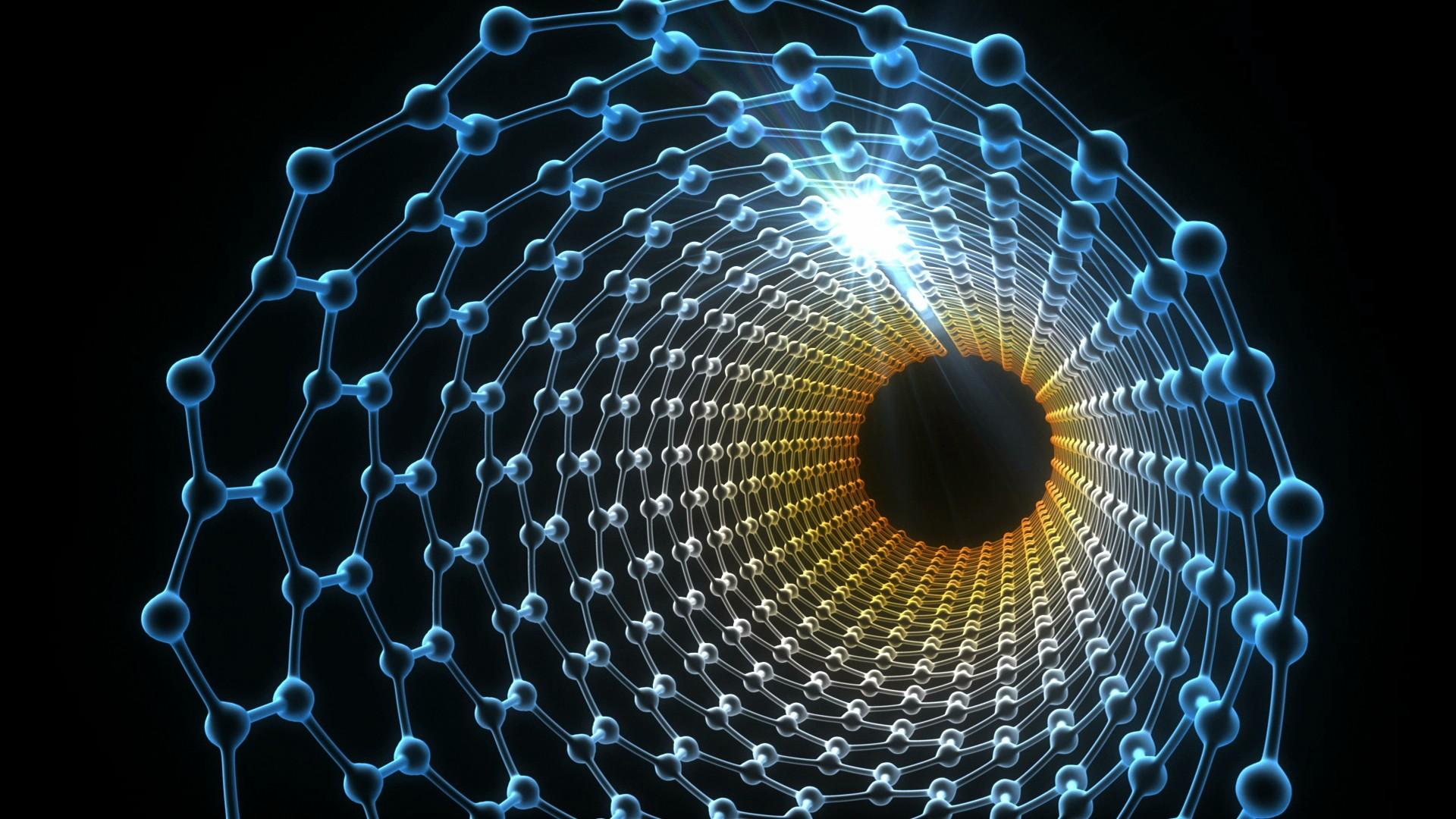

一方面是技术封锁,另一方面硅基半导体发展越来越慢,如果找到其他的制造方法,现在刚好是一个超车的好时机。科学家一直希望找到寻找能够替代硅的芯片材料,其中石墨烯和碳纳米管就是最有前景的方向之一。这两种东西都是纯碳,所以我们把以石墨烯或碳纳米管为基础的芯片叫做碳基芯片。

碳基芯片有什么优势,它能解决什么问题?

理想情况下,碳纳米管中电子平均自由程可以达到几微米,由于电子器件长度最多也就几百纳米,在这个范围内电子几乎可以不受阻碍地移动。

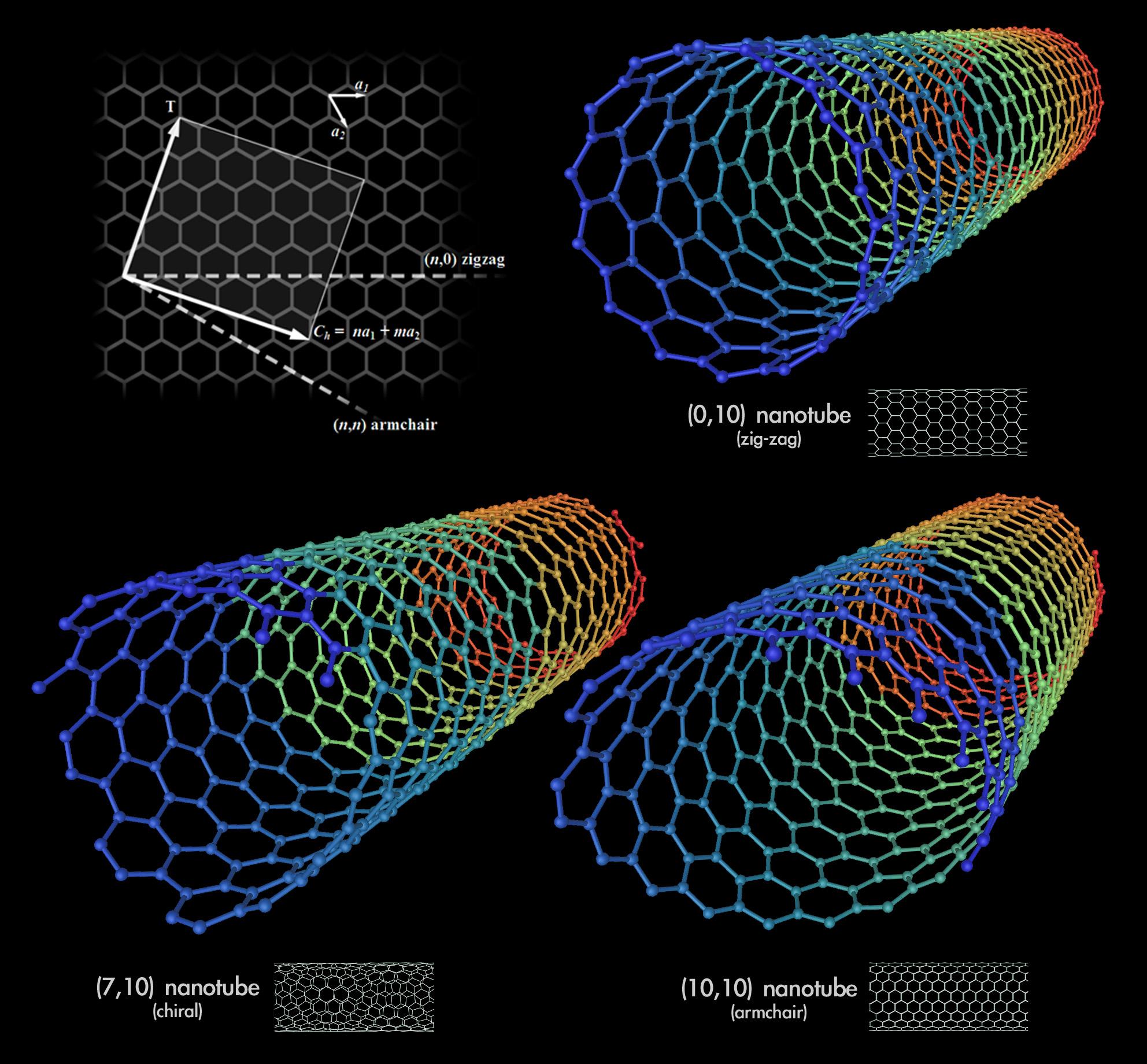

碳纳米管

通过控制碳纳米管的结构,可以得到金属管和半导体管。

典型的金属性碳纳米管在室温下电阻率为10^-8欧姆·米,性能优于最好的金属导体(银:1.59×10^-8欧姆·米)。

碳纳米管特殊的几何结构,决定了表面以及结构的缺陷对电子传输几乎没影响,而硅半导体必须要人为制造缺陷而且缺陷的影响是极大的。室温下,碳纳米管中电子和空穴的载流子迁移率,是最好的硅基半导体材料的1000倍。载流子迁移率越大,说明它移动效率越高,那么就可以把功耗做的越小,碳纳米管能够大大降低芯片的功耗。

碳纳米管器件不仅具有优异的电性能,其导热系数也达到了6000瓦/米·开尔文,远远优于最好的热导体,比如20℃时铜的导热系数是381瓦/米·开尔文。

另外,碳纳米管器件还能承受极高的电流上限,有非常好的高频响应。

总之,碳纳米管的主要优势在于它拥有完美的结构、超薄的导电通道、极高的载流子迁移率和稳定性,一旦制成芯片,性能将优于所有已知的其他半导体材料。

硅要实现电子型和空穴型半导体,就需要对硅进行掺杂,在硅芯片生产用到离子注入机就是做这个的。而用碳纳米管则不需要,采用金属铅作为接触电极,半导体为空穴型;采用金属钪或者钇作为接触电极,半导体为电子型。

因此,通过化学掺杂来控制材料电学性质,具体说就是用光刻机刻蚀出电极形状,然后再用离子注入机掺杂,这是传统半导体工艺中最关键也是最复杂的步骤,被碳基半导体彻底抛弃了。采用“无掺杂”方式不仅能够实现高性能的电子器件,而且能够减少一半的生产流程。

碳纳米管晶体管

2017年1月,彭练矛团队研制出高性能5纳米栅长碳纳米管CMOS器件,这是世界上目前能做出的最小的高性能晶体管,综合性能领先目前最好的硅基晶体管十倍,接近了理论极限。其工作频率是英特尔最先进的14纳米商用硅晶体管的3倍,能耗却只有的1/4。

5纳米栅长碳纳米管晶体管

功耗也是目前硅基集成电路发展瓶颈之一,彭练矛团队进一步提出并制备了一种新型超低功耗晶体管 - 狄拉克源晶体管,可大幅降低晶体管的驱动电压,这很有可能成为3纳米及以下技术节点的解决方案。

狄拉克源晶体管

碳基芯片

晶体管做出来了,下一步就是在基板上规模化制造了。当然还面临许多的挑战。比如说需要解决的是半导体碳纳米管的纯度控制,以及碳纳米管阵列的有规则排列和密度控制。

制造出半导体特性的碳纳米管是一个重要挑战。碳纳米管相当于把石墨烯卷成筒状,根据对齐的方式不同,碳纳米管就会表现出不同的特性,有些是金属性质的,有些是半导体性质的。但是如果要做芯片,我们希望碳纳米管全部是半导体性质的。

不同形式的碳纳米管

彭练矛院士的方法是从现有的碳纳米管中筛选出具有半导体特性的来。

首先从市场上购买的碳纳米管开始,这些碳纳米管即包含金属性质的也包含半导体性质的,把它们放置在甲苯中,溶液中添加一种特殊的聚合物,聚合物会包裹着碳纳米管。然后把溶液放入离心机进行离心操作,这样可以对碳纳米管进行筛选,重复两次以上就可以获得99.9999%以上的半导体碳纳米管。其他的方法目前只能达到的99.99%,新方法把纯度提高了两个数量级。

张志勇教授介绍说,对于极大规模的高端集成电路来说,还需要把纯度再提升2-3个数量级。而多次重复离心操作,可以进一步提升纯度。当然也需要解决一些辅助工艺问题。

下一步需要把碳纳米管按照设计要求精确的排列好。

研究人员在硅片表面涂上一层聚合物薄层,再把硅片浸入碳纳米管溶液中。碳纳米管的聚合物涂层遇到硅片的聚合物涂层,两者之间形成氢键,这就好像是碳纳米管按特定顺序“粘”在硅片上。然后再把硅片从溶液中缓慢拉出,碳纳米管就会一根接着一根的沿着水平方向自动平行排列。

碳纳米管密排工艺

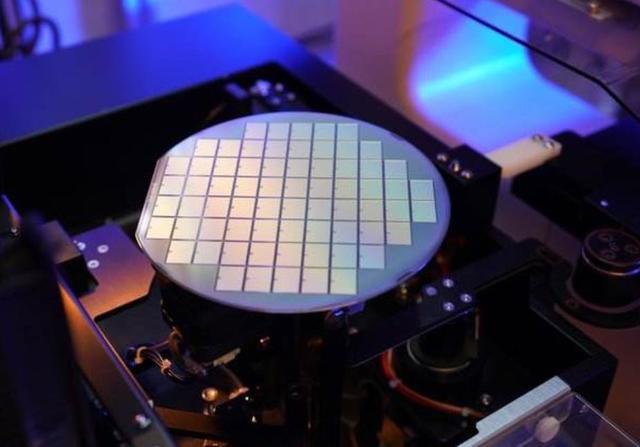

最终,团队在10厘米基底上制备了密度高达120排/微米、半导体纯度99.99995%、直径分布1.45±0.23纳米的碳纳米管平行阵列。实际上在实验室中已经可以在直径20厘米的硅片上做到了。

密度达到100-200/微米、半导体纯度超过99.9999%的碳纳米管平行阵列

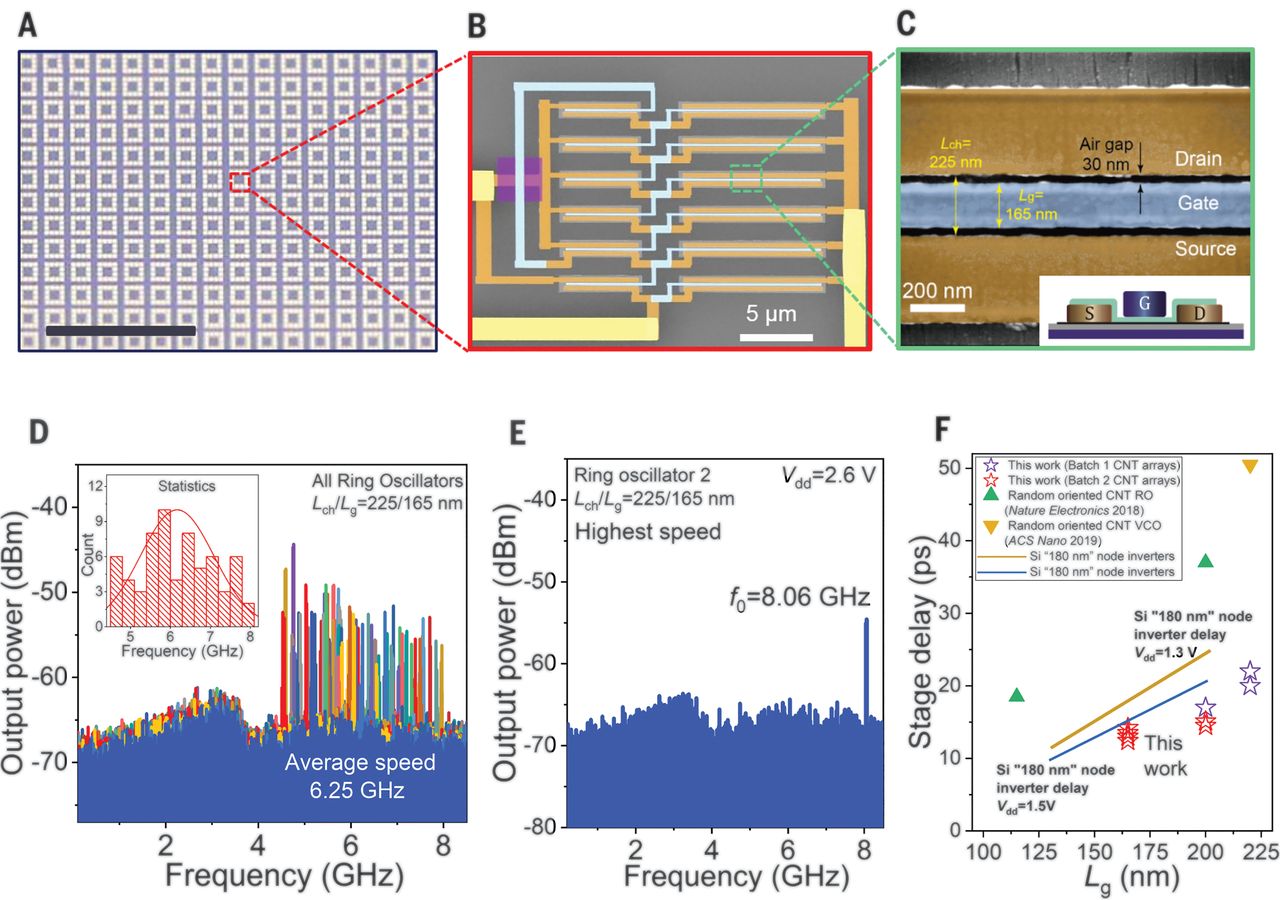

研究人员现在已经可以在基板上批量制备100纳米栅长的碳基场效应晶体管和五阶环形振荡器电路,成品率超过了50%,最高振荡频率达到8.06GHz,且首次超越相似尺寸的硅基器件和电路。

碳纳米管高速集成电路

北京大学团体已经建立了一条10厘米晶圆的生产线,可以说是在规模化生产上迈出了非常重要的第一步。团队的下一个目标,是在2-3年内完成90纳米碳基芯片工艺开发,性能上相当于28纳米硅基器件。虽然不是高端技术水平,但已经达到进入市场的门槛。再往后,采用28纳米工艺的碳基芯片则可以实现等同于7纳米技术节点的硅基芯片,这基本相当于目前市场上最高制程水平的芯片。

来自美国的竞争

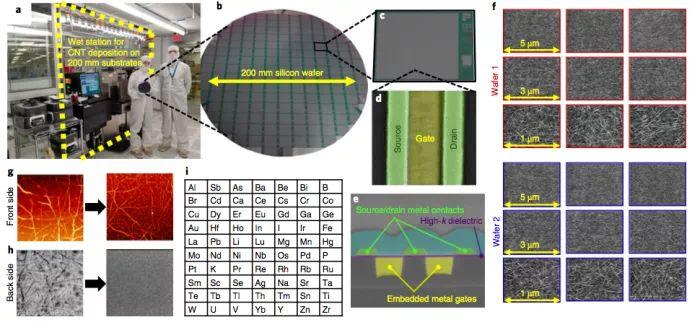

国外目前也在努力研究,6月1日,麻省理工学院(MIT)展示了在200毫米的标准晶圆上批量制造的碳纳米管场效应晶体管。这个技术略有不同,它是通过沉积法让碳纳米管边对边地在晶圆上生长,制成了14400×14400的场效应晶体管阵列。

MIT的研究成果

MIT团队在两个不同的工厂成功地测试了这种新方法,分别是 (ADI)和 的半导体代工厂。这两家工厂都是纯粹的硅基半导体加工厂。工厂的常规制程是130、90和65纳米,还是比较落后的。

工厂

这次MIT的研究仅仅是制造工艺的演示,而且晶体管的栅极长度(即制程)为130纳米,碳纳米管生长工艺也只实现了45排/微米。

但是,有一点非常重要,MIT的这次尝试证实了碳基芯片可以在传统的硅基芯片加工厂生产,这简化了许多步骤,而且对于工艺制程要求很低。

规模化生产,即使是某些工艺用到光刻机,也不需要最先进的极紫外光刻机,达到目前顶级水平28纳米光刻机基本够用。有消息说国产正在研发的光刻机即将达到11纳米的水平,光刻机的难题很可能通过碳基芯片绕过去。

而且,这个说法实际上非常保守,前面提到的,正全力转向碳基芯片,他们宣称使用90纳米制程能够达到7纳米硅基芯片性能,具有50倍的速度优势。虽然技术比我们落后,但是画饼水平还是很强大的。

彭练矛院士团队的成果目前有2年的领先优势,美国人一时半会还是追不上的。

实验室技术已经在原理、材料、小规模生产上实现了突破。目前最缺的,就是需要芯片加工厂的合作,在真正的大规模生产工艺上进行突破和优化。

如果一切顺利,3-5年实现28纳米制程,5~10年实现10纳米制程,那个时候有没有荷兰光刻机都不重要了,我们将有机会站在世界之巅。

行业主要上市公司:汇川技术()、埃斯顿()、*ST华昌()、哈工智能()、机器人()、 埃夫特()、新时达()、江苏北人()等。

本文核心数据:业务布局历程、产品布局情况、企业营收情况等

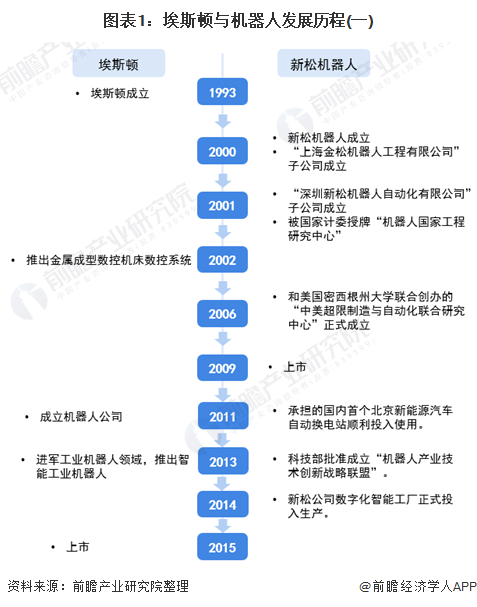

1、工业机器人行业龙头公司:埃斯顿与机器人业务布局历程

目前中国工业机器人行业龙头企业有埃斯顿()与机器人(),通过对两家龙头企业的梳理可以发现,埃斯顿成立时间较早,从数控机床业务做起,直到2011年才开始布局机器人领域,到2013年才从军工业机器人着手开展工业机器人的发展,并逐渐成为主业,在其整体发展过程中,在上市后获得足够的资金实力,便通过收购国内外不同细分领域的公司以增强自身工业机器人的实力。

再看新松机器人,成立时间较埃斯顿更晚,并且上市比埃斯顿更早,从机器人成立初期,便时常受到国家支持,其业务的拓展方式主要是通过自身研发。

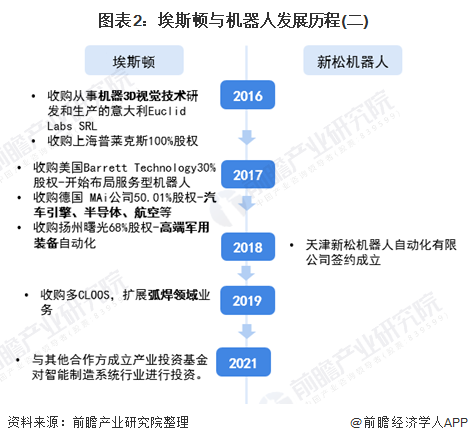

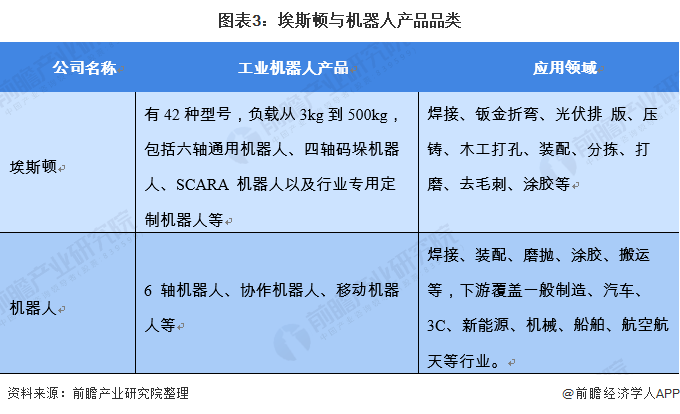

2、工业机器人产品布局情况:二者品类均十分丰富

在产品品类方面,埃斯顿与机器人的工业机器人产品均十分丰富,应用领域也涉及了各个方面。其中埃斯顿高端应用的六关节机器人占公司总销量的80%以上。

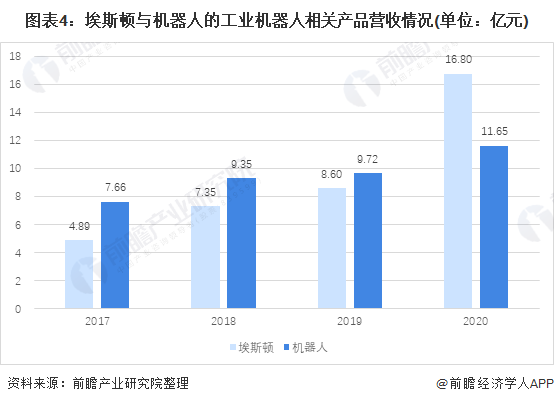

3、工业机器人产品营收情况:埃斯顿的营收表现更加优异

从工业机器人产品的营收来看,埃斯顿在财报中工业机器人的品类名称为“工业机器人及智能制造系统”,机器人中对工业机器人的品类名称为“工业机器人”。在2017-2019年期间,机器人产品中工业机器人的营收均高于埃斯顿,但是2020年时埃斯顿早期收购的海外公司协同效应帮助主营业务显著增长,工业机器人及智能制造系统的营收增长95%达到了16.8亿元,同年机器人的营收为11.65亿元。未来埃斯顿海外公司的协同效应还将保持当前节奏。

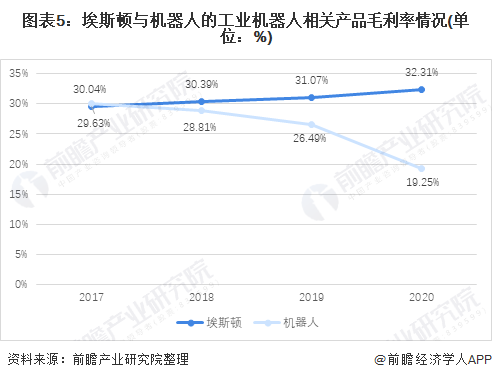

毛利率方面,2017-2020年埃斯顿工业机器人产品毛利率逐年稳定增长且一直高于机器人,到2020年时埃斯顿工业机器人产品的毛利率为32.31%;机器人的工业机器人产品毛利率则逐年下降,在2020年时为19.25%,这将使得产品的盈利能力下降,不利于企业利润的增长。

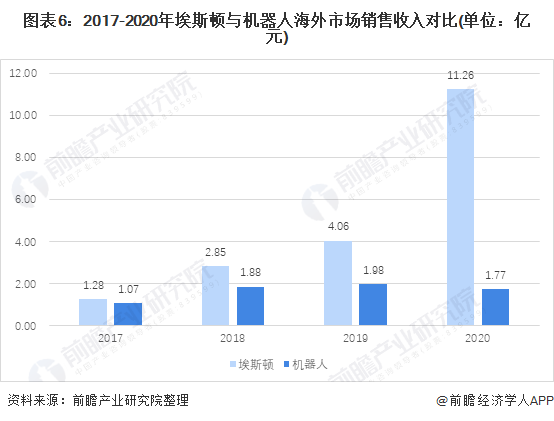

从区域分布来看,埃斯顿对海外公司的成功收购使得海外市场的营收占比在一年内提升了19.19个百分点达到了11.26亿元,在2020年时埃斯顿海外业务占比达到了44.85%;与此同时,机器人的销售则主要集中在国内市场,国内市场的营收占比超过了90%,2020年时海外市场的占比仅有6.65%,远少于埃斯顿。

4、研发力度对比:机器人研发投入力度更大

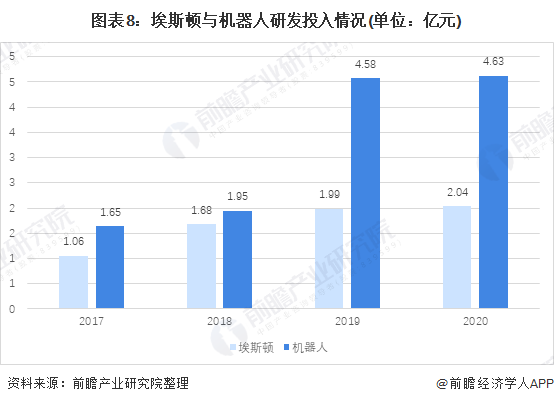

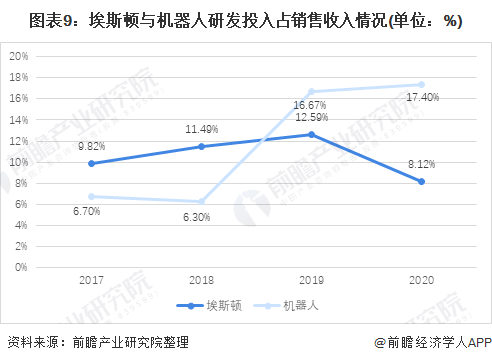

研发投入占比方面,2017-2020年间机器人的研发投入金额一直高于埃斯顿,在2019年时更是加大了研发投入力度,研发投入占销售收入的比例直接提升了10个左右百分点,2020年时机器人的研发占比为17.4%;埃斯顿的研发投入则逐年稳定上升,研发投入占比波动变化,在2020年时埃斯顿的研发投入金额为2.04亿元,占比为8.12%。

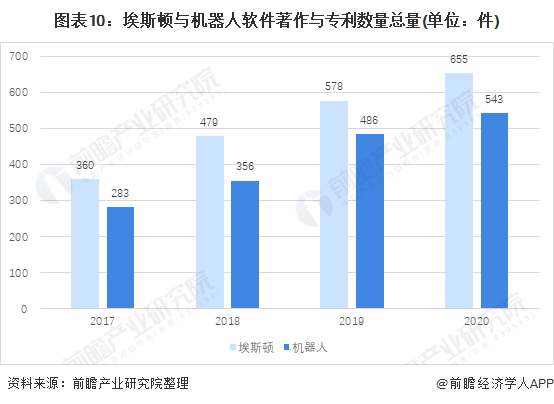

尽管机器人的研发投入金额与占比均比埃斯顿高,但是专利方面埃斯顿的专利数量一直高于机器人。2020年时埃斯顿共有软件著作197件;授权专利458件,其中发明专利157件;同年机器人拥有专利 403 项,其中发明专项226项,实用新型76项,外观设计101项;软件著作权140项。

5、前瞻观点:南京埃斯顿自动化股份有限公司是中国工业机器人行业NO.1

总体来看,埃斯顿在产品营收尤其是海外营收方面较机器人优势较大,尽管机器人科研投入更多,但是研发成果埃斯顿更具优势。尤其是埃斯顿收购的海外公司的协同效应将营收增幅拉大,同时也说明国产工业机器人正在“走出去”,是我国工业机器人产品被海外市场认可的表现。前瞻在多维对比后得出南京埃斯顿自动化股份有限公司是我国工业机器人行业的第一。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国工业机器人行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

既异想天开,又实事求是,这是科学工作者特有的风格,让我们在无穷的宇宙长河中去探索无穷的真理吧!——郭沫若

科技改变生活。的确,步入21世纪以来,科技的发展就十分迅速,身边变化多端的科技让我们眼花缭乱,身处在科技迅速发展的时代里,我们无疑是幸运的,我们的生活也随之发生了翻天覆地的变化。

这里首位的功臣就是我们默默无闻的科学家,他们可以为了一个研究成果,精心研究数十年,起早贪黑的忙碌的科研生活似乎成了他们的生活常态,当然也少不了他们的十年如一日的坚持。这里我们讲的就是北大的彭练矛教授和张志勇教授带领的团队,潜心研究二十年,终于使中国芯片产业有了换道超车的可能,实现了一定程度上的飞跃。

我们的“中国芯”

中国芯片的行业在中国的前景很大,也就是说,中国芯片还处在初步发展阶段,所以说对技术的要求还很大。我们的生活因为有了芯片而变得日新月异。手机,医疗,交通等行业都需要用到芯片。

那么,我们中国的芯片之前是由什么制成的呢?原来我们中国的芯片是由“硅”这种材料制成的,“硅”是一种非金属元素,亦是一种半导体材料,中国之前就是用“硅”来制作晶体管,进而来制作成芯片,供各大行业使用。

在中国研发出“碳基芯片”之前,整个芯片行业都是以缩小晶体管的尺寸来提高其性能。渐渐地,已经缩小到了“硅”的上限,实在无法再提高性能。而且,虽然中国是一个半导体的消费大国,但是我们完全做不到自给自足。

有资料显示,在2015年,中国的芯片进口高达2307亿美元。多么天文的数字,想想看,中国在芯片这方面,可以说称不上行家。难怪连彭练矛教授都在说,中国可以自己研发的芯片大多数都是低端的芯片,而要赶上世界前端的水平,还得三到五年。

而正在一筹莫展之际,中国的科学家彭练矛和张志勇的研究团队成功将“碳纳米管”的方向前进了一大步,研究出了“碳基芯片”。

研发出的“碳基芯片”领先于世界,可以说是中国芯片历史上的一大跳跃。这种“碳基芯片”与相同体积的“硅基芯片”相比,大大提升了性能,功耗却不足其十分之一。这样的数据的展现,让我们不得不赞叹中国芯片的崛起,甚至在将来可以弯道超车,超越世界上的顶尖国家,成为翘楚。

而且,我们不知道的是,这种“碳基芯片”可以说是运用广泛。未来,我们可以拥有的手机是可以连续使用多天不用充电的,医疗传感器是更加敏锐的,等等。这样美好的生活,都将基于这小小的“碳基芯片”。这样的跨越怎么会不让我们喜上眉梢!

如果将来我们的“碳基芯片”真正运用到了手机,医疗,交通上,相信我们的生活也将出现质的飞跃,生活将更加和谐,社会将更加安定。这一切的一切都要得益于我们彭练矛教授和张志勇教授研究团队的苦心,相信这不远的一天即将到来。我们也会昂首挺胸的跻进世界前列的芯片技术。

向彭练矛和张志勇教授致敬

北大是国内的一所最高学府,里面聚集了来自各省的高考人才,学习人才,北大的教授的能力在国内也是屈指可数。彭练矛和张志勇教授带领的研究生团队,近日研究出了用“碳纳米管”制作芯片的成果,实在是可喜可贺。

我们可以在网上随处搜到,他们团队研究时的图片,看着他们专注且不容旁人打扰的目光,一丝不苟的科学态度,就会觉得这些科研人员每天细心研究,大胆创新,严丝合缝的对待的工作,终于开了花,结了果,也会感叹中国科技研究的崛起。

彭练矛和张志勇两位教授,我们相信是他们坚持不懈的研究,换来了“中国芯”的突破,让中国再次在世界瞩目中闪闪发光,他们是中国的骄傲,是民族的骄傲。

我们可以深深地感受到两位教授“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的精神,也可以感受到两三位教授的千辛万苦。

整整二十年,他们的团队依然坚守的这个目标,可以说是毫不动摇他们的目标,一笔一画地为“中国芯片”写下了瞩目的未来。国家感谢他们,我们也要感谢他们,是他们让我们的生活有了无尽的可能。在这里,向彭练矛教授和张志勇教授致敬,向中国科学研究者致敬!

寻常人的二十年弹指一挥间,蹉跎度日,重复着日复一日的生活,而我们的科研工作者的二十年却是争分夺秒地度过的。他们无时无刻都在挂心着自己的研究,白天想,晚上做梦也想。这样的科学工作者实在是我们心中的偶像,我们的骄傲啊!

“中国芯”未来可期

近日以来,又有“中国芯”的消息传来,中国的半导体销售位居世界第二,这一消息无疑为我们“中国芯”行业的研究者打了一剂强心剂。

“中国芯”的主要突破口是功率半导体,而全球的功率半导体市场上的中高端产品主要集中在西方和日本,我们中国的台湾是功率半导体的生产地,但是主要生产的是低端产品,在高端产品的领域,中国主要依靠进口来满足自我需求。而且,国内的半导体厂商主要采用的是IDM模式,产品主要集中在二极管、低压MOS器件、晶闸管等领域,且比较低端。

虽然生产技术成熟,而且行业中的龙头企业盈利水平远高于台湾地区厂商,但是仍然不具有太大的优势。我们国家的国内市场发展前景广阔,取代进口半导体是势在必得。随着工业、汽车、无线通讯和消费电子等领域新应用的不断涌现以及节能减排需求日益迫切,我国功率半导体有庞大的市场需求,容易催生新产业新技术,在国家政策利好下,功率半导体将成为“中国芯”的最好突破口。

但从目前已掌握的技术来看,一旦成熟,碳基芯片将有望把集成电路技术推进到3纳米节点以下,性能将超越硅基芯片10倍以上,所以对于中国芯而言,这次的换道超车意义重大,硅基芯片短时间内追上国际是不可能的了,但碳基芯片则完全有可能让中国芯达到真正的世界水平。相信,假以时日,我们中国的科技会如同雄鹰般越飞越高,而望着它的,是中国14亿人殷切的目光!