说起芯片,大家的第一反应就是“卡脖子”,一直以来,我们国家都在奋力“追赶”,努力缩小跟世界第一梯队的差距。但不知道你有没有想过,在科技领域,除了“追赶”之外,“换道超车”也是常有的事。比如说光刻机领域,林本坚另辟蹊径,换道沉浸式技术,让阿斯曼团灭日美光刻巨头。

用碳材料取代现有的硅材料,来制作下一代芯片,是芯片领域最有可能换道超车的赛道。一旦实现材料上的突破,美国芯片技术的封锁线也将变成二战法国的马奇诺防线,很多技术我们可像德军一样轻松绕过。令人兴奋的是,在这条赛道上,中国的科学家走在了世界第一梯队。

01 芯片材料的瓶颈

你一定会好奇,用硅来制作芯片已经半个多世纪了,就连芯片的诞生地都被叫做硅谷了,为什么要更换芯片的材料呢?那就得从摩尔定律说起,根据产业经验,每12-18个月,芯片的性能就要翻一倍。

在过去的半个多世纪,延续摩尔定律最主要的方法,就是把芯片的细胞,晶体管越做越小。你听到的10纳米、7纳米的芯片,里面这个多少纳米指的就是芯片里晶体管直径的大小。目前市场上最好的芯片是5纳米,有多大呢?你可以尝试扯下一根头发,把它解剖成1万份,其中的1份,它的直径就是5纳米。

那么问题来了,通过把晶体管越做越小的思路是会遇到物理极限的。所以说如何延续摩尔定律,是当今芯片产业的头号问题。怎么解决呢,现在是众说纷纭,其中很重要的一种说法是:要不我们干脆换个材料,用碳来替代硅做晶体管吧。

02 碳纳米晶体管

芯片材料用碳代替硅,为什么就可以突破美国的技术封锁呢,因为碳基管的运行速度可以比硅晶管快5~10倍,而功耗却可以降低到它的1/10,其性能远优于硅材料,因此,用碳来做晶体管,取得同等水平的性能,根本不需要做得像硅晶管那么小,这也就意味着我们不需要那么高端的光刻机和设计工具,也能制造出先进性能的芯片。

2018年,美国国防部就在一项研究中用90nm规格的碳芯片,实现7nm规格的硅芯片的同等性能。而90nm的技术我们已经非常成熟,制造流程中需要的技术和光刻机等工具都不需要看别人的眼色,我们可以轻而易举地制造出7nm芯片。

03 北大碳基芯片技术

既然碳材料这么优秀,那为什么不赶紧采用呢?主要是制造工艺跟不上。早在2017年,北大的张志勇和彭练矛团队就研发出了5nm的碳基管,但传统的制造工艺无法制造出来,这和华为能设计5nm芯片却没法制造是一样的道理,因为制造技术的短板,碳纳米管也一直只能停留在理论上。2019年麻省理工将碳纳米管阵列的纯度提高到99.99%,但离实用还有不少差距。

你肯定会好奇,如果让碳纳米管芯片的性能比肩传统芯片,要达到什么样的纯度才可以呢?科学家猜测是:要实现碳材料的技术应用,至少应该在99.9999%以上。

2020年5月22号,顶尖学术期刊《科学》公布了重大成果,北大的张志勇和彭练矛团队通过自己独创的工艺,制备出了纯度高达99.9999%的碳纳米管阵列,震惊世界半导体界,这比麻省理工的99.99%多了两个9,你可别小看这两个9,实际上相比同类的研究,是高出了1-2个量级。这也意味着芯片技术颠覆性的革命就要到来。

彭练矛院士表示,在处理大数据时,相比国外硅基芯片,我国碳基芯片速度更快,功耗更低,至少节约了三成的功耗。北京大学的这项成果,预示着用碳材料取代现有的硅材料,已经接近实用化了。这也意味着有这项颠覆性的技术,我们可实现换道超车,突破美国芯片技术封锁线。

04未来应用

这项技术的应用将给我国赢得追赶新技术的时间,同时也让我们实现技术超越,引领科技发展方向,不怕别人卡脖子了,甚至我们还能卡别人的脖子。

从技术层面上,由于碳纳米管芯片在功耗和性能上的显著优势,应用场景是非常广阔的,比如手机、卫星导航、气象监测、5G基站、人工智能、医疗器械等;甚至对于能耗要求比较苛刻的场景,也会有非常好的表现,比如人体内部、国防科技、国土边疆,还有外太空等。

如果芯片的能耗能够继续下降两个量级,就可以利用非常微弱的能量进行供电,比如人的体液、体温等,可想而知,使用的场景会比现在的消费电子产品更加广阔。

集成电路产业规模占全国1/4的上海,在本轮疫情发生以来,龙头企业的生产线始终未停。

“芯片制造企业一直保持90%以上产能,中芯国际、华虹集团、积塔半导体等保持满负荷生产,带动一批装备、材料、封测等产业链配套企业加快复工。”在5月13日上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上,上海市经信委主任吴金城回答第一财经提问时介绍。

作为新能源汽车芯片主要供应商之一,上海积塔半导体临港厂区自3月15日起就进入了封闭管理生产模式,该公司代总经理周华对第一财经表示,在近千人驻厂生产、生活、防疫等各项物资得到有效保障的情况下,“生产一直保持开工率100%的运行”,加上徐汇厂区的产能,整个公司的开工率在90%以上。

制造企业不停“芯”

在半导体市场旺盛需求的引领下,2021年全球半导体市场高速增长。中国仍然是最大的半导体市场,2021年的销售额总额为1925亿美元,同比增长27.1%。

2021年,中国集成电路产品进出口也保持较高增速。根据海关统计,去年中国进口集成电路6354.8亿块,同比增长16.9%,进口金额4325.5亿美元,同比增长23.6%;中国集成电路出口3107亿块,同比增长19.6%,出口金额1537.9亿美元,同比增长32%。

上海作为全国集成电路全产业链重要基地,是全国70%集成电路化学品原材料进口口岸。去年上海市集成电路产业规模达2500亿元,增幅为20%。

目前,市场对芯片的需求量仍然巨大,上游部分产能依旧紧张。而由于产业特殊性,集成电路制造业也要保证不间断的连续生产。

上海积塔半导体是传统车企、新能源汽车芯片主要供应商之一,其正常生产运作将缓解国产智能网联汽车“缺芯”困境。周华表示,上海本轮疫情刚发生时,静默状态下很多物流都断了,作为第一批集成电路产业保供公司,他们很快就获得了物流通行证,这样就能及时解决产业链运输问题。

在上海静态管理期间,临港新片区管委会组建工作专班,基本上每日做到“上门”提供抗原检测或核酸采样服务;同时,针对积塔立项的临港战略性新兴产业专项、高新产业和科技创新专项奖补资金,也将按照新片区出台的“抗击疫情、助企纾困”政策近期以简易程序、容缺后补的方式予以优先提前兑现,还将对其产生的核酸检测费用给予3个月50%的补贴支持。周华介绍,加上公司自己的预案也准备得很充分,防疫措施都很严格,因此临港片区开工率一直是100%。

同样,在芯片制造公司华虹集团,6000名员工已经进入公司封闭作业50余天,保障保证芯片不停产不断供。该公司表示,虽然厂区有很多自动作业,但是还是需要人去监控工作。现在全球的芯片供应链都非常紧张,作为其中最重要的一环,必须保障连续性的生产,才能保证下游的各类产品都有芯片可以用。

上下游如何保供应

集成电路产业链长,除了制造环节,还涉及装备、材料、封测等产业链配套企业。一个环节的缺失,都会影响产业链的稳定。

作为芯片最主要的原料,硅片的供应影响着整个集成电路产业链,位于临港新片区的新昇半导体相关负责人对第一财经表示,从3月27日晚开始,来自研发、生产等关键岗位的400多名员工就进入厂区封闭生产,加上原本在公司的同事,一共有600人闭环生产。

新昇主要是为下游芯片制造企业提供12英寸大硅片等关键原料,上述负责人向记者介绍,如果按疫情前的状态,厂区应该有1000多位员工保证生产,现在600人相对紧缺,但是能保证公司的正常运转。

“我们的生产设备和产线保持24小时运转,员工实行两班倒。因为设备如果停止,再继续复工开展,可能就会对设备造成损坏,或者是需要工艺参数的调试,挑战还是蛮大的。另外在全球芯片紧缺的情况下,一旦断供,就会影响整个下游供应链。”

数据显示,继3月刷新纪录后,4月新昇300mm硅片的产量和出货量环比都增长了7%左右。

尽管储备相对充足,新昇谈及接下来的生产安排时表示,由于一部分原材料仍依赖国外进口,如果疫情再持续一两个月,可能海运、空运方面都会受到一定影响,导致上游原材料供应面临困难。对此,公司已经向海关提出了相应的诉求,希望能在清关过程中给予一定的优先级考虑。

不管是运输原材料、零部件还是生产设备,集成电路产业都离不开供应链企业。总部位于浦东张江的泓明供应链公司,一直为集成电路龙头企业提供生产物资保供,截至16日,在集成电路关键零部件方面,该公司已经为下游企业累计完成浦东机场进口提送1500余票2500余件货物,从上海分拨中心面向全国100余家国内重点集成电路企业累计出库交付2600余票3700件。

泓明供应链董事总经理沈翊告诉第一财经记者,集成电路产业涉及进出口业务很多,关键材料、备件的全国总仓都在上海,本轮疫情发生以来,他们由上海市集成电路行业协会牵头,针对疫情下集成电路供应链保供提前做了预案,在具体操作层面,对接上海跨境贸易大数据平台,搭建“工业跨境高速公路”,目前“公司已经恢复了七八成的产能”。

“我们曾经也经历了武汉疫情的救助支援,近年来在全国12个集成电路产业集聚城市设置了20个备件仓库,为全国20余个12寸晶圆半导体工厂作配套。”沈翊介绍,这20个备件仓,一仓有难,其余仓立即补位。

在专家看来,随着上海疫情形势向好,在保证疫情防控前提下还要注意集成电路产能的提升。

赛迪顾问副总裁李珂告诉记者,从产值上看,上海是国内集成电路产业排名第二的省市,江苏为第一。此次疫情,对长三角地区的集成电路企业都造成了一定影响,进而对国内集成电路供应造成不利影响。“眼下除了要做好疫情防控,还要关注此次疫情过后的产能问题,芯片企业要大力挖潜开足产能,争取弥补部分因停工等情况造成的损失。”李珂说。

本期为大家带来的是我国科学家在碳基集成电路上取得的最新成果,北京大学-中科院苏州纳米所联合课题组制备出了一种具有超强抗辐照能力的碳纳米管场效应晶体管和集成电路,其产品将首先运用于航天航空、核工业等特殊应用场景。碳纳米管集成电路的研究成果,也在硅基集成电路逐渐走向物理极限的当下为集成电路产业提供了更多的可能性。

研究背景

业界耳熟能详的摩尔定律从提出至今已经引导主流集成电路发展了五十载之久,通过缩减硅基互补型金属氧化物半导体(CMOS)场效应晶体管的尺寸,不断升级技术节点,提升集成度以实现更强的性能成为了主流工艺发展的重要路径。但除此之外,集成电路还有其他的重要发展模式,比如增强抗辐照能力,满足航天航空、核工业等特殊应用场景。近年来航天事业的蓬勃发展,特别是深空探测的兴起,对抗辐照芯片提出了更高的要求,使得传统抗辐照集成电路技术发展面临巨大挑战。

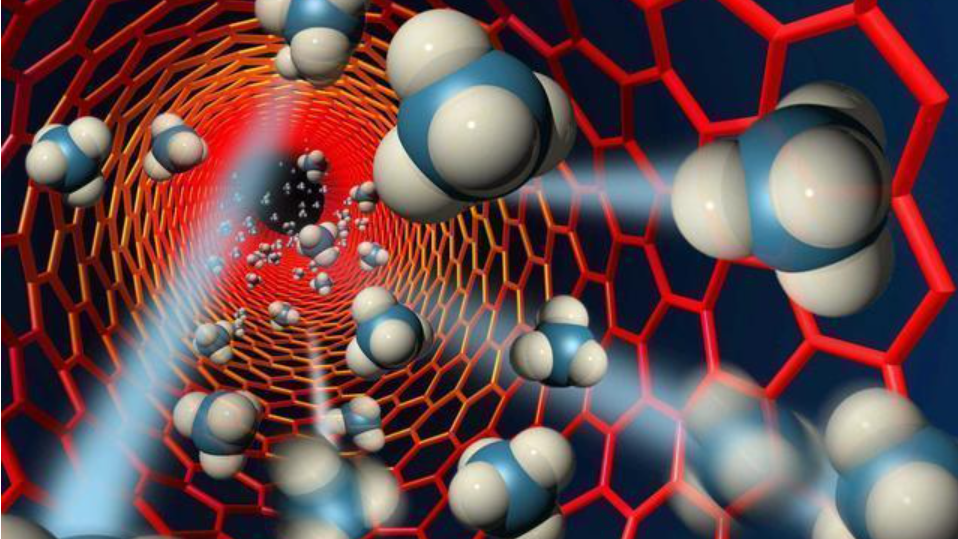

近年来,我们越来越多的听到关于非硅半导体材料的消息,包括第三代半导体和碳基半导体等,而碳纳米管(CNTs: )就是其中之一,它具有优异的电学性能、准一维晶格结构、化学稳定性好、机械强度高等特点,是构建新型CMOS晶体管和集成电路的理想半导体沟道材料,有望推动未来电子学的发展。并且,由于碳纳米管具有强碳-碳共价键、纳米尺度横截面积、低原子数等特点,可以用来发展新一代超强抗辐照集成电路技术。但如何将碳纳米管的超强抗辐照潜力真正发挥出来,却是全世界科学家面临的几大难题之一。

碳纳米管示意图

近日,中国科研团队以《辐照加强与可修复的离子胶碳纳米管晶体管和集成电路》(“- and based on with ion gel gates”)为题在在《自然-电子学》( )发表了最新研究成果。该成果由北京大学彭练矛-张志勇课题组与中科院苏州纳米所赵建文课题组合作完成,联合课题组制备出了一种具有超强抗辐照能力的碳纳米管场效应晶体管和集成电路,未来可满足航天航空、核工业等特殊应用场景。

北京大学前沿交叉学科研究院2015级博士研究生朱马光与电子学系2019级博士研究生肖洪山为并列第一作者,北京大学电子系碳基电子学研究中心、纳光电前沿科学中心张志勇教授、彭练矛院士和中科院苏州纳米所赵建文研究员为共同通讯作者。中国科学院微电子研究所硕士研究生颜刚平和蒋见花副研究员提供了辐照损伤仿真结果。

基本特性

联合课题组在研究过程中,针对晶体管的受辐照损伤的部位进行针对性加强设计,采用创新结构和新材料,制备出了一种新型的、具有超强抗辐照能力的碳纳米晶体管,抗总剂量辐照可达(Si),并发展了可修复的碳纳米管集成电路,为未来的特种芯片穿上抗辐射防护衣。特殊的设计使得碳基电路像电影《终结者》中的T1000液态机器人,能够完全恢复辐照造成的损伤。

制备工艺

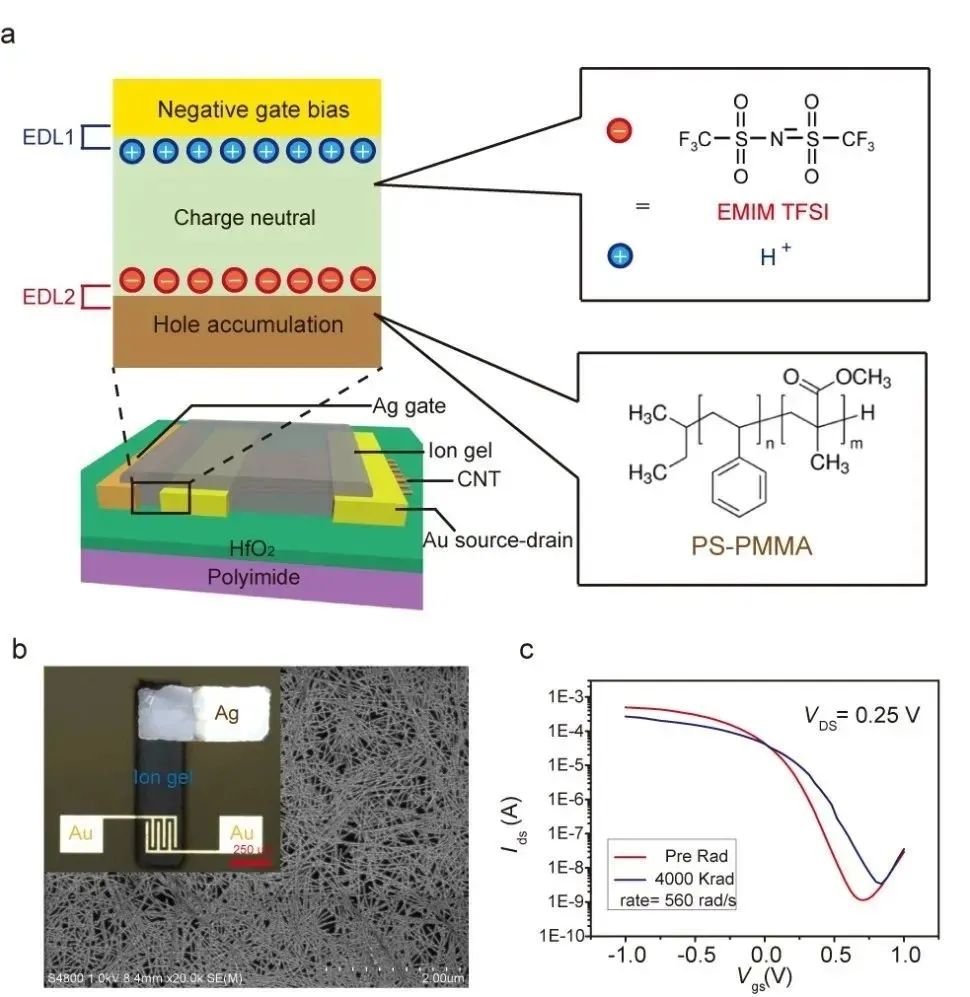

可以看到,为了抗辐照能力的增强,联合课题组针对场效应晶体管的所有易受辐照损伤的部位采用辐照加强设计,设计优化晶体管的结构和材料,包括选用半导体碳纳米管作为有源区、离子液体凝胶(Ion gel)作为栅介质、超薄聚乙酰胺()材料为衬底,制备了一种新型的具有超强抗辐照能力的碳纳米管场效应晶体管(见下方图1)。

图1. 离子胶碳纳米管抗辐照晶体管

离子液体凝胶可以在碳纳米管沟道表面形成双电层,减少辐照陷阱电荷;使用超薄聚酰亚胺作为衬底,可以消除高能辐照粒子在衬底上散射和反射所产生的衬底二次辐照效应(见下方图2),极大增强了晶体管的抗辐照能力。

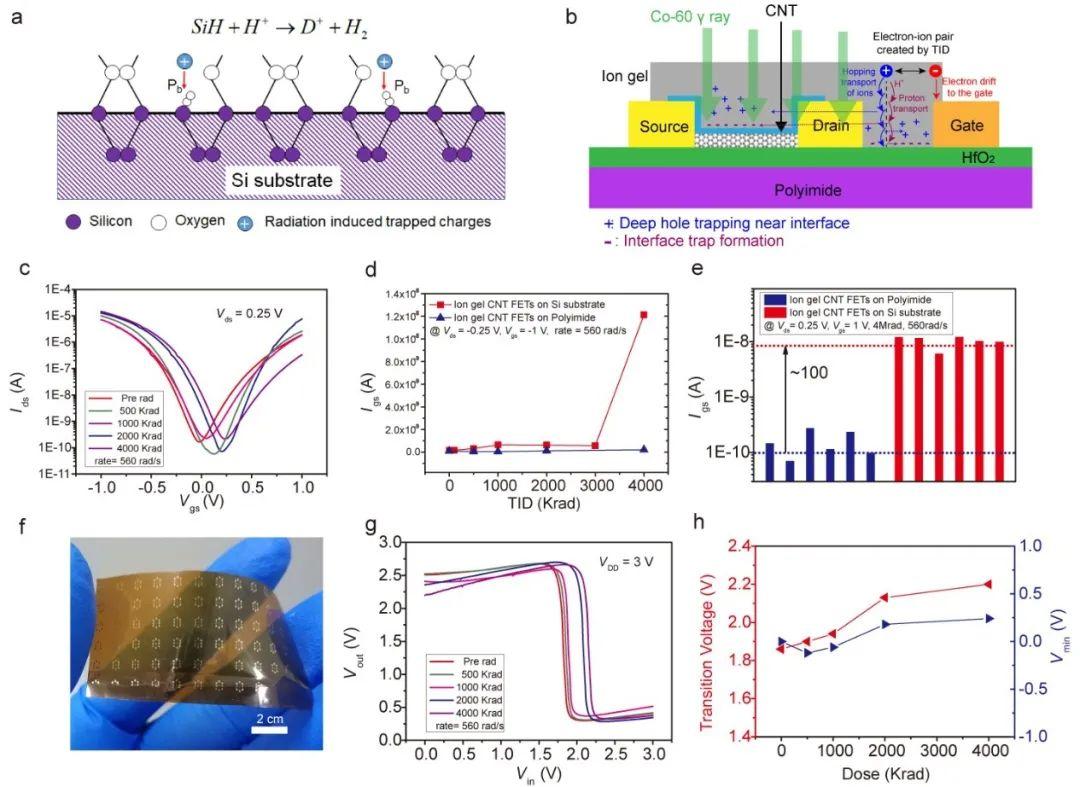

图2. 离子胶碳纳米管抗辐照晶体管和集成电路辐照加固机理

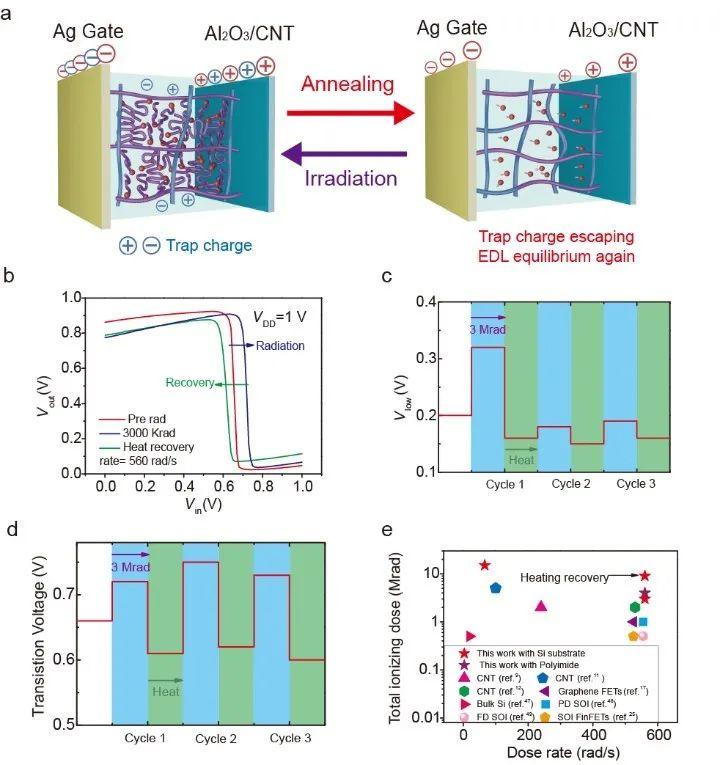

而在低辐照剂量率(66.7 rad/s)下,晶体管和反相器电路能够承受15 Mrad(Si)的总剂量辐照。在此基础上,课题组发展了可修复辐照损伤的碳纳米管集成电路,结果表明,经受3 Mrad总剂量辐照的离子胶碳纳米管场效应晶体管和反相器,在100℃下退火10分钟,其电学性能和抗辐照能力均得以修复(见下方图3)。结合超强抗辐照能力和低温加热可修复特性,可构建对高能辐照免疫的碳纳米管晶体管和集成电路。

图3. 离子胶碳纳米管抗辐照晶体管和集成电路辐照修复效应

应用前景

令人欣喜的是,此项研究成果意味着我国碳基半导体研究成功突破抗辐照这一世界性难题,为研制抗辐照的碳基芯片打下了坚实基础。但是长期来看,碳基半导体的应用领域仍然集中在航空航天和核工业等特种领域,碳纳米管的制造工艺之复杂,也使得碳纳米管集成电路难以再现有制造工艺下短期实现对硅基集成电路的全面替代。

当然,碳基半导体材料在栅电容、平均自由程、载流子迁移率和饱和速度等物理特性上相对硅材料具有明显的优势,在研究领域取得了领先,就等于抢占了更多的发展先机。作为一种有别于现在芯片主流硅材料的新兴材料,对其的前沿研究,为集成电路产业未来的路线提供了新的可能,我们也很期待在未来发展中碳基材料和碳纳米管集成电路究竟会以怎样的形态进入市场和我们的生活中。

论文全文链接: