《科创板日报》(上海,记者 黄心怡) 3月以来,上海疫情防控处于最吃劲的关键阶段。《科创板日报》记者从上海市经信委了解到,物流机器人、消毒机器人、协作机器人等正发挥各自优势,用科技的力量战“疫”守“沪”。

机器人进驻隔离点“一线”

上海世博展览馆作为临时改建的集中隔离收治点和医学观察点,用于新冠肺炎无症状感染者和轻型病例的集中隔离,能容纳近7000个床位。整个区域分为馆外、馆内通道清洁区、病区床位区。

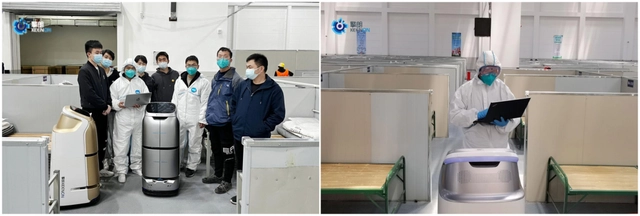

《科创板日报》记者了解到,截至4月3日,已经有29台达闼机器人顺利完成部署,与来自仁济医院、第九人民医院、同济医院、第一人民医院的医护人员并肩作战。

达闼机器人在世博集中收治点

通过部署长短距离结合的配送机器人、云端护理机器人、室外巡逻机器人等,达闼辅助广大医护工作者及后勤人员,减轻工作负荷,大大降低接触病毒和交叉感染的可能性。

同时,通过对临时观测点的全方位建模,搭建数字孪生指挥中心,依托云端大脑HARIX,可接入多种类型机器人,对其进行管理及赋能,做到多机协同工作,极大提升运营效率,并通过可视大屏对疫区进行实时移动监控和机器人设备统一调度,实现可视、可管、可控、可追溯。

在临港集中隔离点,思岚科技、擎朗智能、飒智智能、行深智能等机器人企业也纷纷支援。

思岚科技已经部署132台H2配送机器人、10台F3垃圾回收机器人,服务近4000张床位,为临港集中隔离点提供日常餐食、药品配送和垃圾回收等工作,尽可能为一线的医务工作者减轻工作强度,同时降低物品配送环节交叉感染可能性。

思岚机器人投入隔离点建设

擎朗智能首批筹集50台W3智能配送机器人也在临港集中隔离点到位,不需要专门医护人员值守,7*24小时无间断工作,有效降低医护人员体力工作,让他们更专心投入在隔离点的管理及治疗工作中。

在临港方舱医院,飒智首批协调的25台智能抗疫递送服务机器人(重载版)作为智慧方舱新基建,已经顺利部署,打通送餐、送物等配送路径,与华山医院、各地对口支援医院的医护人员并肩作战,在短时内解决近3000张床位的定点供餐、送物、送药等。

行深智能在临港一处方舱医院已完成6号舱的地图采集。待病人入住后,无人车将为病患、医护提供物资配送服务。车辆到达指定地点后,开柜由人员拿出相应物资,关上柜门,车辆会去往下一个点位,从而达到全程无接触配送。

此外,上海有个机器人有限公司(YOGO ROBOT)接到市经济信息化委、市卫健委关于驰援抗疫临时集中隔离点的要求,也组织招募志愿者奔赴一线投入工作。

YOGO机器人投入隔离点建设

消杀机器人构筑抗疫防线

在世博集中隔离收治点,钛米智能消毒机器人集成超干雾化消毒液、紫外线消毒、等离子空气过滤等消毒方式。针对高洁净环境物表和空气进行自主移动式多点高水平消毒。

在战“疫”的最前线,机器人实现7*24小时不间断地消毒,形成消毒工作过程和效果的闭环管理,有效地减少患者和医护工作者交叉感染风险,为坚决打赢疫情防控阻击战贡献力量。

钛米机器人在世博集中收治点

擎朗M2消毒机器人同样奋战在抗疫一线,其搭载了4组短波UVC紫外线杀菌灯、6组雾化喷头可喷出10μm以下的超干雾颗粒,集成了多种消毒模式。不用专门人员值守,通过7*24小时无间断自动消毒,循环完成自我导航,有效帮助减少医院间交叉感染风险,保障医护人员及患者的安全环境。

擎朗M2消毒机器人在隔离点

在疫情期间,飒智智能移动消杀机器人与医护人员、消杀团队共同在闵行区6个隔离点、医院、学校、福利院等关键场所作战。该机器人配备自导航技术和AI环境识别技术,能够在复杂环境中自动规划最优路径、自动避障,同时集成智能脉冲紫外线消杀模块及超声雾化消杀模块,可实现对环境物表和空气的无死角消杀。

飒智消杀机器人投入隔离点建设

AI机器人入职医院

用科技的力量助力院感防控,提升防疫管理水平,为医护人员保驾护航,是如今疫情防控不可或缺的重要手段。面对来势汹汹的疫情,一线医务人员全力以赴治病救人,如何做到医护人员“零感染”?

《科创板日报》记者获悉,诺亚医院物流机器人两年前就加入上海瑞金医院本部发热门诊的抗疫保卫战中,为住院患者配送口服药,并一直使用至今。目前除了瑞金医院,还有上海市儿童医院、上海市第六人民医院、上海市同仁医院等医疗机构,均能看到诺亚医院物流机器人的身影。

诺亚医院物流机器人服务工程师在瑞金医院执行抗疫任务

此外,机器人还可以灵活用于各制剂产线、实验室等场景,进行试管的搬运、灌装以及分拣等,可胜任在无尘车间对药物、疫苗、诊断设备、医疗设备的安全、可靠的运送等任务,实现消毒、配送、身份识别、医疗检测等功能。

比如,艾利特EC63协作机器人能够根据制造任务或生产环境的变化迅速调整,以适用于多品种、小批量的生产特点。还可根据客户的个性化需求,控制剂量以及灌装瓶品种等,可以灵活用于各制剂产线、实验室等场景。

艾利特EC63协作机器人用于制剂产线

在北京2022年冬奥会期间,俄罗斯花滑名将梅德韦杰娃曾晒了一段视频,展示她在冬奥村内通过智能送餐机器人收外卖的过程。这段视频被国内外媒体广泛转载,视频中的智能送餐机器人,就是由盐城市江苏鸥宝机器人科技有限公司研发的。

据悉,由该公司研发的商用服务机器人,已经在市区各大场所开展消毒、配送等工作。日前,记者来到盐南高新区新龙广场2号楼,实地探访江苏鸥宝机器人科技有限公司研发的智能机器人。

戴利国演示鸥宝配送机器人。

无接触送货物上门

“疫情防控,其中很重要的一点,就是保持无接触。我们公司的配送机器人,就能实现这个目标。”在江苏鸥宝机器人科技有限公司,负责人戴利国掏出手机,打开程序发送了“收货并配送”指令。不久后,位于该大楼一层的鸥宝配送机器人,就接收指令、进入电梯,自行来到16楼办公室门外。戴利国输入验证码打开货仓,将物品放入货仓后,配送机器人便缓缓将物品送到目的地的隔壁房间。俄罗斯花滑名将梅德韦杰娃“邂逅”的送餐机器人,就是这一款鸥宝配送机器人。

“平时配送机器人就在大楼一层充电待命,有快递、外卖过来,快递员只需放入货物,点击配送目的地,机器人将自动行走、控制电梯,实现配送。”戴利国告诉记者,配送机器人是该公司的主打产品之一,在盐南政府的支持下,多个地区已经开始使用。在所有的功能中,配送机器人的药品配送功能则更为突出,具有送药、导诊、快递和巡游功能,能够真正实现足不出户,在家即能看诊的功能。

鸥宝智能药箱。

公共场所自行消毒

在戴利国团队研发的各类智能机器人中,智能雾化消毒机器人尤其受到欢迎。在新弄里“言+买”书店,一台智能雾化消毒机器人正在按照既定的轨迹进行消毒,并时不时提醒顾客注意避让。

“该款机器人可以雾化各种消毒液,并通过高速气流将雾化后的雾滴扩散到消毒区域实现消毒。”戴利国介绍说,在疫情的背景下,智能雾化消毒机器人可以自主导航、自主避障,代替人对室内进行360度无死角消毒,避免因消毒而造成的人员感染,使用者可以通过支持手机、平板电脑等远程遥控管理。

“与传统意义上的机器人相比,现在的智能技术已经达到一个比较高的状态,可以根据客户的需要进行定制。例如在‘言+买’书店的智能雾化消毒机器人,就可以通过智能识别技术,既提醒顾客注意避让,又能识别书籍纸张,相应地减少雾化量。”戴利国告诉记者,鸥宝智能雾化消毒机器人已经研发到第二代,投放到市区的35个公共场所。

智能雾化消毒机器人在“言+买”书店进行消毒作业。

智能化市场商机无限

鸥宝公司核心团队于2016年进入智能机器人研发领域,并与中科院、英特尔、IBM、清华大学、华为、英伟达、百度、腾讯等顶级科研机构形成战略合作,在AI(人工智能)、语音识别、室内导航、智能感应、交互式软件等方面都是行业的专家。

“国内的许多大型企业,都在与我们合作。在合作框架中,我们负责关键技术的研发,合作方可以提出定制要求,也可以在机器人购回去后,自行增加功能。”戴利国说,目前该公司的产品线完整覆盖至类人型服务机器人、教育娱乐型机器人、智能家居型机器人、商用类人型机器人等全线智能服务型机器人产品,拥有近百项的自主知识产权和完善的专利保护体系。

与此同时,戴利国他们也瞄准了智能养老市场。在鸥宝公司,记者看到一款智能药箱。该产品由智能硬件终端、体征测量仪器、监控运营平台、医生管理平台、家庭用户管理平台等多个部分组成,既可以准时提醒老人定时服药,还可监控药品的保质期,针对老人的身体状况进行体征测量,与社区医院保持远程联系等多项功能。

类人型服务机器人。

“从我们的观察来看,国内智能机器人的技术积累,已经到了一定的阶段,近年来会出现许多智能化产品。社会对于智能化设备的需求日益增多,这个市场商机无限。”戴利国说,就在昨天,一批鸥宝智能雾化消毒机器人紧急“受命”,赶赴苏州助力疫情防控。

——原标题:2020年中国医疗机器人行业市场现状及发展前景 疫情爆发推动智能医疗将进一步发展

未来中国医疗机器人行业将不断扩展

2020年2月3日,美国首例确诊新冠肺炎患者治愈出院,由医生坐在病房外操作的配有摄像头、麦克风和听诊器等功能的机器人,充当了治疗他的主力。

2月6日,京东物流智能配送机器人上路,完成了给医院无人配送的第一单。2月7日,中国移动联合产业链推出的5G医用测温巡逻机器人进行巡逻测温。

2020年武汉爆发新型冠状病毒期间,医护人员短缺问题严峻,智能配送、医疗监控、消毒运输等一大批机器人冲上防疫前线,成为人类的好帮手。

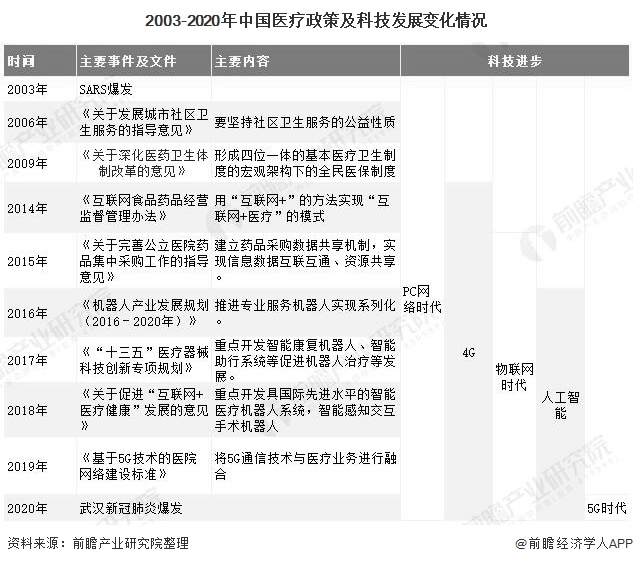

2003年SARS疫情使得政府在医疗政策上进行较大的改革,包括社区卫生服务、全民医保等制度;此次武汉疫情表明我国医疗服务水平发展仍有较大空间,在人工智能与5G商用元年,利用5G、AI等技术实现智能医疗可期,我国医疗机器人企业发展已有一定基础,主要分布于一线城市,未来将不断扩展。

1、疫情爆发倒逼医疗体制发展,中国智能医疗将进一步发展

从2003年SARS之后,政府持续提升医疗服务水平,主要在政策方面提升,包括医保,药物保障、医疗改革等。2020年武汉疫情表明医疗服务水平还有发展空间,同时当前也是人工智能、5G等新兴技术爆发的时间,预计疫情过后,普通消费者的健康意识将得到明显提高。在线问诊、远程医疗、医药O2O互联网医疗企业将得到发展,同时智能医疗产品将利用5G技术、AI技术、物联网实现智能医疗进一步发展。

2003年SARS爆发以来,当时科技时代主要为PC网络时代,国家主要从社区卫生服务、全民医保制度等医疗政策方面提升;自2013年12月工业和信息化部正式发放4G牌照,我国进入4G时代,医疗方面政府发布文件旨在实现“互联网+医疗”模式。2020年武汉爆发新型冠状肺炎,疫情期间,医护短缺问题突出。

自2016年国家发布《机器人产业发展规划(2016-2020年)》,我国进入人工智能时代,2020年人工智能技术发展有一定基础,并且2020年是5G商用元年,在人工智能与5G等技术支持下,自动消毒、配送、问诊等服务机器人开始应用,防疫抗疫迎来智能医疗新篇章。

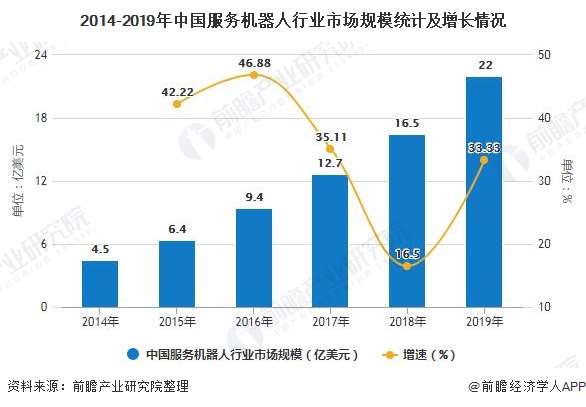

2019年,我国服务机器人市场规模约为22亿美元,同比增长33.33%,高于全球服务机器人市场增速,占全球市场的比重约为23%。随着人口老龄化趋势加快以及各类疾病甚至传染病种类的增加,我国智能服务机器人存在着巨大的市场潜力和发展空间。

2、中国医疗机器人种类丰富,医疗机器人企业主要分布于一线城市

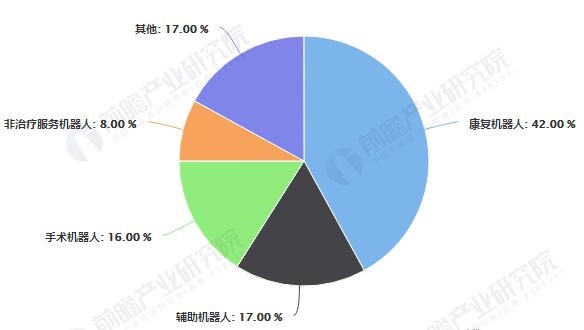

我国医疗机器人种类较多,主要包括康复机器人、辅助机器人、手术机器人、非治疗服务机器人以及其他机器人等。其中康复机器人占主要比重,比例达到42%,其次为辅助机器人,占比为17%,手术机器人占比16%,非治疗服务机器人占比8%。

在医疗机器人企业分布方面,我国医疗机器人企业主要分布在北京、深圳、上海、广州、江苏等城市,企业数量达到总数的一半以上,为44家;北京、深圳、上海三个一线城市医疗机器人产业实力最为雄厚,分布于北京的医疗机器人数量最多,达到12家,其次为深圳,数量达到10家。上海为9家,主要原因在于一线城市医疗设备领域拥有完备的产业链条、丰富的市场渠道。

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国医疗机器人行业市场前瞻与投资规划深度分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

相关产业专题可参考:医疗机器人行业经济专题研究—